はじめに

ここでは、シリコンバレーを「クラスター(地理的集積)×地域経済システム」という二重レンズで読み解く。ハーバード大学の経営学者のポーターは、企業・大学・専門サービスが近接して競争と協調を同時に生み出すことで生産性とイノベーションが高まると説く。一方 UCLAの地理学者のストーパーは、市場で売買できない信頼やルール、暗黙知といった地域固有の「非取引的相互依存性」が優位性を形づくると指摘する[i]。

かつて果樹園地帯だったサンタクララ・バレーは、軍需研究の集中とスタンフォード大学の産学連携を皮切りに、フェアチャイルド型スピンオフ、VC 資金循環、移民ネットワークの流入を経て、多層的なエコシステムへと進化した。

スタンフォード大学は知識集積を、ベンチャーキャピタルは挑戦への資金供給を担い、自由なカウンターカルチャーはオープンイノベーションを育んだ。これらの要素が自己強化ループを形成し、シリコンバレーを世界のデジタル産業の中心へと押し上げた。そこで、本章では、シリコンバレーの多層的なエコシステムを歴史的・構造的に紐解き、デジタル時代における地域発展モデルの核心を明らかにしていく。

1. シリコンバレーの形成

1.1 シリコンバレーの地理的概要

シリコンバレーは、サンフランシスコ市から南へ約65kmの距離にあり、太平洋に近接し、温暖な気候と美しい自然環境を備えている。この恵まれた気候条件は、住みやすい生活環境を提供している。

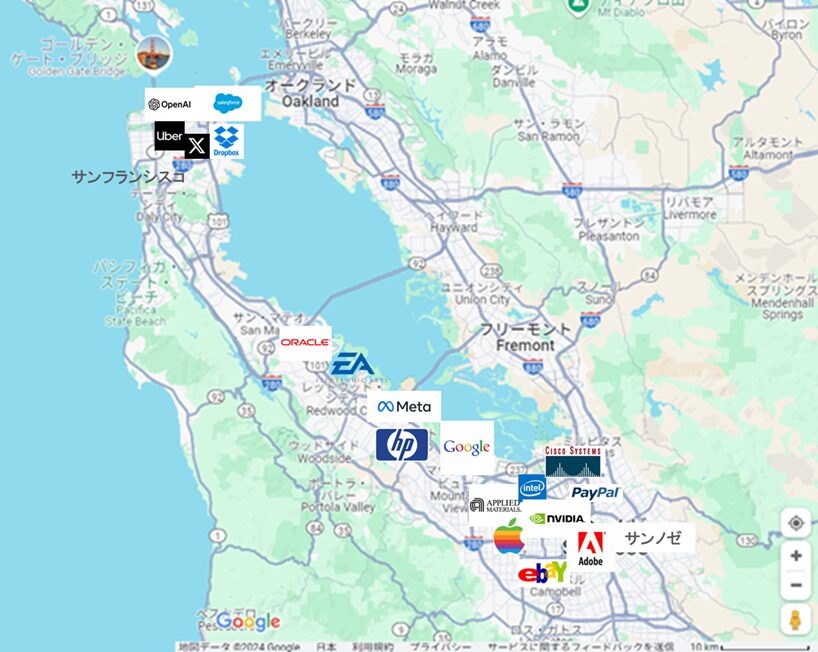

シリコンバレーには、スタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校、カリフォルニア大学サンフランシスコ校といった世界的に評価の高い大学が集積している。これらの大学は、優秀な人材を輩出し、革新的な研究成果を生み出す拠点として機能してきた。特にスタンフォード大学は、産業界との連携を通じて技術移転を積極的に推進し、ハイテク企業の育成に貢献した。スタンフォード・インダストリアル(現リサーチ)パークの設立はその代表例であり、ヒューレット・パッカード(Hewlett-Packard:HP)をはじめとする多くの技術企業がここを拠点に成長を遂げた。他に、アップル、グーグル、インテル、エヌビディア(NVIDIA)など多くの世界的なIT企業が立地している。(図2-1参照)

また、シリコンバレーには、独立心や進取の精神が根付いている。1970年代にサンフランシスコ周辺で広まったヒッピー文化[1]は、既成概念にとらわれない新しい価値観を生み出し、自由で柔軟な働き方や企業文化を形成する基盤となった。これにより、企業や研究者は革新的なプロジェクトに挑戦しやすい環境を享受することができた。

このように、シリコンバレーは地理的な環境、優れた教育機関や研究施設、人材と文化的資源が相互に影響し合うことで、世界有数のイノベーション拠点として発展を遂げた。地域資源を最大限に活用した技術集積と新規事業の創出が、今日に至るまで継続的な経済成長と技術革新を支えている。

図2-1シリコンバレーと立地企業

出典:著者作成

1.2 軍事産業クラスターの形成

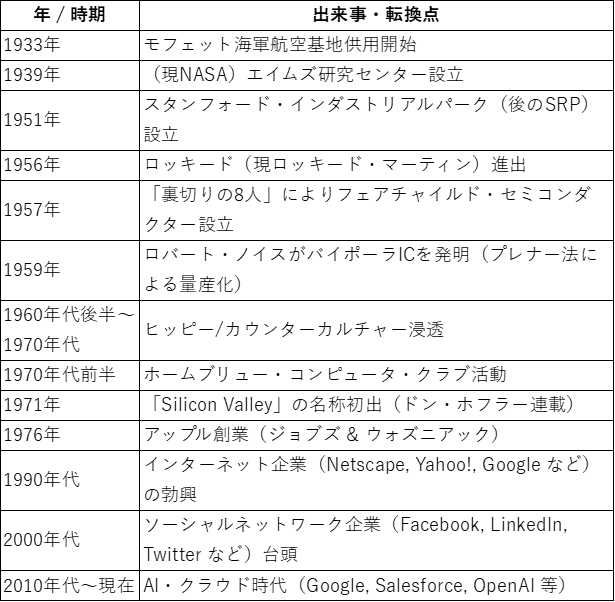

表 2-1 シリコンバレーでの主な出来事

出典:著者作成

シリコンバレーが現在の半導体を中心としたハイテク産業の集積地へと発展する以前、サンタクララ・バレーと呼ばれるこの地域はアンズやプラムなどの果樹園が広がる農村地帯であった。

この地域における軍需産業の発展は、モフェット海軍航空基地とNASAエイムズ研究センターの設立が大きな契機となった。モフェット海軍航空基地は1933年に供用開始され、地域の軍事活動を支える主要な拠点として機能した。また、1939年に設立された米国航空諮問委員会(現NASA)のエイムズ研究センターは、航空宇宙技術の研究開発を目的として設立され、戦後も軍事技術や宇宙開発において重要な役割を果たした。これらの施設は、高度な技術研究を行うためのインフラとして、技術者や科学者を引き寄せる要因となった。

また、ロッキード(Lockheed、現ロッキード・マーティン)も1956年にこの地域に進出し、軍用航空機やミサイルシステムの開発を主導した[ii]。ロッキードが開発した航空技術や誘導ミサイルシステムは、シリコンバレーの電子工学分野の成長を促進し、地域の技術基盤を強化することに貢献した[iii]。

この時期、電子工学が急速に発展した背景には、戦時中に開発された通信技術やレーダー技術がある。特に、軍事目的での情報伝達や監視に必要不可欠なマイクロ波技術は、戦後も航空宇宙分野や通信分野での技術革新を牽引した。バリアン・アソシエイツ(Varian Associates)[2]やHPなどの企業によるマイクロ波技術を応用した製品開発は、通信機器や電子デバイスの市場拡大に寄与し、シリコンバレーの基幹産業の一つとなっていった[iv]。

1.3 シリコンバレーの開拓者としてのヒューレット・パッカード

HPは、シリコンバレーの黎明期を象徴する企業であり、その発展に決定的な役割を果たした企業である。創業者であるウィリアム・ヒューレットとデイヴィッド・パッカードは、1930年代後半にスタンフォード大学のフレデリック・ターマン教授の指導を受け、パッカードの自宅の車庫でベンチャービジネスを始めた。このガレージでの創業は、後に「シリコンバレー発祥の地」と称され、地域のスタートアップ文化を象徴する出来事となった[v]。

ヒューレットとパッカードは、スタンフォード大学時代に培った知識とターマン教授の支援を背景に、マイクロ波発振器の開発を手がけた。これが第二次世界大戦中に軍需産業で需要を得たことで、HPは大きく成長を遂げた。

HPは時代と共にビジネスを拡大し、計測機器(現在のアジレント・テクノロジー、キーサイト・テクノロジーズ)、電卓、パーソナルコンピュータ(PC)、プリンター、サーバー、ストレージなど多岐にわたる事業を展開していった。21世紀に入り、HPは企業再編を行い、企業向け事業を担うヒューレット・パッカード・エンタープライズ(Hewlett Packard Enterprise:HPE)を分社化した。HPEはその後、本社をテキサス州に移転させるが、HPの歴史的な影響力は今もシリコンバレーに残されている。

HPは独自の企業文化である「HPウェイ」[vi]を確立した。これは、従業員を重視し、全社員への利益分配、健康保険制度の充実、地域社会への貢献といった価値観に基づくものであった。特に、ストックオプション制度を導入したことは、従業員のやる気を引き出し、他のシリコンバレー企業にも広く影響を与えた。この文化は、単なる利益追求にとどまらず、地域社会全体と共に成長する姿勢を示していた。

HPは多くの優れた人材をシリコンバレーに輩出した企業としても知られる。スティーブ・ウォズニアック(後にアップル共同創業者)、トム・パーキンス(VCのクライナー・パーキンス創設者)など、HPを巣立った人々がシリコンバレーの他の企業で重要な役割を果たした。こうした人材の輩出により、シリコンバレーには革新と起業家精神が根付いていった。

HPが築いたガレージスタートアップの伝統は、アップルやグーグルといった後発企業にも受け継がれた。小さな空間から革新を生み出す精神は、シリコンバレー全体に広がり、挑戦と創造を尊重する文化を形成したのである。このように、HPはシリコンバレーにおける「開拓者」として、技術革新と地域の成長を支えている。

1.4 シリコンバレーの源流:ショックレー半導体研究所の設立

シリコンバレーという名称の通りこの地域は半導体産業の集積地になっていった。その礎は、トランジスタを開発したウィリアム・ショックレーによるショックレー半導体研究所の開設であった。先述したようにウィリアム・ショックレー博士は、1948年にベル研究所でトランジスタを発明し、1956年にノーベル物理学賞を受賞した(第1章4節参照)。「トランジスタの父」と称される彼は、シリコンを用いた半導体技術を発展させることを目指し、母親の住んでいたパロアルトに近いカリフォルニア州マウンテンビューに研究所を設立した[vii]。

ショックレー半導体研究所には、全米から優秀な若い技術者が集結し、半導体技術の新たな可能性を探求していた。しかし、ショックレー博士のマネジメント手法に問題があったことが、後に研究所内で大きな分裂を引き起こすこととなる。彼は技術開発においてカリスマ的な指導力を発揮する一方で、独裁的かつ偏執的な管理スタイルにより、技術者たちとの信頼関係が徐々に悪化していった[viii]。研究方針や組織運営をめぐる対立が深刻化し、技術者たちはショックレーの支配的な姿勢に強い不満を抱くようになった。

やがて、ショックレーの元で働いていた8人の技術者たちは、研究所を離れて独立することを決意した。この8人は後に「8人の裏切り者」と呼ばれ、米国の産業史において象徴的な存在となった。裏切り者の1人であるユージン・クライナーの父親の知人のアーサー・ロックが、ベンチャー企業の出資者としてニューヨークのフェアチャイルド・カメラ&インスツルメンツを斡旋した。裏切り者の8人は、1957年にフェアチャイルド・セミコンダクタを設立した。

ショックレー半導体研究所自体は短命に終わったが、同研究所がもたらした影響は計り知れない。ショックレー博士が若き技術者を引き寄せたことにより、この地域で半導体技術が集積されていった。

1.5フェアチャイルドセミコンダクタの設立とスピンオフモデル

ソ連がスプートニック衛星の打ち上げに成功した1957年にフェアチャイルドは設立された。フェアチャイルドは、トランジスタ技術を基盤に次世代の技術開発を進めた。1959年、ロバート・ノイスがバイポーラIC(集積回路)を発明したことは、同社の技術的ブレークスルーの一つである。この技術は「プレナー法[3]」と呼ばれる製造プロセスにより、大量生産が可能となり、半導体チップの製造コストを大幅に削減した。プレナー法は、IC技術の発展とともに、コンピュータや通信機器、消費者向け電子機器など幅広い分野に革命的な変化をもたらした。

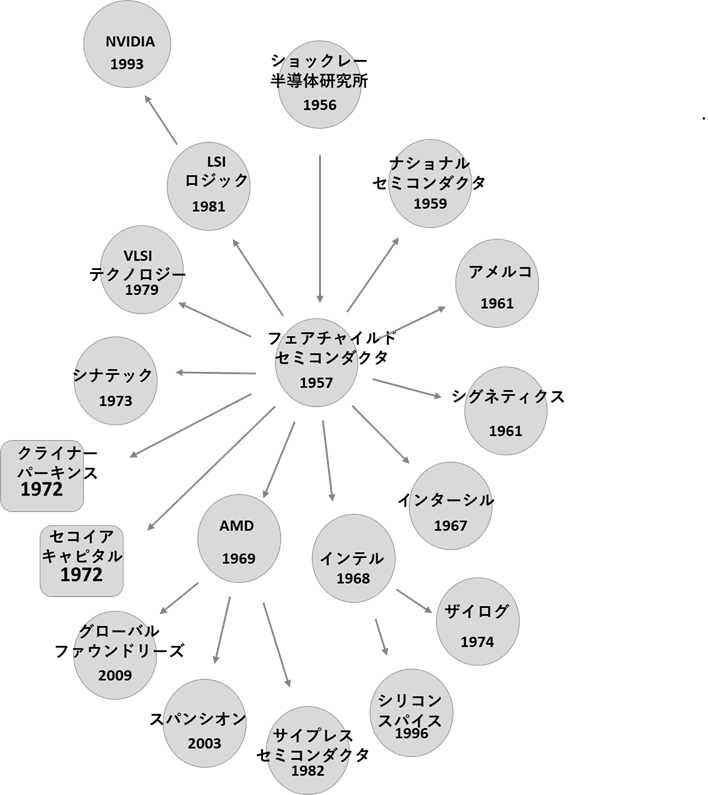

フェアチャイルドの地域への最大の貢献は、企業文化としてのスピンオフ文化の確立にある[ix]。同社で培われた技術者たちは、「フェアチルドレン」(フェアチャイルドの子供たち)と呼ばれ、彼らは、各自が新たな企業を設立またはそれらに影響を与え、半導体産業の拡大に寄与した。例えば、アメルコ、ナショナル・セミコンダクタ、アドバンスド・マイクロデバイス(AMD)、LSIロジック、シグネティクスなどは、フェアチャイルドの退職者が設立または関与した企業であり、その後の半導体産業の発展に大きく寄与した。(図2-2参照)これらのスピンオフ企業は、それぞれが新しい技術と市場を切り開き、シリコンバレー全体の成長と多様化に寄与した。この連鎖的な起業活動により、シリコンバレーは単なる半導体生産地域から世界的な技術イノベーションハブへと進化した。

また、フェアチャイルド出身者たちは、シリコンバレーにおけるベンチャーキャピタル(VC)の形成にも貢献した。フェアチャイルド・セミコンダクター設立を手助けしたアーサー・ロックは1968年のインテルの創業も手助けをしており、シリコンバレーのVCの先駆けとしてシリコンバレー形成を語るにおいて欠かせない人物となった[x]。さらに、クライナー・パーキンス(Kleiner Perkins、現在のKPCB)やセコイア・キャピタル(Sequoia Capital)といったベンチャーキャピタルは、フェアチャイルドの退職者によって設立され、後にアップル、グーグル、ネットスケープ、エヌビディアなどのスタートアップ企業を支援した。

図2-2 半導体企業のスピンオフ企業

出典:著者作成

1971年、ジャーナリストのドン・ホフラーは、連載記事『Silicon Valley U.S.A.』において「シリコンバレー」という名称を初めて使用した。この名称は、シリコンを基盤とする半導体企業が地域に集積していることに由来する。集積回路技術を持つ企業が近接することで、効率的な情報共有と技術開発が可能になり、イノベーションが加速する構造が形成されたことを象徴している[xi]。

フェアチャイルドは、シリコンバレーの黎明期における技術革新と文化形成を象徴する企業であった[xii]。同社が開発した集積回路技術と、それに伴うビジネスモデルの変革は、地域全体の成長と世界的な競争力向上に寄与した。また、スピンオフ企業やVCを通じて、イノベーションの波を広げたことは、シリコンバレーを永続的な技術革新の中心地へと導いた。挑戦と創造を重んじる文化が、今もなおシリコンバレーの発展を支えている。

1.6 ホームブリュー・コンピュータ・クラブとアップルの創業

シリコンバレーのイノベーションは、軍事開発のための国によるトップダウンの動きだけでなく、一般の人々によるボトムアップからのアプローチもあった。1970年代に入りシリコンバレーで誕生したパソコンの愛好家サークルである「ホームブリュー・コンピュータ・クラブ[4]」は、技術愛好家やエンジニアが集まる草の根的な技術者コミュニティであり、パーソナルコンピュータ革命の原動力となった。このホビークラブは、DIY(Do It Yourself)の精神を掲げ、コンピュータ技術を独占的なものから一般市民に広げていった。技術愛好者たちは集まり、最新の技術やアイデアを自由に共有し合いながら、互いに刺激を与え合っていた(第4章1節参照)。

この時代のシリコンバレーでは、カウンターカルチャーの影響も受けて、「情報は誰にでも開かれるべきだ」という価値観が広がっていた。ホームブリュー・コンピュータ・クラブは、このような自由な情報共有を実践する場となり、参加者たちの革新への意欲を高めた。この中で特に注目された人物が、スティーブ・ウォズニアックである。HPの技術者であったウォズニアックは、クラブの集まりで自作のコンピュータ「Apple I」を発表し、参加者たちを驚かせた。ウォズニアックとスティーブ・ジョブズは、このクラブを通じて得たアイデアをもとに、1976年にApple(アップル)を創業した。

当時、巨大なメインフレームコンピューターが主流であった時代に、スティーブ・ジョブズが提唱した「個人がPCを所有する」というビジョンは、まさにこの自由主義的な思想の具現化であった。1984年のアップルのMacintoshの発表は、単なる新製品の登場以上の意味を持っていた。1984年1月のスーパーボウルのハーフタイム中に放映されたCMは、ジョージ・オーウェルの小説『1984年』をモチーフにした斬新な映像で、大きな話題を呼んだ。このCMは、アップルの生み出すPCが、IBMのメインフレームに象徴される既存の秩序や権威に挑戦し、個性を尊重する機器であるというメッセージを強く打ち出した。これによりアップルは、革新的で民主的な機器を製造する企業というブランドイメージを確立した。これは、単なる製品の宣伝を超え、アップルが提供する価値観を明確に示した象徴的な出来事であった。

ホームブリュー・コンピュータ・クラブが育んだ技術者コミュニティとDIY精神は、イノベーションを推進するエコシステムを形成し、シリコンバレーを世界的な技術革新の中心地へと成長させた。ガレージから生まれたアップルの物語は、個人の情熱と創造性が世界を変える可能性を象徴するものであり、シリコンバレーが特別な地域として知られる要因の一つとなっている。

1.7 シリコンバレーとカウンターカルチャー

シリコンバレーが世界のテクノロジーの中心地として発展を遂げた背景には、単なる技術的な優位性だけでなく、カリフォルニア、特にその地域に根付いた独自の文化が深く関与している。スティーブ・ジョブズによるPC革命、インターネット独立宣言、サイファーパンクの思想、そしてオープンソース・ソフトウェア運動といった一連の革新的な動きは、まさにこの地域の文化的特性の強い反映と言える。

シリコンバレーの技術革新の根底には、1960年代に花開いたカウンターカルチャーの精神が脈々と流れている。ヒッピー文化に象徴される権威への反抗、個人の自由の尊重、そして既存の体制からの独立といった思想は、テクノロジーの発展方向を大きく規定した。

シリコンバレーに根付くカウンターカルチャー精神を象徴する人物の一人が、スチュアート・ブランドである。彼は編集者、作家であり社会活動家としても知られ、1967年から1971年まで『ホールアース・カタログ』を刊行した[xiii]。このカタログは、当時の若者に自己表現や新しい生き方を探求するための情報源として大きな影響を与えた。その中では、ノーバート・ウィーナーのサイバネティクスも紹介され、テクノロジーと社会の関係を考える契機となった[xiv]。こうした精神は後年にも受け継がれ、2005年にスティーブ・ジョブズがスタンフォード大学の卒業式で行った有名なスピーチの中で、ジョブズ自身のバイブルであると取り上げられ、ブランドの理念は再び脚光を浴びた。

インターネットが国家や企業の支配下に置かれることに異を唱えた「サイバー空間独立宣言(1996年)」[5]や、政府・企業による監視から個人のプライバシーを守ろうとしたサイファーパンク[6]の運動もまた、この反権力的な思想に直接的に繋がっている[xv]。情報への自由なアクセスや共有、中央集権への抵抗を旨とするハッカー文化も、カウンターカルチャーが育んだ重要な要素である。サイファーパンクたちは、暗号技術が究極的には個人の自由と匿名性を保障し、監視社会に対抗する切り札となると信じていた。同様に、オープンソース開発に携わる者たちは、コードを共有し、協力することで、技術革新が加速され、よりオープンで公平なデジタル社会が実現すると考えていた。

カリフォルニアは常に新しい表現やアイデアが生まれ、既成概念が打ち破られる場所であった。PCのユーザーインターフェースにおける革新、インターネットの新たな利用方法の探求、暗号化の概念の普及、そしてソフトウェア開発のモデルとしてのオープンソースの台頭は、いずれも当時の常識を覆し、全く新しい道を切り開いた。この飽くなき創造性と、現状に甘んじることなく常に挑戦し続ける精神が、シリコンバレーにおける技術革新の原動力であり続けた。これらの要素は複雑に絡み合い、相互に影響し合うことで、カリフォルニア、特にシリコンバレー独自の文化を形成してきた。

2 産学連携とオープンイノベーション

2.1 スタンフォード大学とシリコンバレーの産学連携

シリコンバレーの形成に不可欠な機関として、スタンフォード大学が挙げられる。同大学は1891年、鉄道王リーランド&ジェーン・スタンフォード夫妻によってカリフォルニア州パロアルトに設立された。スタンフォード大学は、単なる学術機関に留まらず、研究成果を産業界と結びつけ、技術革新を加速させてきた。

この産学連携の基盤を築いたのが、1950年代に工学部長を務めたフレデリック・ターマン教授である。ターマンは、大学が優れた人材を育成するだけでなく、地域社会に貢献すべきだという強い信念を持っていた。

ターマンのリーダーシップのもと、スタンフォード大学は地域密着型の産学連携モデルを構築した。彼は大学が所有する広大な土地を活用し、1951年にスタンフォード・インダストリアルパーク(現Stanford Research Park:SRP)を設立した。これは単なる産業用地ではなく、大学と企業が共同研究や技術交流を行う場として機能した。HPも、このパークに進出した企業のひとつである。研究者と技術者が地理的に近い場所で協力することで、技術の商業化が迅速に進み、地域全体のイノベーションが連鎖的に拡大した。このパークの設立は、地域経済に大きな影響を与えた。当時、卒業生の就職先が少なく、人材が流出する状況にあったため、大学は企業誘致による雇用創出を目指したのである。同時に、大学の資金確保という目的もあり、土地の有効活用が進められた結果、パーク内には多数の技術企業が集積するようになった。

スタンフォード大学には、学生や研究者が積極的に起業する文化が根付いている。大学は起業家教育プログラムやインキュベータ、アクセラレータなどを通じて、革新的なビジネスモデルの創出を支援している。HP、サン・マイクロシステムズ[7]、ネットスケープ(Netscape)、シスコシステムズ(Cisco Syatems)、グーグル、エヌビディア、ヤフー(Yahoo)、インスタグラム(Instagram)、スナップチャット(Snapchat)など、数多くのスタンフォード発ベンチャーがシリコンバレーの技術革新を牽引し、世界的な成功を収めている。

また、スタンフォード大学は研究成果の商業化にも積極的であり、知的財産権の管理・活用を通じて収益を上げている。研究者が開発した技術は特許として保護され、企業へのライセンス供与を通じて市場に展開される。これにより、大学は研究資金を確保するとともに、社会全体に技術革新を広めることが可能となった。代表的な例が、グーグルのページランク技術である。これはスタンフォードの研究成果から生まれ、特許収入として3億ドル以上の利益をもたらした。

スタンフォード大学を中心とした技術エコシステムは、地域全体のイノベーションを促進する強固な基盤となっている。このエコシステムでは、大学が提供する人材・研究インフラ、企業が持つ資金・市場ノウハウ、政府の政策支援が相互に補完し合う。企業は大学との連携を通じて新技術を迅速に製品化し、大学は企業との協力によって研究を深化させる。このような相互作用により、シリコンバレーは世界的なイノベーション拠点としての地位を確立し、現在もその持続的な成長を支えている。

3.ベンチャーキャピタルと起業家精神

3.1 ベンチャーキャピタルの興隆

シリコンバレーが世界的なイノベーションの中心地へと成長する上で、ベンチャーキャピタル(VC)は不可欠な存在であった。VCは、銀行などの伝統的な金融機関から資金を得ることが難しいアイデア段階の企業に「リスクマネー」を提供し、資金面での壁を打ち破る役割を果たした。資金提供だけでなく、VCは経営戦略などに関する助言も行い、スタートアップが市場で成功するための基盤を築いた。これにより、VCは単なる投資家ではなく、スタートアップの成長を共に支えるパートナーとして位置づけられるようになっていった。

シリコンバレーのVCの祖と言えるのがアーサー・ロックである。彼はショックレー研究所から独立した「裏切りの8人」やインテルといった革新的な企業に早期から投資し、その後の成長を支えた[xvi]。こうしたVCの活動が、シリコンバレーにおける「リスクを恐れず挑戦する」文化を醸成した。

1960年代以降、スタンフォード大学に近いサンドヒルロード周辺には、セコイアキャピタル[8]やクライナー・パーキンス・コーフィールド&バイヤーズ(KPCB)など、多くのVCファームが集積し、シリコンバレーの投資拠点となった。VC同士が物理的に近いことで、情報交換が活発になり、共同投資が効率的に行われるようになった[xvii]。これは、投資リスクを分散させ、失敗のリスクを最小限に抑える協力モデルを発展させた。

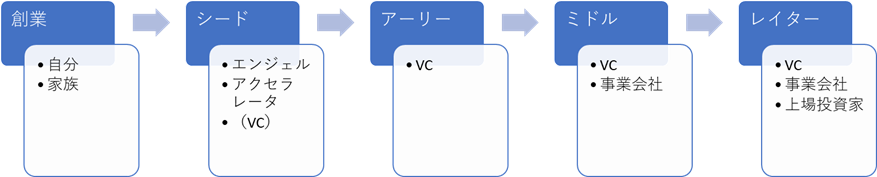

スタートアップの資金調達は、その成長段階によって異なる。初期のシードステージでは、VCではなく、少額の投資に加えてメンターシップやネットワークを提供するアクセラレータ[9]が中心となることが多い。代表的なアクセラレータとして、ドロップボックス(Dropbox)やエアー・ビー・アンド・ビー(Airbnb)の成長を支援したYコンビネーターが挙げられる。スタートアップが成長段階に入ると、VCが本格的な投資を行う。この段階でVCは市場分析やビジネス戦略の助言を通じて、企業価値の最大化を手助けする。そして、最終的にスタートアップがIPO(新規株式公開)やM&A(合併・買収)によってエグジット(出口)を迎えると、VCは投資利益を回収し、その資金を次の投資機会へと循環させる。この一連の資金循環が、シリコンバレー経済の持続的な成長を支えている。(図2-3参照)

図2-3ベンチャー企業の成長段階と資金調達先

出典:各種資料より著者作成

シリコンバレーでは、大手企業が自社の投資部門を通じてスタートアップに資金提供を行うコーポレート・ベンチャーも重要な役割を果たしている。インテルやグーグル、メタといった企業は、有望なスタートアップに投資することで、自社の成長戦略を強化し、技術基盤や市場の拡大を図っている。コーポレート・ベンチャーは、スタートアップにとっては、大企業との協力によってさらなる成長機会を得られるだけでなく、出資元に買収されることが重要なエグジット手段となる。VCもこのM&A戦略に積極的に関与し、スタートアップの企業価値の最大化を支援している。

このように、VCは単なる資金提供者ではなく、シリコンバレーの起業環境とイノベーション文化を支える「情報産業」として機能している。VCはシリコンバレーのスタートアップエコシステムにおいて欠かせない要素となっている。

3.2 人材の流動性とスピンオフの連鎖

シリコンバレーのイノベーション文化を支える要因として、人材の流動性とネットワーキングが挙げられる[xviii]。この地域では、技術者や起業家が頻繁に転職し、新しいプロジェクトやスタートアップに関わることが奨励されている。こうした流動性が、知識やアイデアの共有を促進し、シリコンバレー全体の競争力と成長を支えている。

カリフォルニア州の法律では、企業が従業員に対して競合他社への転職を禁止する「競業避止契約」の執行が認められていない。この規制により、従業員は自由に転職することができ、新たな環境でスキルや経験を活かせる。これが結果として、企業間で知識や技術が広がり、イノベーションの加速に寄与している[xix]。スタートアップと大企業の間でも人材が頻繁に行き来し、新しいプロジェクトが生まれる土壌が整っている。

シリコンバレーでは、スピンオフによって新たな企業が次々と誕生している。例えば、かつてHPやフェアチャイルドの社員たちは、インテルやアップルなどの多くのスタートアップやVCを設立した。また、ゼロックスのPARCも知識のスピルオーバーを示す好例である(第4章1節参照)。

シリコンバレーでは、1950年代の「裏切りの8人」に続き、2000年代に「ペイパル・マフィア」と呼ばれる一連の起業家たちによるスピンオフがあった[xx]。ペイパルの元幹部であるピーター・ティールやイーロン・マスクは、ペイパル退社後に複数のスタートアップを設立した。例えば、ティールはパランティア・テクノロジーズを創設し、マスクはスペースXやテスラなどの新市場を切り開いた。他にもリンクトイン(LinkedIn)、スライド(Slide)、イェルプ(Yelp)、ユーチューブ(Youtube)などのベンチャー企業もペイパル・マフィアが創業した企業である。これらの企業は、技術革新と起業家精神を体現する存在となり、シリコンバレーのさらなる発展を支えた。このような人材の流動性が、シリコンバレー全体に技術革新の波を広げる原動力となっている。

人材の流動性が高いことで、技術者や起業家は新しい環境に素早く適応し、多様な知識やスキルを獲得することができる。また、ネットワーキングによって得たつながりが、スタートアップや大企業の成長を支える強力な基盤となっている。シリコンバレーでは、このような文化がイノベーションの連鎖を生み出している。スピンオフ文化は、技術者や起業家が新たな挑戦に取り組むことを奨励する。成功が拡散される。この結果、新たな企業が次々と設立され、地域全体のエコシステムが拡大していく。

4. グローバルネットワークのハブ化

4.1 グローバル・バリューチェーンの構築とポジショニング

シリコンバレーは、特に半導体業界において、グローバル・バリューチェーンを形成し、効率的な分業と国際的な連携によって競争力を維持している。そのビジネスモデルは、「ファブレス経営」、「専門化(分業化)」、「ベンチャーキャピタルの活用」、「グローバルコネクション」の4つに集約される[xxi]。

地域内外の企業との分業体制が、シリコンバレーの競争力を高めている。シリコンバレーの企業は、製品の設計や研究開発、マーケティングといった差別化要素に特化しており、製造や一部の開発作業は海外のパートナー企業に委託している。たとえば、半導体製造は台湾、中国、韓国などに、ソフトウェア開発はインドの企業に委託するケースが多い。このような連携によって、企業間で高度な専門知識を共有し、製品の競争力を向上させている。(第5章、第8章参照)

シリコンバレーの企業は、国際的な連携を通じてバリューチェーンを構築している。具体例として、アップルは設計をシリコンバレーで行い、製造を台湾のTSMCや中国の鴻海(フォックスコン)に委託している。また、インドの技術者ネットワークを活用してソフトウェア開発を外注することで、グローバルなリソースを最大限に活用している(第10章4節参照)。

シリコンバレーの産業クラスター・モデルは、中国の深圳、北京中関村、台湾の新竹などで成功を収めている。深圳はスタートアップ支援のインフラを整備し、電子製品のハードウェア開発で世界的な地位を確立している(第8章1節参照)。中関村は政府支援によるハイテククラスターとして、コンピュータ、AI分野で台頭している。また、台湾の新竹科学園区は、シリコンバレーとの密接な技術連携によって半導体産業をリードしている。

産業クラスターとしてのシリコンバレーはグローバル・バリューチェーンの結節点である。地域の技術力と国際的な分業体制を組み合わせたものであり、設計・開発に特化しながら外部パートナーと協力することで、高付加価値な製品を効率的に供給している。このモデルが、シリコンバレーを世界的な技術革新の中心地へと押し上げる原動力となっている。シリコンバレーは、世界のテクノロジー産業においてモデルとなるだけでなく、国際的なイノベーション活動のハブとして他地域と相互に影響を与えている。シリコンバレー発の技術やビジネスモデルは、世界中で採用され、各地域の競争力を高めている。

4.2 グローバルなスタートアップコミュニティの形成

シリコンバレーは、多様な国籍やバックグラウンドを持つ技術者や起業家が集まる世界的なイノベーションの拠点となっている。この地域は、教育機関、企業の集積、オープンイノベーション文化といった複数の要因によって、移民を強力に惹きつけてきた。

シリコンバレーには、スタンフォード大学やカリフォルニア大学バークレー校など、世界トップクラスの教育・研究機関が存在する。これらの大学は、革新的な研究成果を生み出すとともに、技術者や起業家を育成している。また、ベンチャーキャピタルやアクセラレータといったエコシステムが整備されているため、スタートアップにとって理想的な環境となっている。こうしたインフラと文化は、世界中から才能ある人材を引き寄せている。

シリコンバレーの成長には、中国、台湾、インドなどからの技術移民の貢献が大きい[xxii]。彼らはスタートアップを立ち上げたり、大手企業の中核を担うことで地域全体の競争力を高めてきた。例えば、グーグルのCEOサンダー・ピチャイ(インド出身)、テスラ(Tesla)創業者イーロン・マスク(南アフリカ出身)、エヌビディアの創業者ジェンスン・フアン(台湾出身)、Yahooのジェリー・ヤン(台湾出身)などは、シリコンバレーの成功を象徴する技術移民である。

シリコンバレーでは、人材流動性が知識共有を促進している。技術者や起業家は、異なる企業やプロジェクト間を行き来し、技術やノウハウを伝播させている。この人材の自由な流動性と密なネットワーキングが、シリコンバレーの革新力を支える原動力となっている。

シリコンバレーは、イスラエルや中国、インドなどの他地域とも技術パートナーシップを形成している。特にイスラエルのハイテク企業は、シリコンバレーとの連携を通じてグローバル市場での競争力を強化している。こうした国際的ネットワークは、シリコンバレーにさらなる革新と成長の機会をもたらしている。(第8章参照)

シリコンバレーは、多様な文化・技術が集まり、それを融合させることでイノベーションを促進する国際的なプラットフォームとなっている。スタートアップと技術者たちが集うこの地域は、世界の起業家精神と革新の象徴であると言える。

5.シリコンバレーにおける産業クラスターの進化

5.1 産業クラスターとしてのシリコンバレーの強み

シリコンバレーは、世界的な産業クラスターとして、地理的近接や集積、スケールメリットといった特性を活かし、イノベーションを絶え間なく生み出し続けている。この地域は、他のクラスターと比較しても競争優位性が際立っており、技術革新の最前線に位置している。

シリコンバレーでは、多くのハイテク企業、スタートアップ、研究機関、大学が狭い地域に集積している。この地理的近接が、技術者や起業家同士の交流を促進し、アイデアや知識の共有を活発化させている。ネットワーキングイベントや偶発的な出会いによって生まれるコラボレーションが、革新のスピードを加速させている。また、競合企業が近くに存在することで、企業同士が切磋琢磨し、新たな技術や製品の開発が絶えず進んでいる[xxiii]。

産業クラスターは、企業間のネットワークによってスケールメリットを享受することが可能である。シリコンバレーでは、共通の技術課題に対して複数の企業が連携し、研究開発コストを分散することが一般的である。加えて、共通のインフラ(通信ネットワーク、法律支援、ベンチャーキャピタルなど)を共有することで、企業は効率的にリソースを利用できる。このような相互支援体制は、スタートアップが初期段階からスケールアップするための強力なサポートとなっている。

シリコンバレーは、新しい企業を育成するための「インキュベータ地域」として知られている[xxiv]。この地域には、ベンチャーキャピタル(VC)、アクセラレータ、インキュベータ[10]といった支援機関が集積している。これらの組織は、スタートアップ企業に対して資金提供やメンタリング、ネットワーキング機会を提供することで、成長を後押ししている。

シリコンバレーでは、新しい技術をもとにイノベーションが次々と生まれ、既存の産業が急速に置き換えられていく。この地域では、パーソナルコンピュータ、インターネット、ソーシャルメディア、クラウドコンピューティング、人工知能(AI)といった技術が次々と発展してきた。企業は絶えず新技術に対応することで競争力を維持し、新たな市場や産業を創出している。

ビジネスはしばしば「インナーサークル」、つまり信頼関係に基づくネットワークの中で展開される。誰もが平等に知ることができる情報ではなく、特定の人々が知ることができる特定の情報に触れることが重要である。そのため地理的な近接性は、対面での交流や偶発的な出会いを促進し、新たな協力関係や事業展開を生み出す。このネットワークへのアクセスが企業の成長に直結する。

シリコンバレーは強力な自己強化メカニズムによって成長を続けている。革新的な企業が成功を収めると、その地域の評判とブランド価値が向上する。高い評判は世界中から優秀な人材を引き寄せ、同時に投資家からの資金流入も促進する。集まった人材と豊富な資金により、さらに多くの成功企業が生まれ、この循環が加速する。成功事例の蓄積がエコシステム全体の魅力を高め、「成功の地」としての地域ブランドが確立される。このポジティブフィードバックループにより、シリコンバレーは世界最大のイノベーションハブとしての地位を維持し続けている。

5.2 技術の進化とイノベーションの連鎖

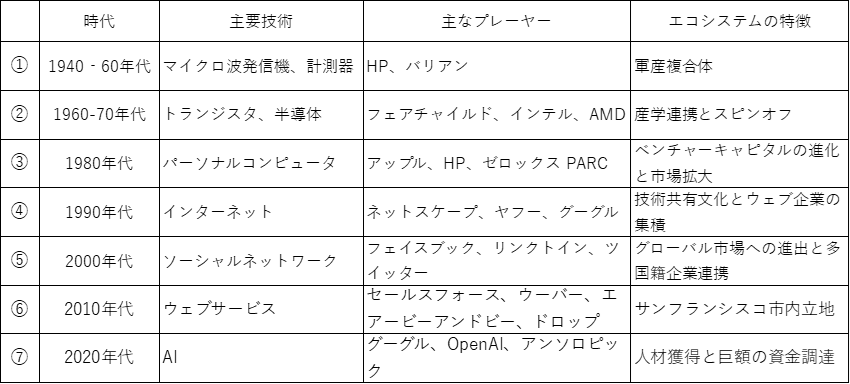

シリコンバレーは、各時代における技術革新と産業再編が連鎖的に発生することで、世界的なイノベーションハブとなった[xxv]。その始まりは、1940年代から60年代にかけての軍事産業に基づく技術集積からであった。それから約70~80年が経ち、その中心となる時代とともに産業を変えている。

① 軍事産業クラスターの形成(1940~60年代)

シリコンバレーの技術基盤は、第二次世界大戦を背景にした軍事技術開発によって構築された。ロッキード(後のロッキード・マーチン)やHPやバリアン・アソシエイツは、軍需産業の中心的企業として、分析器、マイクロ波通信、航空電子機器の開発に従事した。これらの企業は、軍事向け技術を基盤に成長し、地域の研究開発能力を大きく向上させた。この時期に形成された技術基盤は、その後の半導体産業や情報技術産業の発展を支える重要な役割を果たした[xxvi]。

② 半導体産業の台頭(1960~70年代)

1960年代には、フェアチャイルド・セミコンダクタやインテルをはじめとする企業が、トランジスタやシリコンチップの製造技術を進化させた。フェアチャイルド出身者によるスピンオフが続々と発生し、地域全体にイノベーションの波が広がった。これにより、電子機器の小型化と高性能化が進み、シリコンバレーは「半導体の谷」という意味を持つ名称の由来となった。

③ パーソナルコンピュータの普及(1980年代)

1980年代には、PCが急速に普及し、アップルやHPなどの企業が成長を遂げた。VCがスタートアップ支援に積極的に関与し、資金面での支援が整備された。この時期、PCの普及により家庭や企業における情報処理が飛躍的に進化した。

④ インターネットとウェブ産業の発展(1990年代)

1990年代に入ると、インターネットが技術革新の中心となり、ネットスケープ、ヤフー、グーグルなどの企業が誕生した。検索エンジンやウェブサービスが普及し、情報の共有と流通が加速。地域内のオープンイノベーション文化が一層進化し、多くのウェブ関連企業が集積した。

⑤ ソーシャルネットワークとグローバル展開(2000年代)

2000年代には、フェイスブック、リンクトイン、ツイッター(現X)などのソーシャルネットワーク企業が登場し、人々のつながり方が変革された。これらの企業は、グローバル市場への進出を進め、シリコンバレーのスタートアップが世界規模で競争する時代が到来した。

⑥ ウェブサービスの進展(2010年代)

2010年代、クラウドの進展により、セールスフォース、ウーバー、エアービーアンドビー、ドロップボックスといった企業がサンフランシスコ市内で次々と誕生した。(第9章1節参照) これらの企業は、従来のビジネスモデルをテクノロジーで刷新し、新しい価値を提供することで急成長を遂げた。この時期、シリコンバレーの技術革新が市街地へと拡大していった。

⑦ AIとクラウド技術の進化(2010年代~現在)

2010年代以降、AI(人工知能)とクラウドコンピューティングが技術革新の中心となった。グーグル、OpenAI、アンソロピック(Anthropic)などが革新的な技術を開発し、ビッグデータやクラウドサービスがビジネスの新しい基盤となった。これにより、産業のデジタル化が加速し、幅広い分野で持続的なイノベーションが進行している。(表2-2参照)

表2-2 シリコンバレーの産業の変遷

出典:著者作成

5.3 シリコンバレーの課題

シリコンバレーは世界的なイノベーション拠点として成功を収めている一方で、さまざまな課題を抱えている。その中でも、集積の不経済、インフラの問題、地域間競争、技術環境の変化などが顕著である。

シリコンバレーは企業や人材が集中することで多くのメリットを享受してきたが、現在では「集積の不経済」とも呼ばれる弊害が顕著となっている。まず、住宅費や生活費が急激に上昇しており、サンノゼ市の生活費は全国平均の約1.81倍に達している[11]。家賃や地価の高騰により、公共サービスを提供する警察官や消防士などが地域内に居住できなくなる事態が生じている。これにより、地域の安全や公共サービスの維持にも支障をきたす恐れがある。シリコンバレーでは物価高や住宅難により低所得層・中間所得層が排除され、経済成長の恩恵が一部に集中し、包摂的な成長が実現していない。

また、人件費の高騰も企業経営にとって大きな負担となっている。特にスタートアップ企業にとっては、優秀な人材の確保が困難になり、他地域への移転を検討するケースが増加している。

インフラ整備が追いついていないこともシリコンバレーの課題の一つである。急増する人口と企業活動に対し、交通インフラの整備が遅れており、深刻な交通渋滞が発生している。これにより、通勤時間の増加や物流の遅延が生じている。

シリコンバレーは、国内外の他の都市との競争にも直面している。シリコンバレーを代表するHPE、オラクル、テスラといった企業が本社を法人税や個人所得税が安いテキサス州に移転させている。また、中国やインドなど、急成長する海外の技術拠点も競争相手となっている。

さらに、近年のリモートワークの普及がシリコンバレーに新たな課題をもたらしている。企業がオフィスを必要としなくなり、労働者が生活費の高いシリコンバレーを離れ、より生活コストの低い地域へ移住する動きが加速している。これにより、シリコンバレー内の企業活動が分散化し、地域の集積効果が薄れる可能性が懸念されている。

シリコンバレーはこれまで技術革新の中心地として発展してきたが、集積の不経済やインフラ不足、競争の激化といった課題に直面している。これらの問題を克服するためには、インフラの強化や地域全体の持続可能な発展に向けた取り組みが求められている。

おわりに

シリコンバレーは、単なる技術革新の成果によって世界的な拠点となったのではない。シリコンバレーは、テクノロジーによる一攫千金という夢を信条とする人々が集うことで現代資本主義における“メッカ”となっている。そこには、ポーターが指摘した「クラスター」の仕組み、すなわち企業・大学・ベンチャーキャピタル・専門サービスなどが近接し、互いに競争しながらも協調し合うことで、イノベーションの連鎖が生まれる構造が存在していた[xxvii]。同時に、ストーパーが説いた「非取引的相互依存性」、すなわち信頼、暗黙知、起業家精神といった目に見えない資産が、地域に根付き、シリコンバレーを他に代えがたいエコシステムへと進化させたのである。

本章では、果樹園地帯に過ぎなかったサンタクララ・バレーが、軍事研究、スタンフォード大学の産学連携、フェアチャイルドを起点とするスピンオフ文化、ベンチャーキャピタルの形成、カウンターカルチャー、移民ネットワークによる国際化など、多層的な要素が重なり合いながら自己強化する過程をたどった。この「制度」「文化」「空間」の結節点としてのクラスターこそが、シリコンバレーをデジタル産業の中枢に押し上げた鍵であった。

こうした地域モデルは、決して偶然の産物ではない。むしろ、大学や行政が制度的枠組みを整え、リスクを受け入れる文化を醸成し、世界とのネットワークを構築することで再現可能な発展モデルとなりうる。

米国でシリコンバレーがイノベーション拠点として形成されている間に、日本では独自の垂直統合モデルが発展し、アジアへの技術移転や国際分業が進展していく。

<解説>

[1] ヒッピー文化とは、1960年代の米国で生まれたカウンターカルチャー。既成の価値観に反抗し、愛と平和、自由を求め、自然との共生を重視した。音楽、ファッション、思想など多岐に影響を与えた文化。

[2] バリアン・アソシエイツは、シリコンバレー初期を代表するハイテク企業の一つ。1999年に事業分野ごとに3社に分社化され、その後、各社はさらに他社に買収されるなどして再編された。

[3] プレナー法とは、半導体製造において、基板表面を平坦化し、均一な薄膜形成や微細なパターン形成を可能にする技術。これにより、高集積化・高性能な半導体デバイスの製造が実現した。

[4]ホームブリュー・コンピュータ・クラブは、『ホールアース・カタログ』を刊行したスチュアート・ブランドの出資金を得たフレッド・ムーアがゴードン・フレンチと共同で設立した。(ジョン・マルコフ、訳服部桂(2023)『ホールアースの革命家 スチュアート・ブランドの数奇な人生』草思社 p.234)

[5] サイバースペース独立宣言は、1996年にジョン・ペリー・バーロウによって発表された。サイバースペースは国家の干渉を受けず、独自の倫理とルールに基づいて発展すべきだと主張し、インターネットの自由と自己統治を訴えた。(本山美彦(2015)『人工知能と21世紀の資本主義』明石書店)

(Electronic Frontier Foundation, John Perry Barlow, A Declaration of the Independence of Cyberspace, 1996年2月8日、https://www.eff.org/cyberspace-independence?utm_source=chatgpt.com)(閲覧日10月6日)

[6] サイファーパンクは、暗号技術を使ってプライバシーを守り、政府や企業の監視から個人の自由を保護しようとする思想・運動。1990年代に始まり、ビットコインなどの暗号通貨の基盤となった。

[7] サン・マイクロシステムズ(SUN Microsystems 、SUNはStanford University Networksの略)は、UNIXワークステーションやJavaなどを開発し、コンピュータのインターネット利用の拡大を果たした企業である。2010年にオラクル(Oracle)に買収された(買収の発表は2009年)。

[8] セコイアの創設者ドン・ヴァレンタインも、アップル、シスコシステムズ、ペイパルなどの成功企業に資金を提供し、世界的な企業成長を支援した

[9] アクセラレータとは、初期段階のスタートアップ企業に対して短期間で集中的に支援を行う組織である。資金提供、メンタリング、ネットワーキング機会を提供し、事業の成長を加速させる。

[10] インキュベータとは、起業家支援を行う組織のことである。資金提供や経営指導を通じて事業成長を支援するものである。

[11] Report ranks San Jose as most expensive large city in the country By Kenny Choi July 24, 2025 CBS San Francisco

(https://www.cbsnews.com/sanfrancisco/news/san-jose-most-expensive-city-in-country-silicon-valley-pain-index/)(閲覧日2025年10月6日)

<参考文献>

[i] Michael Storper (1997) The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, Guilford Press.

[ii] マーガレット・オメーラ(2023)『The Code シリコンバレー全史』山形浩生、高須正和訳・解説、KADOKAWA

[iii] ピータ・ホール(2021)『都市と文明』佐々木雅幸監訳、藤原書店

[iv]磯辺剛彦(2000)『シリコンバレー創世記 地域産業と大学の共進化』白桃書房

[v]「Private Residence: Original Apple Garage」Visit SanJose、 https://www.sanjose.org/listings/steve-jobs-garage(閲覧日2025 年10月3日)

Los Angeles Times Google celebrates 15th birthday in garage where it was born https://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-グーグル-celebrates-15th-birthday-in-its-original-garage-20130926-story.html (閲覧日2025 年10月3日)

[vi] デイビッド・パッカード、ジム・コリンズ(2011)『HPウェイ』依田卓巳訳、海と月社、磯辺剛彦(2000)『シリコンバレー創世記 地域産業と大学の共進化』白桃書房

[vii] ピータ・ホール(2021)『都市と文明』佐々木雅幸監訳、藤原書店

[viii] 相田洋(1991)『電子立国 日本の自叙伝 上』日本放送出版協会

[ix] アナリー・サクセニアン(1995)『現代の二都物語』大前研一訳、講談社

[x] トム・ニコラス(2022)『ベンチャーキャピタル全史』鈴木立哉訳、新潮社

[xi] 相田洋(1991)『電子立国 日本の自叙伝 上』NHK出版

[xii] 相田洋(1991)『電子立国 日本の自叙伝 中』NHK出版

[xiii] ジョン・マルコフ(2023)『ホールアースの革命家 スチュアート・ブランドの数奇な人生』服部桂訳、草思社

[xiv] トマス・リッド(2017)『サイバネティクス全史』松浦俊輔訳、作品社

[xv] ヴィリ・レードンヴィルタ(2024)『デジタルの皇帝たち プラットフォームが国家を超えるとき』濱浦奈緒子訳、みすず書房

[xvi] セバスチャン・マラビー(2023)『The Power Law ベンチャーキャピタルが変える世界(上)』村井浩紀訳、日本経済新聞出版

[xvii] トム・ニコラス(2022)『ベンチャーキャピタル全史』鈴木立哉訳、新潮社

[xviii] チョン・ムーン・リー他(2001)『シリコンバレーなぜ変わり続けるのか』中川勝弘監訳、日本経済新聞社

[xix] マーガレット・オメーラ(2023)『The Code シリコンバレー全史』山形浩生、高須正和訳・解説、KADOKAWA

[xx] ジミー・ソニ(2023)『創始者たち イーロン・マスク、ピーター・ティールと世界一のリスクテイカーたちの薄氷の伝説』櫻井祐子訳、ダイヤモンド社

[xxi] チョン・ムーン・リー他(2001)『シリコンバレーなぜ変わり続けるのか』中川勝弘監訳、日本経済新聞社

[xxii] ]アナリー・サクセニアン(2008)『最新・経済地理学』酒井 泰介訳、日経BP

[xxiii] アナリー・サクセニアン(1995)『現代の二都物語』大前研一訳、講談社、チョン・ムーン・リー他(2001)『シリコンバレーなぜ変わり続けるのか』中川勝弘監訳、日本経済新聞社

[xxiv] マーティン・ケニー(2002)『シリコンバレーは死んだ』日本経済評論社

山縣宏之(2018)「シリコンバレー研究史再考(下) : 地域エコシステムの支援要素・シリコンバレーの本質・未解決の論点」『立教経済学研究』72(2)103-123

西澤昭夫他(2010)「NTBFsの簇業・成長・集積のためのEco-systemの構築」RIETI Discussion Paper Series 01-J-024 、https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/10j024.pdf (閲覧日2025 年10月3日)

[xxv] 城川俊一(2015)「イノベーションの現象学的アプローチ」 『東洋大学経済論集』40巻2号:121-151.

[xxvi] マーガレット・オメーラ(2023)『The Code シリコンバレー全史』山形浩生、高須正和訳・解説、KADOKAWA

[xxvii] マイケル・E・ポーター、訳竹内弘高(1999)『競争戦略論』ダイヤモンド社