地域社会が直面する課題は複雑化し、「行政だけでは支えきれない時代」に突入しています。これからの地域づくりには、住民・企業・大学・NPOなど多様な主体が協働する“仕組み”が不可欠です。本記事では、「地域コミュニティ」「地域プラットフォーム」「地域エコシステム」の三層構造を軸に、共創型ガバナンスの考え方と実践事例をわかりやすく解説します。

はじめに― いま、地域を「仕組み」から考える理由 ―

私たちの暮らす地域社会は、いま大きな転換点を迎えています。人口減少や高齢化、産業の空洞化、子育てや福祉の課題、防災やエネルギーの問題…。こうした課題に直面するなかで、もはや「行政がすべてを担う時代」は終わりを迎えつつあります。

その一方で、地域には可能性も広がっています。小さな自治体が世界から注目されるプロジェクトを生み出したり、住民と行政が協力して持続可能な地域モデルを構築したり、都市部の若者がローカルに関わる“関係人口”として活躍したり…。こうした事例に共通しているのは、「つながりと仕組みの力」です。

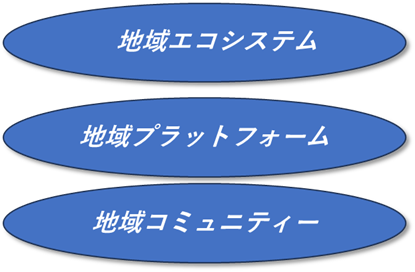

この教科書では、地域を支える仕組みとして、

- 地域コミュニティ(暮らしのつながり)

- 地域プラットフォーム(協働の仕組み)

- 地域エコシステム(価値を生み出す関係の生態系)

の3つに注目し、それぞれの構造と役割、そして育て方を体系的に学びます。そして、それを支える自治体の役割とガバナンスのあり方についても、実践事例とともに考えていきます。

地域を変えるのは、誰か特別な人ではありません。

日々の対話、小さな挑戦、信頼の積み重ねが、やがて大きな変化を生み出します。

本書が、皆さん一人ひとりの「地域との関わり方」を考えるきっかけになることを願っています。

1:地域ガバナンスとは何か?地域を支える組織の全体像

1) 地域社会は誰が支えているのか?

「地域をよくしたい」「このまちを持続させたい」と考えたとき、まず思い浮かぶのは“自治体”かもしれません。しかし実際には、地域を支えているのは行政だけではありません。住民同士の支え合いや、地元の企業、学校、NPO、外部から関わる人々など、多くのプレイヤーが関わって成り立っているのです。

そこで注目されるのが、「地域ガバナンス」という考え方です。これは、単に「行政が地域を管理する」という意味ではなく、多様な主体が対等に関わりながら、地域の未来をともに考え、動かしていく仕組みのことを指します。

2) なぜ「地域ガバナンス」が今、求められているのか?

近年、地域ガバナンスが注目される背景には、大きく3つの変化があります。

(1)地方分権の進展と自治体の役割の変化

1990年代以降、日本では地方分権が進められ、国から地方への権限移譲が進んできました。これにより、自治体は単なる「出先機関」から「地域の意思決定主体」へと役割が変わりました。しかし、自治体だけで全ての地域課題を解決することは困難です。

(2)複雑化・重層化する地域課題

高齢化、人口減少、空き家問題、孤独、子育て支援、地域産業の空洞化…。こうした課題は、複数の分野が絡み合う「複合課題」であり、行政の一部局や一つの組織だけでは解決できません。

(3)多様なプレイヤーの登場

NPOや地域おこし協力隊、ソーシャルベンチャー、大学、地域外の移住者など、地域に関わる人や組織が多様化しています。こうした人々の力を「市民」と「行政」が連携して引き出していく必要があります。

このような状況を「ガバメントからガバナンス」へと言われています。

3) 地域を支える組織の“三層構造”とは?

現代の地域社会を理解するうえで重要なのが、地域に存在する「組織体の三層構造」を意識することです。

(1)地域コミュニティ(基層)

住民のつながりや町内会、自治会など、暮らしに根ざした組織。防災や見守り、伝統行事など、顔の見える関係性を基盤に地域の日常を支えます。

(2)地域プラットフォーム(中間層)

行政、企業、大学、市民など多様な主体が協働する場。防災、子育て、観光、スタートアップ支援など、特定のテーマに取り組むための協議会やネットワークなどがこれにあたります。

(3)地域エコシステム(上層)

複数のプラットフォームや関係性が有機的に結びつき、自律的に価値を生み出し続ける“関係の生態系”。行政が主導しなくても、地域内外の人材や資源が循環し、継続的に共創が進む状態です。

4) 自治体の役割はどう変わるのか?

この三層構造において、自治体の役割は変化しています。

従来は、政策を企画し、実行する“指揮者”として地域を動かしてきました。しかし、今後の自治体は、共創の場を支え、関係性をつなぐ“触媒(カタリスト)”の役割が求められます。

たとえば:

- 地域住民と行政の対話の場をつくる

- プラットフォームを設計し、対話と協働の仕組みを整える

- 小さなチャレンジを後押しし、失敗を許容する文化を育てる

- 外部人材や資源との接続を支援する

こうした役割を果たすには、「制度」よりも「関係性」「信頼」「柔軟性」が重要になります。

5)まとめ:地域ガバナンスとは、関係性を育てる力である

地域ガバナンスとは、行政のマネジメントのことではありません。

それは、地域に関わるすべての人が、対等な関係性を育てながら、地域の未来をともにつくるプロセスそのものです。

複雑化する社会のなかで、単独のプレイヤーにできることには限界があります。だからこそ、「つながりを育て、協働するしくみ=ガバナンス」を構造的に理解し、デザインし、実践することがこれからの地域づくりの基本になるのです。

2:地域コミュニティの役割と再生― 共助・見守り・つながりの土台 ―

1) 「地域コミュニティ」とは何か?

地域コミュニティとは、ある地域に暮らす人々が、日常生活を共有しながら、互いに支え合い、つながりを持つ人間関係の集まりを意味します。町内会、自治会、地縁団体、防災組織、子ども会、老人クラブなど、名称や機能は地域によって異なりますが、どれも「人と人の顔が見えるつながり」を軸とした組織です。

近年の地域づくり論では、「地域コミュニティは地域ガバナンスの基礎構造(ベースレイヤー)である」とよく言われます。これは、どんなに立派な政策や制度があっても、住民間の信頼と協力関係なしには機能しないということを意味しています。

2) 地域コミュニティが果たしてきた役割

地域コミュニティは、日本社会の中で長らく「地域の自己組織化された支え合いの仕組み」として重要な役割を担ってきました。とくに、次の3つの機能が大きく評価されています。

(1)共助の仕組み

災害時の助け合い、雪かき、高齢者の見守り、葬祭など、制度ではカバーしきれない「日常の助け合い」を支えてきました。

(2)情報の伝達と共有

掲示板や回覧板、地域の寄り合いは、行政と住民のつなぎ役として、あるいは地域内の重要な情報を伝える手段として活用されてきました。

(3)文化や行事の継承

地域祭り、盆踊り、伝統芸能、地域の食文化など、地域固有の文化的資産の継承と再生の担い手でもあります。

これらの機能は、法制度や行政サービスでは代替しづらく、地域社会における「無形のインフラ」とも呼べる存在です。

3) 現代の地域コミュニティが抱える課題

しかし、現在の地域コミュニティは、かつてのような機能を十全に果たせなくなってきています。背景には、以下のような社会構造の変化があります。

(1)少子高齢化と担い手不足

地方では高齢化が進み、役を担える現役世代が減少しています。若者が都市に流出し、町内会の役職を“押しつけ合う”状況も少なくありません。

(2)価値観の多様化

「地域でつながること」を望まない人も増えています。プライバシー意識の高まりや、「自由に暮らしたい」という志向が、コミュニティ活動からの距離を生んでいます。

(3)地縁の希薄化

新興住宅地やマンションでは、住民同士がほとんど顔を合わせないまま暮らすことも珍しくありません。物理的な隣人であっても、心理的な距離は大きいのです。

4) 地域コミュニティの「再生」は可能か?

こうした状況に対して、各地では新しい形のコミュニティづくりや、既存コミュニティの再構築に向けた取り組みが行われています。

ポイントは、「昔のように戻す」ことではなく、現代に合った“つながりのかたち”を模索することです。

① 多様な関わり方を認める

「毎回参加しなくてもいい」「自分にできることだけをする」など、柔軟な関与のあり方を設計することが重要です。

② コミュニティを“選べるもの”にする

物理的な地縁ではなく、「テーマ」や「関心」でつながる選択型のコミュニティ(例:子育て支援、シェア畑、リサイクル活動など)も価値を持ちます。

③ 外部とつなぐ

移住者や関係人口、NPO、大学など、地域外のプレイヤーと接続することで、内向きにならず、外の視点を取り入れることができます。

5) 事例:島根県雲南市のソーシャルチャレンジ

島根県雲南市では、地域住民が主体となって地域課題の解決に取り組む「地域自主組織」を全30地区で設立しています。これらの組織は、小学校区単位で編成され、自治会、消防団、PTA、老人クラブなど多様な団体で構成されています。活動拠点として「交流センター」を設置し、生涯学習、地域福祉、住民活動など幅広い分野で活動を展開しています。特徴的なのは、住民が自らの地域の計画を立て、福祉、防犯・防災、買い物支援、交通弱者対策、観光、特産品開発など、地域の特性を活かした多様な取り組みを行っている点です。また、行政は各総合センターに地域づくり担当職員を配置し、人的・財政的な支援を行うことで、住民主体のまちづくりをサポートしています。

<リンク>島根県雲南市のソーシャルチャレンジ

6) 大学生・若者にできること

「地域コミュニティ」と聞くと、自分とは無縁に感じるかもしれません。けれど、コミュニティは“地域に住む人すべての生活基盤”です。

大学生や若者の参加によって、コミュニティに新しい風が吹くことも多々あります。

- 地域のお祭りやイベントにスタッフとして関わる

- 空き家や公共空間の活用にプロジェクトチームとして参画する

- 地域の高齢者と共同で記録集や映像作品をつくる

- 子ども食堂や学習支援のボランティアに参加する

自分の得意なこと・学んでいることと地域のニーズが結びついたとき、“地域にとって必要とされる存在”として活動できるのです。

7)まとめ:地域コミュニティは“地域の血流”である

地域コミュニティは、制度や建物とは異なり、人と人の関係性によって育まれる“見えないインフラ”です。

その存在があるからこそ、災害時に助け合い、子育てや介護を支え、文化や誇りが受け継がれてきました。

しかし、その血流はいま、細りつつあります。だからこそ、「誰が担うか」ではなく、「どのように多様な人が関われるか」という発想の転換が求められています。

本章では、地域づくりの最も身近な出発点として、「地域コミュニティ」に光をあてました。

次章では、より制度化された共創の仕組み=地域プラットフォームについて詳しく見ていきます。

3:地域プラットフォームのつくり方― 多主体協働の実践デザイン ―

1) 地域プラットフォームとは何か?

「地域プラットフォーム」とは、行政・住民・企業・大学・NPOなど、地域の多様な主体が協力し、共通の目的に向かって行動するための“協働の仕組み”です。

これは単なる「会議体」ではなく、参加者が対等に話し合い、課題を共有し、それぞれの強みを活かして取り組む「共創の場」として機能します。例えば、子育て支援、観光振興、空き家対策、地域医療、教育など、テーマごとに異なる形でつくられることが多いです。

地域コミュニティが「日常的なつながりの基盤」であるとすれば、地域プラットフォームは「課題解決や価値創出のための実践的な連携装置」です。

2) なぜ今、地域プラットフォームが必要なのか?

現代の地域課題は、単一の組織や部門では解決できない「複雑で連動的な課題」がほとんどです。

たとえば:

- 空き家対策には、住民・不動産業者・行政・福祉が関わります

- 子どもの貧困対策には、学校・家庭・NPO・福祉・医療が関わります

- スタートアップ支援には、自治体・企業・大学・金融機関が関わります

このような課題を解決するには、多様な関係者が「縦割りを越えて」連携する場=プラットフォームが不可欠です。

また、自治体単独ではカバーできない「専門性」や「機動力」を民間が補完し、市民の実感やニーズを反映しやすくなる点も、プラットフォームの利点です。

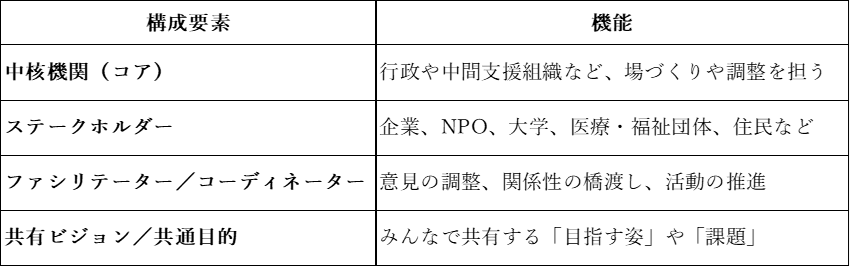

3) 地域プラットフォームの基本構造

地域プラットフォームは「チーム」や「組織」とは異なり、柔軟なネットワーク構造を持つのが特徴です。基本的には以下のような構成で成り立ちます。

重要なのは、「上下関係」ではなく「対等な関係性」を前提とすること。自治体が主導する場合も、指示命令型ではなく、あくまで「場の運営者」として機能することが求められます。

表1 地域プラットフォームの構成要素

4) 地域プラットフォームをつくる5つのステップ

では、どうすれば地域プラットフォームを立ち上げ、機能させていけるのでしょうか? 以下に、基本的な5ステップをご紹介します。

Step 1|目的とテーマを明確にする

「何のための協働なのか?」「誰のどんな課題を解決したいのか?」を明確にし、共有可能な“問い”や“目標”を設定します。

Step 2|関係者を“発掘”する

行政・住民・専門家・事業者など、テーマに関係する多様なプレイヤーを集めます。ここで重要なのは、既存の組織だけでなく“まだ見えていない人”も探すことです。

Step 3|対話の場を設計する

全員が安心して話せる「対等な関係性」を築くために、ワークショップ形式や円卓会議、グラフィックレコーディングなどの手法が有効です。

Step 4|小さな実践を起こす

話し合いだけで終わらせず、「やってみる」ことが大切です。小さなプロジェクトを起こし、共に成功体験を積むことで信頼が生まれます。

Step 5|継続・発展できる仕組みにする

協働が一過性で終わらないよう、情報発信・運営体制・資金確保・評価の仕組みなどを整えます。中間支援組織やコーディネーターの配置も効果的です。

5) ガバナンスのポイント:開かれた協働をどうつくるか

地域プラットフォームは、関わる主体が多いため、運営における「ガバナンス」が非常に重要です。ここで問われるのは、「誰が、どのように、意思決定し、関わるのか」という点です。

主なポイント:

- 参加の開かれ方:誰でも参加できるのか?どうやってメンバーを決めるのか?

- 意思決定の透明性:何をどう決めているのか?議事録は公開されているか?

- 責任の明確化:成果や失敗は誰が担うのか?分担は適切か?

- 納得感と対話:多数決ではなく、対話による合意形成が重視されます。

このように、プラットフォームは「単なる寄せ集め」ではなく、“正統性ある協働”を支える仕組みでなければなりません。

6) 事例:神奈川県横浜市「横浜未来機構」による共創の仕組み

横浜市では、産学公民の共創を推進する地域プラットフォーム「横浜未来機構」を中心に、持続可能な地域づくりを進めています。2021年に設立された同機構は、企業・大学・行政・市民が連携し、スタートアップ支援やSDGs推進などを展開。特に「YOXO FESTIVAL」や「未来実装プロジェクト」では、みなとみらい地区などを舞台に、未来社会の実証実験や新産業の創出が進行中です。横浜市はこの仕組みを通じて、共創の“場づくり”を実践しています。

7) まとめ:地域プラットフォームは“つながりのデザイン”

地域プラットフォームとは、単に人や組織を集めて“連携しましょう”と呼びかけるだけのものではありません。

それは、目的を共有し、関係性を育み、価値を共につくり出す“協働の仕組み”をデザインすることです。

そこでは、「自治体が主役」でも「市民だけで回す」ものでもなく、対等なプレイヤー同士が“ゆるやかに結び合うネットワーク”として機能することが大切です。

次章では、こうした地域プラットフォームがさらに進化し、自律的で持続可能な“地域エコシステム”へと発展していくプロセスについて見ていきましょう。

4:地域エコシステムとは?― 持続可能な“つながりの生態系”を育てる ―

1) 地域エコシステムとは何か?

「地域エコシステム」とは、地域内外の多様な主体がゆるやかにつながりながら、共に価値を生み出し続ける“生態系のような関係性のネットワーク”を指します。

従来の「地域連携」や「地域プラットフォーム」が、特定のテーマや課題に対する協働の場であるのに対し、エコシステムは、自律的かつ持続的に活動が育まれる“動的な仕組み”です。

重要なのは、「一人が主役」でも「一組織が運営者」でもないという点です。多様なプレイヤーが、それぞれの立場から関わり、結果として地域に新しい価値が循環する状態が、エコシステムの理想形です。

2) 地域プラットフォームとの違いと関係性

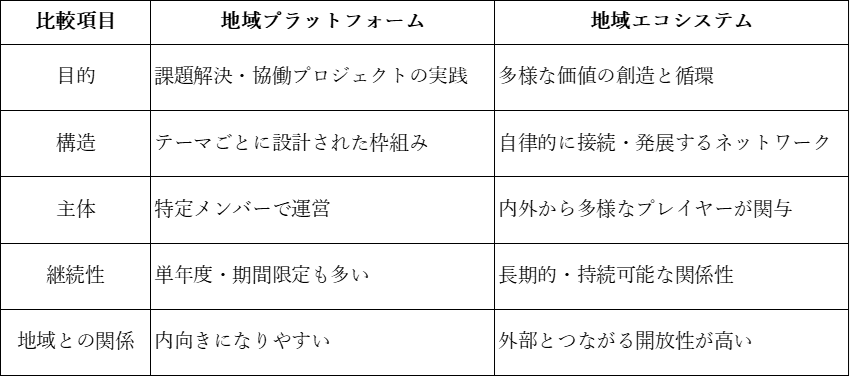

よく「地域プラットフォームとエコシステムはどう違うの?」と聞かれます。実際には、地域プラットフォームが進化・拡張してエコシステムへと育っていくという関係性にあります。

地域エコシステムの特徴は、「あらかじめ設計された仕組み」ではなく、「関係性が育つことで生まれるしくみ」であることです。

表2 地域プラットフォームと地域エコシステムの違い

3) 地域エコシステムに必要な5つの条件

地域エコシステムをつくるためには、単なるネットワーク構築や会議体の設置だけでは不十分です。ここでは、エコシステムに必要な5つの条件を紹介します。

(1)自律性

関わる主体が「言われたから動く」のではなく、自らの意思と目的を持って参加している状態。自律的な動きが重なって、地域全体が動き出します。

(2)信頼関係

関係者のあいだに、失敗を許し、協力できる「安心できるつながり」があること。小さな成功体験を重ねることで信頼が育ちます。

(3)接続性(ネットワーク)

他地域、他分野、外部プレイヤーとの横断的な接続があること。新しい視点やリソースが流入し、変化や進化を可能にします。

(4)資源の循環

人材・情報・お金・アイデアが地域内外を行き来しながら再利用される構造。たとえば、学生→起業→雇用→次の担い手育成、のような循環が生まれます。

(5)文化と価値観の共有

「私たちはどうありたいのか?」という共通ビジョンや価値観を共有できる文化的基盤。この文化があると、新しい参加者も入りやすくなります。

4) エコシステムを育てるプロセス:どう始め、どう育てる?

地域エコシステムは、最初から完成形でつくられるものではありません。むしろ、**小さな共創や対話の積み重ねの先に、結果として生まれる“関係性の質”**と言えます。

以下のような段階で育っていくと考えるとよいでしょう:

ステップ1|共通の問いをもつ(種まき)

「この地域の未来をどうしたいか?」という共通の関心から、対話が始まります。

ステップ2|小さな協働を試す(芽が出る)

行政+住民+企業で、小さなプロジェクトを動かしてみる。たとえば、地域マルシェや子ども食堂、空き家改修など。

ステップ3|つながりを育てる(枝葉が伸びる)

プロジェクト同士や人材が交差しはじめる。「あの人とあの人をつなげてみよう」「前の成功例を活かそう」という流れが生まれます。

ステップ4|循環と学びが起こる(森になる)

活動が成果を生み、人材や資源が循環し、外部との連携も進むようになると、自走するエコシステムが見えてきます。

5) 事例:徳島県神山町 「ワーク・イン・レジデンス」からの起業家の集積

徳島県神山町では、光ファイバー網の整備を契機に、サテライトオフィスの誘致や移住促進を進め、「ワーク・イン・神山」プロジェクトを展開。これが多様な人材や企業が集まる地域プラットフォームとなりました。その後、IT企業に加え、アーティストや起業家なども集積し、空き家を活用したシェアオフィスや住居、地域住民との交流が活発化。新しい働き方・暮らし方を志向する人々が集まり、地域資源を生かしたビジネスが次々と誕生するエコシステムへと発展しています。

<リンク>総務省ICTふるさと元気事業「神山ワーク・イン・レジデンス」

6) エコシステム型地域づくりにおける自治体の役割

地域エコシステムのなかで、自治体は「主役」ではなく、「土壌を整える役割」を担います。具体的には:

- 中間支援人材(コーディネーターなど)の配置

- 条例や制度による支援の設計(例:共創条例、市民主役条例)

- 成果を可視化し、外部とつなぐ仕組みづくり

- 多様な関係者が出会える場の提供(ラウンドテーブル、オープンカフェ等)

自治体がすべきなのは、「まとめること」ではなく、「つながりを支えること」です。

7)まとめ:地域エコシステムとは、関係性が“生きている”状態

地域エコシステムとは、行政が管理するシステムではなく、地域のなかに自然と生まれ、育っていく関係性の総体です。

- 一つの成功例に依存せず

- 一つの組織に任せすぎず

- 一人のリーダーに頼りすぎない

そんな、多様で、しなやかで、自律的なつながりの中で、人が動き、アイデアが流れ、価値が生まれていくこと。それこそが、持続可能な地域の姿だといえるでしょう。

次章では、こうしたエコシステムのなかで、自治体がどうガバナンスを再構築するかに焦点をあてていきます。

5:自治体と地域ガバナンスの再設計― 共創のための制度と正統性 ―

1) なぜ「自治体の再設計」が必要なのか?

地域づくりの主役は、もはや「行政だけ」ではありません。住民、企業、大学、NPO、移住者、学生など、多様なプレイヤーが地域の未来に関わる時代が来ています。

しかし、その一方で、自治体の制度や組織は今なお「トップダウン」「縦割り」「年度単位」の論理で動いています。このギャップを埋めるためには、自治体自身のガバナンスを“共創型”に再設計することが求められています。

2) 従来型ガバナンスの限界と課題

日本の自治体が長年採用してきたガバナンスモデルは、次のような特徴を持っていました。

- トップダウン型:市長・町長を頂点とする指示命令型の構造

- 部門別の縦割り:政策領域ごとに組織や予算が分断されている

- 制度主義・成果主義:補助金や事業の成果で評価される

- 行政主導の“説明責任型”対話:住民の意見は“聞く場”として設けられるが、意思決定の主権は行政にある

このようなガバナンスモデルでは、複雑な課題に対して「多様な主体の連携」や「関係性の構築」を支えることが困難になります。

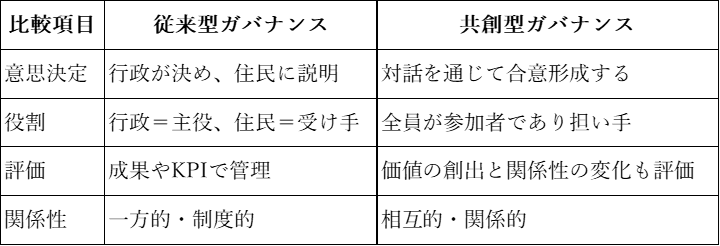

3) 共創型ガバナンスとは何か?

共創型ガバナンスとは、自治体が市民や多様な主体と共に意思決定や価値創出を行うしくみです。「説明」ではなく「共に考える」「共に動く」ことを重視します。

このような発想転換は、「行政は万能ではない」という前提に立つことから始まります。

表3 従来型ガバナンスと共創型ガバナンス

4) ガバナンスの「正統性」をどう担保するか?

共創型の地域づくりでは、「誰が決めてよいのか?」「その決定は正当か?」というガバナンスの正統性(legitimacy)が極めて重要です。ここでは、以下の4つの視点から説明します。

(1)制度的正統性

法令、条例、行政文書などに基づいて設置された組織や意思決定プロセスの正当性。

例:市民協働推進条例、参加型予算制度など。

(2)代表性の正統性

多様な住民や当事者の意見が正しく反映されているか。年齢・性別・立場などのバランスが重要です。

例:公募委員の導入、若者委員枠の設置など。

(3)手続的正統性

意思決定までの過程が透明で公正であるか。参加機会の公平性、情報公開、対話の質が問われます。

例:ワークショップ、公聴会、オープンなプロセス設計。

(4)文化的正統性

その取り組みが、地域住民の価値観や文化に合っているか。いくら制度が整っていても、「しっくりこない」と参加は進みません。

例:地元の習慣、言葉、合意の慣習に配慮すること。

この4つの正統性が重なり合うことで、共創ガバナンスは地域に「納得感」をもたらすことができます。

5) 実践例:静岡県磐田市「みんなが主役のまちづくり条例」による協働の推進

静岡県磐田市では、2013年に「みんなが主役のまちづくり条例」を施行し、市民・事業者・行政が対等な立場で地域づくりに参画できる仕組みを整えました。この条例は、単に市民参加を促すものではなく、まちづくりに関わるすべての人が“主役”であることを明記している点が特徴です。市は、市民提案制度や地域づくり会議の設置、中間支援組織の活用を通じて、現場からの声を反映しやすい環境を整備。行政職員自身も地域との対話や伴走に力を入れており、「決める」から「一緒に考える」への転換を実現しています。条例が理念にとどまらず、日常的なガバナンス実践に根づいている好例です。

<リンク>磐田市みんなが主役のまちづくりとは

6) 自治体ができる“再設計”のアクション

では、実際に自治体が共創型ガバナンスに転換するには、どのようなことから始めればよいのでしょうか?以下に、具体的なアクションを紹介します。

(1)条例・制度の整備

共創に関する基本条例や、市民参加に関する制度を整備し、組織の文化と行動原理をアップデートする。

(2)対話の場の設計

政策や地域課題ごとに、オープンなワークショップやラウンドテーブル形式の会議を実施し、市民の声を政策へ反映。

(3)中間支援人材の育成と配置

職員のなかから、調整・コーディネートが得意な人材を発掘し、育てる。必要に応じて外部のNPOや大学と連携。

(4)成果だけでなく「関係性の変化」を評価

短期的なKPIだけではなく、住民の巻き込まれ度やつながりの質、プロセスの学びを評価対象とする。

(5)住民・企業・大学との“ゆるやかな連携”を制度化

「共創プロジェクト登録制度」や「パートナー認定」などを導入し、小さな活動でも行政との連携のきっかけをつくる。

7)まとめ:自治体は“土壌を耕す存在”へ

共創の時代において、自治体がめざすべきは、指揮官ではなく、つながりの土壌を耕す支援者の姿です。

- 住民が対話しやすい「場」をつくり

- 多様な意見を受け入れる「仕組み」を整え

- 継続的な関係性を支える「制度」と「文化」を育む

そのためのカギが、「ガバナンスの再設計」なのです。

次章では、こうした制度や文化が、どのように地域タイプ別(都市型・農村型・中間型)で展開されているのかを見ていきます。

6:地域のタイプ別実践モデルと未来の地域づくり― 多様な地域に応じた共創とエコシステムの可能性 ―

1) すべての地域に「同じ戦略」は通用しない

地域づくりや共創のアプローチにおいて、最も大切な前提があります。

それは、「すべての地域が同じ方法でうまくいくわけではない」ということです。

地域には、人口規模、社会構造、産業構成、文化、歴史、地理的条件など、多種多様な背景があります。

つまり、地域の文脈に応じたアプローチが必要であり、「地域のタイプ別」に応じた実践モデルの理解が不可欠です。

2) 地域の3タイプ:都市型・中間型・農村型

地域を分類する方法はいくつかありますが、本章では次の3タイプに大別して解説します。

それぞれのタイプには、異なる「共創の土壌」があり、適した戦略も異なります。

3) タイプ別:地域づくり・共創の実践モデル

(1)都市型:分断をつなぐプラットフォーム型モデル

都市は人も情報も集まりやすい一方で、つながりが希薄で、孤立しやすいという課題があります。

そのため、都市型では「対話と出会いの場の再設計」と「多様性をつなぐプラットフォーム」の構築がカギになります。

事例|福岡市「共創によるまちづくり」

- スタートアップ支援、スマートシティ、子育て支援など多様なテーマで官民共創

- 市民・企業・大学と行政が連携する共創条例と制度整備

- 「共創ラボ」や「ミートアップ」による“つながる場”の継続運営

→ 都市型では「テーマベースの共創」と「行政の触媒化」が有効です。

(2)中間型:拠点形成と中間支援の融合モデル

中間型地域(中小都市・中山間地域など)では、都市機能も農村資源もある一方で、中心市街地の衰退や活動の偏在が見られます。

ここでは「地域拠点をハブにする共創」と「中間支援組織の育成」が重要です。

事例|長野県塩尻市「スナバと図書館拠点の共創」

- 図書館を中心に多世代・多職種が集まる「実験的共創空間」を創出

- 行政と市民が協働する「スナバ運営協議会」を組成

- 地域課題(空き家、子育て、教育)を“共に試してみる”風土が根づく

→ 中間型では「小さな実践の可視化と拠点化」「行政と市民の協働設計」が推進力になります。

(3)農村型:関係人口とローカルエコシステム型モデル

農村型地域は、人口減少や産業衰退といった構造的課題に直面しています。

そのなかで注目されるのが「関係人口の創出」と「地域資源を活かした循環型のエコシステムづくり」です。

事例|北海道下川町「環境未来都市構想」

- 森林資源を核とした自立型のエネルギー・産業モデルを構築

- 若者移住者・起業者を巻き込むローカルベンチャー育成

- 共創型の中間支援組織(タウンプロモーション推進室)による支援体制

→ 農村型では「地域資源に基づいた産業と暮らしの循環」と「外部との開放的連携」が重要です。

4) 未来の地域づくりに向けて:3つの視点

持続可能な地域づくりには、各タイプの特性に加え、未来に向けた視点のアップデートが求められます。以下の3つの視点は、今後すべての地域に共通して必要となる要素です。

(1)越境的なつながり:地域の外とどうつながるか?

- 関係人口やデジタルワーカー、Uターン人材との協働

- 複数地域にまたがる共創ネットワーク(例:広域連携、オンライン自治体連携)

(2)世代と領域を超えた共創:セクターを混ぜる設計

- 子ども×高齢者、農業×観光、教育×ビジネスなど、越境的なプロジェクト設計

- 異なる立場の人が一緒に考え、価値をつくる「共創文化の育成」

(3)地域エコシステムの可視化と育成

- 断片的なプロジェクトではなく、“関係性そのもの”を育てる視点

- 活動や成果の見える化→共有→循環→発展へとつながる仕組みをつくる

5) 学生・若者が関わる未来の地域

未来の地域づくりにおいて、学生や若者の関与は不可欠です。

「地域に住んでいなくても参加できる」「短期でも関わりが持てる」「得意なスキルを生かせる」ような関係性をどう築くかがカギになります。

たとえば:

- 大学のゼミやサークルと地域課題を結びつけるPBL型教育

- 短期のフィールドワークや地域インターンシップ

- 地域住民と共に行うリサーチ、ドキュメンタリー制作、企画開発

- 移住・定住前提ではない「関係人口のプレイヤー」としての位置づけ

こうした新しい関係性は、まさに「地域エコシステムの担い手」として重要な存在になります。

7)まとめ:地域の未来は「共創のかたちの多様性」にかかっている

本章では、地域のタイプ別に共創モデルを整理しました。

- 都市型:テーマ別の多様性とスピードを活かす戦略

- 中間型:拠点と人の循環をデザインする戦略

- 農村型:資源と関係性をつなぐ開放的戦略

いずれの地域も、「正解」は一つではありません。

それぞれの土地・人・文化に合った“地域なりの共創のかたち”を見つけていくことが、未来の地域づくりには不可欠です。

そしてその共創は、制度や仕組みの話だけではなく、日々の対話、関係性、チャレンジを応援し合う文化のなかで育まれていくものなのです。

おわりにーこれからの地域づくりに求められる学びと行動―

― 自分ごととしての「共創」へ ―

これまで見てきたように、地域づくりはもはや行政だけの仕事ではありません。地域に住む人々、関わる人々が、それぞれの立場や役割から関わり合い、共に価値を生み出していく「共創型ガバナンス」が主流になりつつあります。

そのためには、私たち一人ひとりが「まちをよくすること」を“自分ごと”として捉える視点と行動が求められます。

地域の未来を形づくるには、3つの基本姿勢が大切です。

① 聞く力:他者の声に耳を傾ける

地域には多様な価値観や立場があります。誰かの正解が、別の人にとっては違和感かもしれません。だからこそ、まずは他者の声に耳を傾けることが出発点です。対話によって、見えなかったニーズや課題が浮かび上がります。

② 試す力:小さく動いてみる

共創は話し合いだけでは成立しません。地域マルシェ、子ども食堂、空き家活用、イベント運営――小さな一歩が、地域を動かす原動力になります。“やってみる”ことで初めて見えるものがあるのです。

③ つなげる力:人・組織・想いをつなぐ

地域課題を解決するのは、万能な一人ではなく、異なる得意分野を持った複数の人たちの協働です。学生と高齢者、企業と住民、行政とNPOなど、境界を越えて人と人をつなぐ役割こそ、これからの時代に重要になります。

終わりに

地域づくりは、特別な人だけの仕事ではありません。むしろ、「ちょっと気になる」「関わってみたい」と思ったその瞬間から、あなたもすでに地域の一員です。

学びながら、動きながら、つながりながら――

変化の時代を、共にしなやかに歩んでいきましょう。

<参考文献>

飯盛義徳編(2021)『場づくりから始める地域づくり』学芸出版

国領二郎(2011)『創発経営のプラットフォーム―協働の情報基盤づくり』日本経済新聞出版

小地沢将之(2024)『都市・まちづくりのためのコミュニティ入門』学芸出版社

坂倉杏介、醍醐孝典、石井大一朗(2020)『コミュニティマネジメント』中央経済社

山崎亮(2012)『コミュニティデザインの時代』中央公論新社