はじめに

スマートフォンやパソコンは現在の私たちの暮らしには欠かせないものとなっている。その基盤となる「デジタル技術」は、いかにして誕生し、発展してきたのか?第1章は、0と1で情報を表す理論的基盤を起点に、電子計算機がどのように出現し現在のデジタル社会の土台を形成したかを、その理論的基盤と技術の進化をたどる。この技術進化を「組合せ的進化[1]」[i]として見ると、個別に発達した計算・記憶・入出力の要素が再利用しやすい形で体系化され、新しい組合せ探索(改良と派生)を加速する舞台が順次拡張されたと理解できる。

もともと、コンピュータの開発は軍事的要請から始まった。軍事・宇宙分野の研究投資と大学(MIT 等)への資金配分はタイムシェアリングやインターネット、AI など基盤的ブレークスルーを生み出し、後に民生へ波及する技術の上流を整備した。ARPA[2](現 DARPA[3])が推進したネットワークやタイムシェアリング[4]、AI 研究などの技術は軍事的堅牢性を目的にしつつ社会的利用へ転化し、新たな再組合せを誘発した。

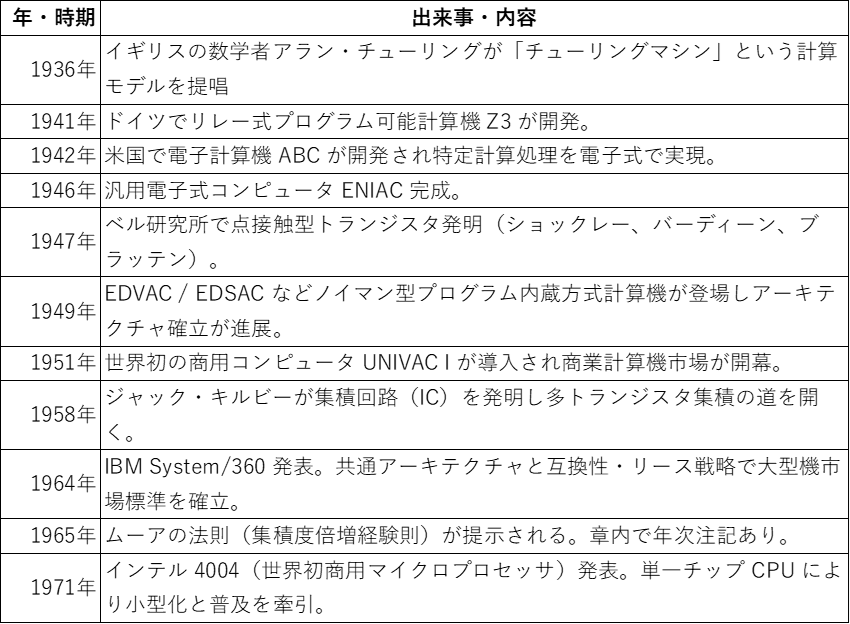

ベストセラーとなった大型コンピュータであるIBM System/360 の共通アーキテクチャでは、互換性と多様なモデル選択肢は普及を加速し、メインフレームという汎用的インフラ像を確立した。 さらに IBM はソフトウェア開発者支援やリース方式を組み合わせ、ハード・ソフト・サービスを束ねたエコシステムを形成し利用拡大を自己強化するループを構築した。 (表1-1参照)

表1-1 コンピュータ開発の系譜

出典:各種資料より著者作成

1. デジタル式コンピュータの誕生

1.1 コンピュータはどのようにデジタルを組み込んでいったのか

現在のスマートフォンやパソコンに至るデジタル技術の源泉はどこだろうか。まずは、17世紀のドイツの哲学者ライプニッツ[5]は二進法を確立し、計算機の基礎理論を形成したことから始まる。19世紀には、イギリスのチャールズ・バベッジ[6]が解析機関を構想し、初期のコンピュータの概念を提唱した。彼の構想を支えたエイダ・ラブレス[7]は、バベッジの解析機関に基づいて世界初のアルゴリズムを考案し、プログラミングの先駆者となったと言われている[ii]。これらの発明は後のコンピュータ技術の発展に大きな影響を与えた。

元々、コンピュータには、アナログ(機械)式コンピュータとデジタル(電子)式コンピュータがあった。アナログ式コンピュータは、電圧や回転角度などの連続的な物理量を使って計算を行う機械式の装置である。微分方程式などの特定の計算を高速に処理できるが、精度や汎用性には限界がある。一方のデジタル式コンピュータは、情報を0と1という二進数で表現し、データの処理や記憶、計算を行う装置である。現在のコンピュータは、計算や情報処理を超えて、様々な分野で活用されている。

イギリスの数学者アラン・チューリング[8]は、第二次世界大戦中にドイツ軍の暗号「エニグマ」を解読したことで有名あるが、現代のコンピュータサイエンスにおいて極めて重要な役割を果たした人物であり、現代コンピュータの父と言われている。彼は1936年に「チューリングマシン」と呼ばれる理論的な計算モデルを提唱した。このマシンは、長いテープと読み書きヘッドを用い、任意の計算を行うことができるとされている[iii]。この概念は、コンピュータがあらゆるアルゴリズムを実行できる理論的基盤となり、プログラム内蔵式の電子式コンピュータの誕生につながった[iv]。

アラン・チューリングのもう一つの重要な業績は、機械は思考できるかという問いに挑み、1950年に「チューリング・テスト」を提案したことがあげられる。これは人間と区別できない対話ができれば機械は知能を持つとする基準で、現代の人工知能(AI)研究の出発点となった[v]。というように、チューリングがいなければ現在のコンピュータはなかったと言っても過言ではない。

20世紀に入り、計算機技術は電子制御へと進化する。米国ベル研究所の研究員だったジョージ・ロバート・スティビッツは、1937年にリレー[9]を用いた電子計算機「モデルK」を開発し、デジタル計算機技術の基礎を築いた。また、スティビッツはブール論理[10]を計算機に適用し、現代コンピュータの論理回路設計に貢献した[vi]。さらに、ドイツの技術者コンラート・ツーゼ[11]は、1941年にプログラミング可能な自動計算機「Z3」を開発し、現代的なコンピュータの原型を作り上げた。これにより、機械が自動的に計算を行う基盤が確立された。

このように1930年代以降、様々なタイプの計算機が出現していった。このような状況に対し、1940年にマサチューセッツ工科大学(MIT)の数学者であるノーバート・ウィーナー[12]は、自動計算機(自律的に計算を行う機械)のあるべき姿として、①デジタルであること、②電子管(真空管)回路の採用、③2進法の採用、④できるだけ(人の介在しない)自動的に計算を行う機構の開発、⑤データの記憶の必要性の5項目を提示した(これを「ウィーナーの勧告」という)[vii]。

ノーバート・ウィーナーは、1948年に『サイバネティクス』というコンセプトを発表した[viii]。彼はギリシャ語の「舵を取る、航行する」といった意味のCybernan(キュベルナン)という言葉からこの言葉を生み出した。これは、生物や機械が情報をやり取りしながら動く仕組みを解き明かし、コンピュータの発展に大きな影響を与えた。特に「フィードバック」や「制御」の考え方は、自動制御装置や人工知能の基礎となった[ix]。「サイバネティクス」のコンセプトは後に大きな影響を与え、「サイバースペース」、「サイバーセキュリティ」や「サイボーグ」などの語源となっている[x]。

現代のデジタルコンピュータは、様々な過程を経て進化しているが、改めてコンピュータとは何なのか。川添の定義を借りれば、コンピュータの定義として、「1)数字で表された情報を扱う「デジタル機器」、2)電子機器であり、電気の操作で計算をすること、3)プログラムによってさまざまな計算ができることが理解できるようになっている[xi]」という点が挙げられる[13]。

このように、デジタル式コンピュータの黎明期には、様々な技術的挑戦と革新が積み重ねられてきた。バベッジやチューリング、スティビッツらによる理論的・実用的な進展を経て、現代のデジタルコンピュータは私たちの社会を支える不可欠な存在となっているのである。

1.2デジタルコンピュータENIACの開発とその背景

デジタルコンピュータの嚆矢としてアタナソフ&ベリー・コンピュータ(ABC)がある。同機は1942年にアイオワ州立大学の電気工学者のジョン・アタナソフと院生のクリフォード・ベリーが開発した電子デジタル計算機であった。真空管を使用し、世界初の電子コンピュータの一つとされ、現代コンピュータの基礎となった[xii]。

世界初の実用化された電子式汎用コンピュータとして「ENIAC:Electronic Numerical Integrator and Computer(エニアック)」が挙げられる[xiii]。ENIACは、ペンシルバニア大学ムーア校で1945年に、技術者ジョン・プレスパー・エッカートと理論家ジョン・モークリーによって開発された。ENIACは、第二次世界大戦中に軍事目的で開発された。戦場では敵弾道ミサイルに対する効果的な防御策が急務であり、そのために膨大な弾道計算が必要とされた。

ENIACは、約18,000本の真空管、1,500個のリレー、7万個の抵抗器、1万個のコンデンサを使用して構築されており、部屋一つを占有する巨大な機械であった。電子回路を用いることで、従来の機械式計算機をはるかに超える計算速度を実現した。このコンピュータは、手作業では数週間かかる複雑な計算を、わずか数時間で処理できた。その性能は、当時としては驚異的であり、電子計算機技術の新たな時代を切り開いた[xiv]。また、ENIACは配線やスイッチの組み合わせを変更することで、異なる計算を実行できる汎用性を持っていた。これは、従来の専用計算機にはない革新的な特徴であり、様々な科学的・軍事的問題の解決に貢献することが可能となった。

ENIACの開発過程では、多くの技術的課題が存在した。その一つが、真空管の大量使用による熱問題と故障リスクであった。真空管は高温になると故障しやすく、機械全体の安定稼働を妨げた。エッカートとモークリーは、冷却装置の改良や回路設計の最適化を通じてこの問題を克服した。また、プログラムを手動で設定する必要があり、操作が複雑であった点も課題であった。

ENIACの成功は、電子計算機技術の進化において重要な節目となった。この機械は、科学技術、軍事、産業といった様々な分野で革命的な変化をもたらし、現代社会の情報化を支える基盤を築いた。ENIACの登場により、計算作業の効率が飛躍的に向上し、企業や政府はより高度なデータ分析や意思決定を行うことが可能になった。ENIACの技術的遺産は、現代のデジタルコンピュータにも受け継がれており、現在の情報技術社会を形作る礎となった。

1.3ノイマン型コンピュータの誕生と初期コンピュータの進化

初期のコンピュータは真空管を用いた巨大な電子計算機であったENIACのような初期の電子計算機が主流であり、計算手順を物理的に設定する必要があった。配線の変更やスイッチ操作を通じてプログラムを実行するこの方式は、非効率的であり、柔軟性に欠けていた。この課題に対し、ジョン・フォン・ノイマン[14]は画期的な解決策を提案する。ハンガリー出身の数学者ジョン・フォン・ノイマンは、ENIAC開発最中の1945年に、次のコンピュータのコンセプトEDVAC(Electronic Discrete Variable Automatic Computer)の初期設計報告書」をまとめた。それが、プログラムをデータと同じ記憶装置に格納する「プログラム内蔵方式」である。この方式により、コンピュータは記憶装置内のプログラムを読み取って実行できるようになり、プログラムの変更や実行が格段に容易になった。同時にこの設計では、命令もデータも2進数で記述され、同じ記憶装置(メモリ)に格納されるとした。この設計により、計算能力の向上と同時に、汎用性と柔軟性が飛躍的に高まった[15]。

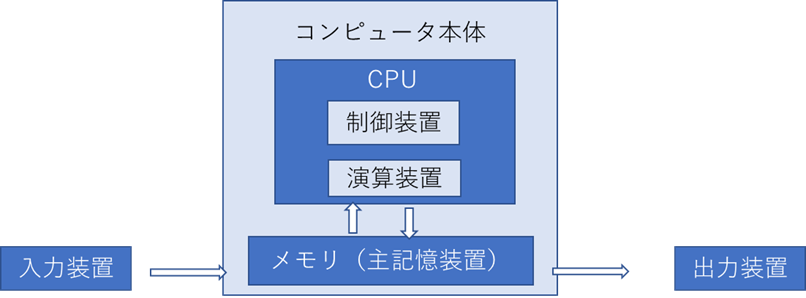

彼が提唱した「フォン・ノイマン・アーキテクチャ」は、プログラム内蔵方式とも呼ばれ、コンピュータの設計思想を根本から変え、現在のコンピュータの基本構造となっている。(図1-1参照)

図 1-1 ノイマン型コンピュータ(EDVAC)の基本構造

出典:著者作成

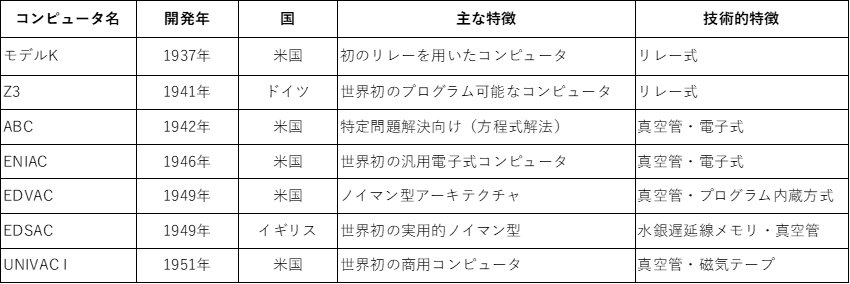

しかし、米国でのEDVACの完成には時間がかかり、1949年にイギリスのケンブリッジ大学で世界初の実用型ノイマン型コンピュータであるEDSAC(Electronic Delay Storage Automatic Calculator)が先行して開発された。フォン・ノイマンのアイデアは世界中の研究者たちに広まり、コンピュータ設計の新しい標準となっていった。この方式は、プログラムを自由に書き換える能力をコンピュータに与え、科学計算や産業応用、果ては家庭での利用まで、幅広い分野への適用を可能にした。また、プログラム内蔵方式は、後にトランジスタや集積回路(IC)と組み合わせることで、より小型で高性能なコンピュータを実現する礎となった。(表1-2参照)

このノイマン型コンピュータの登場は、単なる技術的進化にとどまらず、情報技術革命を支える基盤となった。この革新は、計算機を「単なる計算装置」から「柔軟な思考のツール」へと進化させた。

表1-2 初期コンピュータ群の特徴

出典:各種資料より著者作成

2. 軍事技術から民生技術への転換

2.1 MITのコンピュータ研究とデジタル革命への貢献

第二次世界大戦を通して、軍事技術の研究開発は技術革新の原動力となり、戦時下における弾道ミサイルの軌道計算や暗号解読、通信ネットワーク構築など、様々な分野で技術的ブレークスルーをもたらした。それら技術の開発拠点として多くの人材を輩出したのがMITである。ヴァネヴァー・ブッシュ[16]は、MITの教授として1927年にアナログ型の機械式コンピュータ「微分解析機」を開発し、数学や工学分野に貢献した。また、ヴァネヴァー・ブッシュ1945年に「われわれが考えるように(As We May Think)」というエッセーを発表した。この中で、ブッシュは「メメックス(Memex)」という装置のアイデアを公表した。これで人間の連想的思考に近い形で情報を記録・検索・共有できる未来像を描いた。そのコンセプトは、後にティム・バーナーズ=リーによりHTML(HyperText Markup Language)というウェブ技術として具現化された(第6章1節参照)。

1939年からはブッシュはルーズベルト大統領の科学顧問を務め、マンハッタン計画などの戦時科学政策を主導した。ブッシュが1945年に提出した報告書『Science, The Endless Frontier(科学、果てしなきフロンティア)』は、米国の科学技術政策に大きな影響を与えた。この報告書は、科学技術が国の繁栄に不可欠であることを示し、政府による科学技術支援の強化を提言し、1950年の米国国立科学財団(National Science Foundation:NSF)の設立に結びついた。彼は科学技術を国家戦略に組み込む重要性を説き、連邦政府の研究資金を効率的に分配する仕組みを構築した。ブッシュの貢献により、MITは軍との連携関係を強固にし、その結果、MITは戦後の科学技術開発の中心地として、数々のコンピュータ開発プロジェクトを本格化させた[xv]。

第二次世界大戦後、米国の軍事科学技術研究が強力に推進されたのは2回ある。1回目は1949年のソ連の原爆開発、2回目は1957年のソ連による人工衛星スプートニックの打ち上げ成功により脅威を受けた時である[17]。第二次大戦後、当初は航空機の飛行シミュレーション支援のために設計されたコンピュータのホイールウィンド(Whirlwind)は、世界初級の本格的リアルタイム汎用デジタル計算機であった。ここで実用化された磁気コアメモリは以後の標準部品となり、1949年に防空システムSAGE(Semi-Automatic Ground Environment、半自動式防空警戒管制組織)[18]の巨大防空計算機などに受け継がれていった。SAGEプログラムを推進するために1951年に空軍が出資しMITの軍学連携の拠点であるリンカーン研究所が設立された。ここではレーダー情報を統合して航空機の動きをリアルタイムで監視するシステムを構築した。1963年にはシステムが完成し、SAGEは巨大なコンピュータと通信ネットワークを用いて防衛司令センターを支援し、当時の最先端技術を結集した成果であった。SAGEによりコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、通信への実装化が進んでいった[xvi]。そこで開発された技術成果により、IBMは大型コンピュータ(AN/FSQ-7)の製造、アメリカン航空の航空座席予約システムの開発など、大きな恩恵を受けた。

MITの技術革新は、地域産業の発展にも寄与した。リンカーン研究所の研究員であったケン・オルセンは、ホイールウィンドやSAGEの研究で得た知見を活かしてDEC[19]を創業し、ミニコンピュータ「PDP(Programmed Data Processor」シリーズ」を開発した[xvii]。PDPシリーズは、大型メインフレームよりも小型で低価格なコンピュータとして、研究機関や大学、企業で広く導入され、ユーザーのすそ野を広げた[20]。後にDECのミニコンピュータはタイムシェアリングシステム[21]を普及させ、コンピュータの利用効率を向上させた。また、MITやDECを中心としたイノベーションは、ボストン周辺にテクノロジー企業を集積させ、「ルート128回廊」と呼ばれる米国初のハイテククラスターを形成した[xviii]。

1960年代には、軍(ARPA)などからの資金を得てMITが主導する「プロジェクトMAC(Multiple Access Computer)[22]」が開始された。このプロジェクトは、コンピュータのマルチユーザー機能とリソース共有を目的とし、人工知能(AI)研究にも大きく貢献した。AI研究の第一人者のロバート・ファノやマーヴィン・ミンスキーなどが参加し、MITはAIやインターフェース技術の開発拠点となった。

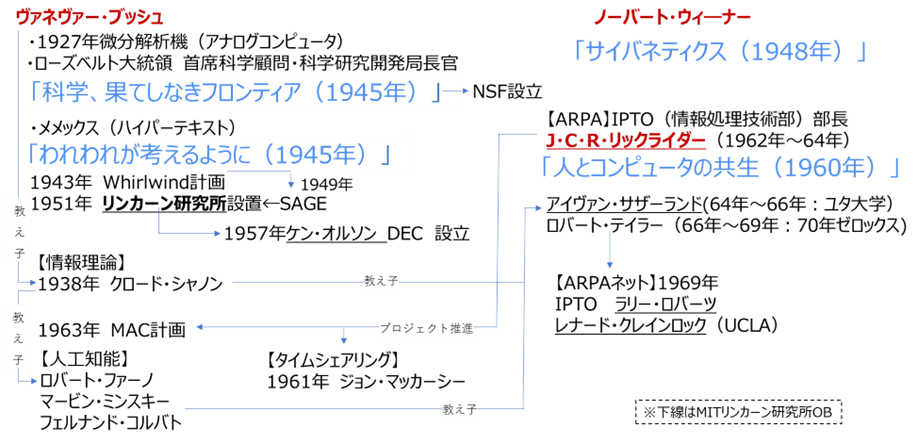

MITにおいて、後のコンピュータの設計思想に大きな影響を与えた先見者(ビジョナリー)として、先述した、ノーバート・ウィーナー、ヴァネヴァー・ブッシュの他にJ.C.R.リックライダー[23]が挙げられる。リックライダーは、もともとMITの音響心理学の准教授であったが、コンピュータに関心を持つようになり、SAGEに関与していった。彼は1962年にARPA(現DARPA)の情報処理技術部(IPTO:Information Processing Techniques Office)の初代部長となり、タイムシェアリング、ネットワーク、GUI(Graphical User Interface)などの研究を支援し、インターネットやパーソナルコンピュータの基礎を築く動きを主導した[xix]。また、彼は1968年に再びMITに戻り、Project MACのディレクターを務めタイムシェアリングの開発を支援した。1960年に彼は、人間とコンピュータが互いに得意な能力を活かして協力し合う「人とコンピュータの共生」を提唱し、対話型コンピューティングやインタラクティブなどコンピュータと人がかかわるシステム開発の方向性を示した[xx]。(図1-2参照)

このようにMITは、軍事資金による研究開発を通じて、コンピュータ技術の進化において重要な役割を果たした。軍事研究を通じて得られた技術的ブレークスルーは、リアルタイム処理、ネットワーク技術、AIの発展を支え、商業分野にも広がっていった。これにより、デジタル革命の基盤が築かれた。MITの貢献は学術、産業、経済を結びつけるモデルとして現代にも影響を与え続けている。

図1-2 MITのコンピュータ開発の系譜

出典:各種資料より著者作成

2.2 軍事技術の民生市場への技術転用

1957年のソ連の人工衛星「スプートニック号」の打ち上げ成功は米国を恐怖に陥れ、その結果1958年に米国国防総省高等研究計画局(ARPA、現DARPA)が設立された。ARPAは、研究資金をコンピューティングおよびネットワーク技術やタイムシェリング、人工知能などの研究の補助にもまわし、後のコンピュータの発展に大きな貢献をした[xxi]。(第6章1節参照)

ARPAの支援が生んだもう一つの潮流として、SRI(Stanford Research Institute、スタンフォード研究所)のダグラス・エンゲルバート[24]が主導したNLS(oN-Line System)がある。彼は、コンピュータが単なる計算機ではなく、「知識労働者」を支援し人間の知的活動を増強(Augmentation)するとし、ウィンドウ表示、マウス、ハイパーテキスト、アウトライン編集、共同編集/遠隔操作を統合的に実装した。彼の開発は対話型コンピューティングの到達点を示し、後のGUIやネットワーク協調作業の方向性を決定づけた。

その他に、フライトシミュレーターは、もともと軍事訓練用に開発されたが、その後、民間航空会社のパイロット訓練にも利用され、航空安全の向上に寄与している。これらの技術の民生転用は、軍事研究が社会全体の利便性を高めた好例である。

米国航空宇宙局(NASA)が主導した宇宙開発計画も、コンピュータ技術の発展に大きな影響を与えた。アポロ計画では、宇宙船のナビゲーションや制御のためにリアルタイム計算が必要とされたため、小型で高性能なコンピュータが開発された。この技術は、民生市場においてもマイクロプロセッサや集積回路の発展を加速させ、パソコンやスマートフォンなどのデバイスの汎用技術となった。

軍事技術が民間市場に適用されることで、企業や産業界に技術革新の波が広がった。特に、半導体技術や電子工学の分野では、軍事研究の成果が基礎技術として活用され、新たな製品開発を促進した。例えば、フェアチャイルド・セミコンダクタ(Fairchild Semiconductor) が開発した誘導ミサイル用集積回路の軍による購買は半導体という新たな産業の立ち上げに貢献した[25]。冷戦期、米国では軍事資金を基にした技術開発が積極的に進められ、その成果が民生市場に転用されることで、社会と産業に大きな変革をもたらした。軍事技術が商業化を通じて幅広い産業に波及することで、技術革新が新たな経済的価値を生み出していった。

3.大型コンピュータの産業化

3.1 UNIVAC Iの開発と商用コンピュータ市場の誕生

ENIACを開発したエッカートとモークリーは、ペンシルバニア大学と特許問題で対立すると大学を退職し、コンピュータの商業化を目指し世界最初のコンピュータ会社であるエッカート=モークリー・コンピュータ社を設立した。1951年、同社(後にレミントンランド社に買収される)によって世界初の商業用コンピュータUNIVAC(UNIVersal Automatic Computer) Iが開発された。これは軍事や研究機関に限定されていたコンピュータ技術を民間市場へと広げ、商業用コンピュータ市場の幕開けを告げるものとなった。

UNIVAC Iは、ENIACの技術を基に改良され、真空管による電子回路と磁気テープを使用したデータストレージ機能を備えていた。これにより、従来のパンチカード方式と比べてデータ処理速度が飛躍的に向上し、業務の効率化に貢献した。UNIVAC Iの最初の導入先となったのが合衆国国勢調査局であった。同局は1951年にUNIVAC Iを採用し、それまで何年も要していた国勢調査データの集計作業を数か月で完了させた。正確性の向上と迅速な処理能力により、政府機関や企業の間でコンピュータ導入の関心が高まった。さらに、1952年の合衆国大統領選挙ではUNIVAC Iがアイゼンハワーの勝利を予測し、世間の注目を集めた[xxii]。

UNIVAC Iは国勢調査局の成功を機に銀行、保険会社、大手製造業などへも導入され、大量データの処理と業務の効率化を実現した。これにより、コンピュータは単なる計算機ではなく、経営や行政の不可欠なツールとして認識されるようになった。しかし、商業市場を開拓する過程ではいくつかの課題もあった。UNIVAC Iは1台100万ドル[xxiii]と高額であり、買い取り制のため購入には巨額の初期投資が必要だった。また、コンピュータを操作・管理できる専門技術者が不足しており、企業にとっては運用面での負担も大きかった。さらに、既存の業務プロセスをコンピュータに適応させるには、企業文化の変革が求められた。

UNIVAC Iの成功を受け、IBMをはじめとする他のメーカーが商業用コンピュータ市場に本格参入した。市場競争が激化する中、コンピュータは大企業だけでなく中小企業や研究機関にも普及し、やがて情報社会の基盤を形成する存在となった。UNIVAC Iはその先駆けとして、商業用コンピュータの時代を切り開いた歴史的な製品となった。

3.2 IBM System/360の革新と市場支配

IBM(International Business Machines)は、20世紀初頭からパンチカード式集計機を中心に事務機器市場で成功を収めていた。戦前、IBMはハーバード大学などとの共同研究によりアナログ式の機械式計算機を開発していた。しかし、1950年代に入ると、IBMも電子式コンピュータ市場へ本格的に参入していった[xxiv]。MITのSAGE計画への参画を通じて技術力を向上させ、競争力を強化していった[xxv]。また1959年には、真空管に代わりトランジスタを搭載した大型コンピュータIBM 7094やIBM 1401を発売し、コンピュータの小型化、高速化、省電力化を進めた[26]。

1950年代後半から1960年代にかけて、コンピュータ市場は用途ごとに異なる機種が乱立し、企業は新機種を導入するたびにハードウェアやソフトウェアを一新する必要があった。この非効率な状況を打開するため、IBMは互換性を備えた汎用コンピュータの開発を決定し、1964年に「IBM System/360」を発表した。このシリーズは共通アーキテクチャを採用し、異なるモデル間でプログラムや周辺機器の互換性を確保した。これにより、企業は設備投資を効率化し、従来のシステム資産を活用した技術更新が可能となった。

System/360は大型コンピュータ市場の標準を確立し、政府機関や大企業の業務効率化に大きく貢献した。その汎用性の高さとニーズに応じたモデル選択が可能であったため、広く企業や研究機関に導入された。また、従来のパンチカードシステムとも互換性を持ち、導入のハードルを下げた。この何でもこなせるコンピュータは、後に「メインフレーム」(汎用機)と呼ばれるようになった[xxvi]。

System/360の成功の要因は、単に技術力の優位性のみによるものではなかった[xxvii]。IBMはソフトウェアエコシステムの構築にも注力し、自社開発のOSに加え、外部のソフトウェア開発者を支援することで、多様なアプリケーションの提供体制を整えた。これにより、企業は用途に応じた最適なソリューションを利用でき、コンピュータの普及が加速した。さらに、IBMはビジネス面でも優れた戦略を展開した。高額なコンピュータの導入負担を軽減するため、リース方式を導入した[xxviii]。この戦略により、企業や政府機関は月額料金で最新技術を利用できるようになり、System/360の普及は一層進んだ。

IBMは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスを統合した垂直統合モデルを採用し、導入から運用、保守まで一貫したサポートを提供した。このモデルは、顧客を長期的にIBM製品に囲い込み、市場支配力を強化した。System/360の成功を受け、IBMはメインフレームコンピュータ市場で70%以上のシェアを獲得した[xxix]。

IBM System/360は、コンピュータ市場における標準化を推進し、技術革新と市場成長を牽引した。その互換性、リース方式、垂直統合モデルは、今日のIT産業の礎を築き、デジタル社会の基盤形成に多大な影響を与えた。この戦略的な取り組みは、IT産業全体の方向性を決定づけるものだった。

4.ベル研究所と半導体の開発

4.1 半導体の原理と歴史

コンピュータの中心部品として半導体が挙げられる。半導体は、導電体である金属と絶縁体の中間的な導電性を持つ素材であり、基盤として主にゲルマニウムやシリコンが使用される。この特性は、価電子帯と伝導帯の間の小さなエネルギーギャップによって可能になり、電流の流れを制御する機能を持つ。半導体技術は、現代の電子機器の基盤としてスマートフォン、コンピュータ、家電、自動車など、私たちの生活全般に不可欠なものとなっている。このため、半導体は「産業のコメ」とも称され、デジタル社会を支える基礎的な存在となっている。

半導体の歴史は1947年のベル研究所における点接触型トランジスタ[27]の発明に始まる。続いて1948年にショックレーによる接合型トランジスタが開発され、これが後の電子部品の標準技術となる。(第2章1節参照) 1958年には米国テキサス・インスツルメンツ(Texas Instruments:TI)のジャック・キルビーが、1959年にはフェアチャイルドのロバート・ノイス[28]がそれぞれ別々に集積回路(IC)を発明し、トランジスタを1つのチップ上に多数配置する技術が実現した。

この進歩により電子デバイスの小型化と性能向上が進んだ。半導体の性能を高くするためには、トランジスタを小さくして大量のトランジスタを集積させることが求められる。1965年、ロバート・ノイスと共にインテルを創業者したゴードン・ムーアが「集積度が約1.5年ごとに倍増する[29]」という経験則(ムーアの法則)を発表した。この「ムーアの法則」により、モデルごとに1トランジスタあたりのコストが下がることを意味している。そして、半導体業界が技術革新の速度を維持するための指標となり、各社はチップの微細化と高性能化を推進してきた[xxx]。またこのムーアの法則はコンピュータ業界に特殊な性格をもたらした。それは、集積回路は、モデルごとに値段が落ちるのにパフォーマンスが向上するという、「さかさまの経済」というものである[xxxi]。そのため、PCやスマートフォンなどは1~2年のモデルチェンジごとに性能は大幅に向上しても値段はあまり上がらないという特徴がある。(第6章3節参照)そして半導体は、デジタル革命の象徴として進化を続けている。

4.2ベル研究所の設立とトランジスタの発明

アレクサンダー・グラハム・ベル[30]が設立したアメリカ電話電信会社(AT&T)は、通信事業の独占で得た豊富な資金を研究開発に投じ、通信インフラの拡充と技術力強化のため、1925年にニューヨークのマンハッタンにベル研究所を創設した。この研究所は、GEやデュポンと並び、企業による中央研究所の代表格とされている。

当時のAT&Tは、全米の電話網を維持するために多くの真空管を使用していた。しかし、真空管は増幅器やスイッチとして使えるものの、発熱が大きく、エネルギー効率が悪い、大きく重い、しかも壊れやすいという多くの問題を抱えていた。ベル研究所はこの課題を解決すべく、「真空管に代わる新しい電子素子」として、電子の流れを制御する固体材料、すなわち半導体に注目した。

1947年、ベル研究所のウィリアム・ショックレー、ジョン・バーディーン、ウォルター・ブラッテンは、トランジスタを発明した。これは電子工学分野における最も画期的な発明の一つである。この技術は、大型で高消費電力、かつ寿命が短い真空管が抱えていた多くの課題を解決した。バーディーンとブラッテンが発明した点接触型トランジスタは電子信号の増幅・制御を可能にし、さらにショックレーによる接合型トランジスタの開発によって、性能と製造効率が大幅に向上した[xxxii]。

トランジスタの技術的・経済的メリットは多岐にわたる。電子機器の小型化と軽量化が進み、携帯性が向上したことに加え、消費電力の低減によって長時間の稼働が可能となった。また、発熱が少ないため信頼性が向上し、機器の寿命も延びた。これらの技術的進化によって、トランジスタはコンピュータ、通信機器、家電製品など多くの分野で不可欠な存在となり、普及が進んだ。

トランジスタの発明により、ショックレー、バーディーン、ブラッテンの3人は1956年にノーベル物理学賞を受賞した。この受賞は、トランジスタ技術が現代の情報技術に与えた影響の大きさを示している。トランジスタは単なる技術革新ではなく、情報社会の基盤を築く重要な要素として位置づけられているのである。ベル研究所を退職したショックレーは、同年、カリフォルニア州マウンテンビューにショックレー半導体研究所を設立した。これがシリコンバレーの形成につながる重要な一歩となった。(第2章1節参照)

トランジスタの普及は、半導体産業の形成と急速な発展を促した。ベル研究所を中心とした研究開発の成果は、他の研究機関や企業にも波及し、集積回路(IC)[31]やマイクロプロセッサ[32]技術の進化につながった。特にシリコンを基盤とする半導体技術が発展し、1950年代から1960年代にかけて、シリコンウェハー上に多数のトランジスタを集積する技術が確立された。これは大規模集積回路(Large-Scale Integrated Circuit:LSI)[33]の実現に大きく貢献し、コンピュータの性能向上と小型化を一層加速させた。

ベル研究所は、トランジスタの製造技術を確立するために、物理、化学、冶金、機械工学など多くの分野の専門家を動員した[xxxiii]。そして、その技術を単に自社内に留めることなく、国際的な技術移転を通じて世界中の産業に影響を与えた。たとえば、日本では、ソニーなどがベル研究所からの技術移転を受け、通信機器や電子デバイスの分野で発展を遂げた[xxxiv]。また、オランダのフィリップスも同様にベル研究所の技術を導入し、ヨーロッパ市場におけるエレクトロニクス産業の成長に寄与した[xxxv]。当時、米国は鷹揚に技術を公開し、米国企業からの技術移転によって、各国は自国の産業基盤を強化し、国際競争力を高めていった。

4.3 ベル研究所が生んだ情報技術の基盤

ベル研究所は、20世紀を代表する研究機関として、電子工学や情報通信分野で数多くの革新的な発明を生み出してきた。その成果は、エレクトロニクス、ICT、エネルギー、通信業界の発展に大きく貢献し、現代のデジタル社会の基盤を形成した。

初期にベル研究所に在籍していた人物にクロード・シャノン[34]がいる。彼の功績は「電気による論理計算の可能性」と「情報の定量的理論化」という二つのデジタル技術に関連する基礎的理論を築いた。第一の貢献の「電気による論理計算の可能性」は、1937年にマサチューセッツ工科大学(MIT)で発表した修士論文[35]において、ブール代数[36]とスイッチ回路(リレー回路)の対応関係を理論的に示したことである。シャノンは、リレーの開閉状態を「1」と「0」に対応させることで、ブール代数における「ANDやOR」といった論理演算を電気回路で表現できることを明らかにした。この発見により、電気のオン・オフという物理現象を用いて論理的な計算を実行できるという発想が生まれた。これは、今日のデジタルコンピュータにおける論理回路の設計原理の基礎となっている。

第二の貢献の「情報の定量的理論化」は、1948年に発表した論文「通信の数学的理論」によって確立された情報理論の提唱である。この理論でシャノンは、「情報量(エントロピー)」を数学的に定義し、情報を「0」と「1」のビット列として定量化する枠組みを導入し、情報の伝送や圧縮における理論的限界と最適化手法を数学的に定式化した[xxxvi]。これにより、デジタル通信技術の発展に決定的な影響を与えた。さらに、この情報理論はコンピュータのデータ処理や符号化技術にとっても不可欠な基盤となり、現代の情報社会を支える重要な理論的支柱となっている[xxxvii]。

シャノンの理論的貢献に加え、ベル研究所はソフトウェアの分野でも画期的な発明を生み出した。1970年代には、ケン・トンプソンとデニス・リッチーらによってコンピュータのオペレーティングシステム(OS)であるUNIX[37]が開発された。UNIXはシンプルで移植性が高く、多くのプログラミング環境を整備した。(第4章3節参照) さらに、1972年にデニス・リッチーらによって開発されたC言語[38]は、UNIXの開発を支えるために生まれたプログラミング言語である。C言語は、今日のソフトウェア開発においても汎用技術として広く使われている。

ベル研究所の研究開発活動は、企業の研究開発方法にも大きな影響を与えた。1920年代から1980年代にかけて、米国をはじめとする多くの国で、企業が自社内に中央研究所を設置し、基礎研究から製品開発までを一貫して行う垂直統合型イノベーション[39]の時代が存在した。この時代、ベル研究所の発明は、IBMやゼロックスなど他の大企業にも大きな影響を与えた。日本のNTT、NEC、日立なども中央研究所を設置し、垂直統合型の技術開発戦略を採用した。しかし、1990年代以降、技術の進歩と市場のグローバル化に伴い、企業は外部の技術や知識を積極的に活用するオープン・イノベーションを取り入れるようになり、中央研究所の時代は終焉を迎えた。

ベル研究所が生み出した技術は、情報技術革命を引き起こし、デジタル社会の形成を支えた。このように、ベル研究所の発明と技術革新は、産業構造や社会のあり方に多大な影響を与えてきた。研究所が生み出した技術は、現在も情報社会の基盤として機能している。

5.米国中心の垂直統合モデル

5.1 技術開発と技術標準の確立

米国の大企業は、科学技術の発展と国際競争力の強化を目指して、自社内に研究開発(R&D)部門を設け、基礎研究と応用研究の両面にわたる投資を行ってきた。その代表例がAT&T(ベル研究所)やIBMである。これらの企業は、長期的な視点での基礎研究と、短期的な視点での応用研究を並行して進めることにより、技術的優位性を確立した。

技術開発において重要な要素の一つが技術の標準化である。標準化は、製品やシステム間の互換性を確保し、スケールメリットによる効率的な生産・開発を可能にする手段として機能する。特に、情報通信分野では、異なるメーカーの製品が相互に接続・通信できることが求められるため、共通の技術基盤を確立することが不可欠である。米国企業は、この技術標準化のプロセスをリードしてきた。

通信分野ではAT&Tが標準化を主導した。ベル研究所が開発した技術は、通信プロトコルやハードウェアの標準として広く採用され、米国国内のみならず、国際市場でも影響力を持つようになった。AT&Tは、他国の通信事業者や技術開発機関と連携し、国際的な技術標準を策定するプロセスに積極的に関与した。米国発のプロトコルやネットワーク技術がグローバルスタンダードとなり、多国籍企業がこれを基盤として事業を展開するようになった。この結果、米国標準が世界市場に広がり、通信技術における米国企業の優位性が強化された。

またIBMは、コンピュータ業界において標準化を推進することで市場支配力を強化した。1960年代に発売されたIBM System/360は、互換性を重視したアーキテクチャを持ち、企業や研究機関が既存のソフトウェア資産を活用しながらシステムを拡張できるように設計されていた。この標準化により、IBMはコンピュータ市場でのシェアを拡大し、同社の製品を採用することが事実上の業界基準となった。

これらの技術標準の確立は、米国企業にとって長期的な競争優位をもたらした。標準化された技術は、企業間の連携や市場拡大を容易にし、新たなイノベーションを促進する環境を提供した。また、米国政府も技術標準の国際的な普及を支援し、国際競争力を高めるための政策を展開してきた。このように、米国企業の技術開発と技術標準の確立は、産業構造の変革を促し、グローバル市場におけるリーダーシップを強化する要因となっている。

5.2 垂直統合モデルの強みと限界

IBMに代表される垂直統合モデルは、企業が供給チェーンの全工程を自社で管理することにより、効率的な運営と競争優位の確立を可能にする経営戦略である。このモデルの強みは、まず供給チェーンの効率化にある。原材料の調達から製品の製造、販売に至るまでを一元管理することで、コスト削減や在庫管理の最適化が実現される。また、品質管理も強化される。全工程を自社で監督するため、製品の品質を高水準に保ちやすく、不具合の早期発見と改善が可能となる。

さらに、技術開発のスピードも向上する。研究開発部門が製造部門と連携し、新技術の製品化に迅速に取り組むことができる点は、競争優位性を高める要因となる。IBMは自社内の強力な研究開発体制を基盤に、コンピュータ市場において標準化戦略を推進し、他社との差別化に成功した。

しかし、垂直統合モデルには限界もある。市場環境の変化に対する柔軟性が低く、特に新規参入者への対応力に欠けることが課題とされる。市場が急速に変化する中で、垂直統合モデルを採用する企業は、内部リソースに依存しすぎる傾向があるため、外部の新たな技術やアイデアを取り込むのが難しい。これにより、技術革新が遅れるリスクが生じる。

さらに、分散型モデルやグローバル化に適応できなかった例も見られる。1980年代以降、市場のグローバル化が進むと、企業は外部パートナーとの連携を重視するようになった。分散型モデルを採用する企業は、柔軟に外部リソースを活用し、国際的なサプライチェーンを構築することで競争力を高めた。一方、垂直統合モデルに固執した企業は、グローバルな競争環境での対応力が不足し、競争に遅れを取ることがあった。(第5章4節参照)

このように、垂直統合モデルは効率性や品質管理に強みを持つ一方で、急速な市場変化には脆弱であり、柔軟性の欠如が競争力の低下につながるリスクがある。市場環境の変化に合わせた経営戦略の見直しが、持続的な競争優位性の維持にとって不可欠と言える。

おわりに

本章で見てきたように、0と1による数理的な基盤やチューリングによる計算モデルは、真空管・トランジスタ・IC(集積回路)といった物理的な装置と組み合わさることで、汎用的に計算を行える新しい「技術生態系」へと進化した。経済学者ブライアン・アーサーの組合せ的進化論[xxxviii]によれば、技術の要素が増えれば増えるほど、それらを再利用して新しい技術を生み出すループが増え、進化の速度は自己加速する。

1960年代半ばに登場したIBM System/360は互換性を重視して部品をモジュール化し、市場全体を一つの進化空間として統合した。これにより、利用者は既存のソフトウェアや周辺機器を活かしながら、性能向上の恩恵を受けることができた。しかし、研究開発から製造、販売、保守までを自社内で抱え込む垂直統合モデルは、短期的には高い品質と開発スピードを実現する一方で、外部の新技術を取り込みにくくなるという経路依存を生み出した。環境変化が激しい時代においては、この硬直性がリスクとなる。シュンペーターの言う「創造的破壊」は、まさにこうした大企業の慣行や組織内ルーティンを揺さぶり、水平分業への移行を促す圧力として作用した。

この転換を後押ししたのが、軍事・宇宙分野への巨額な政府支出である。特にARPAを中心に、コンピュータネットワーク、GPS、リアルタイム制御などの技術が開発・成熟し、その後民生分野に応用された。これにより集積回路やマイクロプロセッサの進化が加速した。政府支出は民間企業が手を出しにくいリスクの高い研究開発を肩代わりし、企業が低コストで新しい技術の組み合わせを試せる環境を提供した。 こうして技術のプールと知識ネットワークが整備され、組合せ的進化はさらに加速した。その間、西海岸では新興企業がこれらのリソースを活用して急成長し、シリコンバレーという世界的なイノベーション集積地の土壌が形成された。

<解説>

[1] 組み合わせ的進化とは、新しいテクノロジーが既存のテクノロジー要素や自然現象の利用法を組み合わせることによって生まれるという考え方。

[2] ARPA:Advanced Research Projects Agency(高等研究計画局)

[3] DARPA:Defence Advanced Research Projects Agency(国防高等研究計画局)

[4] タイムシェアリングは、コンピュータの処理時間を複数のユーザーで共有する技術である。これにより、一台のコンピュータを多くの人が同時に利用できるようになった。

[5] ライプニッツは17世紀ドイツの哲学者・数学者である。微積分法をニュートンとは独立に発見し、また二進法を考案した。

[6] チャールズ・バベッジイギリスの数学者、発明家。世界初のプログラム可能なコンピュータである「解析機関」を考案したことから、「コンピュータの父」と呼ばれる。

[7] エイダ・ラブレス(1815-1852)は英国の数学者で、世界初のコンピュータプログラマーとされる。詩人バイロン卿の娘で、解析機関用のアルゴリズムを考案した。

[8] アラン・チューリング(1912-1954)は英国の数学者・計算機科学者。チューリングマシンで計算理論の基礎を築き、第二次大戦中はエニグマ暗号の解読に貢献。チューリングテストを提案し、人工知能研究の父とも呼ばれている。

[9] リレーは、電気回路を制御するスイッチング素子。電磁石を利用して接点を開閉し、小さな電流で大きな電流回路をオン・オフできる。

[10] ブール論理は真(True)と偽(False)の二値を扱う論理体系。AND、OR、NOTなどの演算でデジタル回路やプログラミングの基礎となる。

[11] コンラート・ツーゼ(1910-1995)はドイツの技術者で、世界初の完全自動デジタルコンピュータZ3を1941年に完成させた。二進法とプログラム制御を採用し、現代コンピュータの先駆者とされる。

[12] ノーバート・ウィーナー(1894-1964)は米国の数学者で、サイバネティクス(制御工学)の創始者。フィードバック制御理論を確立し、人工知能や自動制御システムの発展に大きく貢献した。

[13] ウォルター・アイザックソン(2019)は、コンピュータの特性として、デジタル化・二進法・電子制御・汎用性を上げている。(『イノベーターズ1』講談社p.73)

[14] ジョン・フォン・ノイマンは、20世紀のハンガリー系ユダヤ人の天才数学者、物理学者。第二次世界大戦中に米国に亡命し、コンピュータの「ノイマン型」アーキテクチャを提唱し、現代のコンピュータの基礎を築いた。ゲーム理論や原子爆弾開発にも貢献した。

[15] EDVACの思想をもとにして最初に開発されたプラグラム内蔵コンピュータ(ノイマン型コンピュータ)は、1948年マンチェスター大学で製造された「ベイビーマシン」であった。

[16] ヴァネヴァー・ブッシュ(1890-1974)は米国の技術者・科学行政官である。MIT教授時代には1927年に微分解析機を開発し、第二次大戦中は科学研究開発局(OSRD)局長として原爆開発を含むマンハッタン計画を統括した。1945年の論文「われわれが考えるように(As We May Think)」でハイパーテキストの概念を先駆的に提示し、現代情報技術の父と呼ばれる。戦後も国立科学財団(NSF)設立に貢献し、米国の科学技術政策の基礎を築いた

[17] 第2回目は1957年のスプートニック・ショックと翌年のARPA設立である。詳細は第6章に記述している。

[18] SAGE計画とは、ソ連のミサイル攻撃から防御するために、全米に大型高性能のコンピュータを多数配置し、電話回線を利用してレーダー・システムを結び付ける計画であった。(脇英世(2003)『インターネットを創った人たち』青土社 p.32)

[19] DEC(Digital Equipment Corporation)は1957年にマサチューセッツ州メイナード(Maynard)で設立されたミニコンピュータのパイオニア的な企業であった。PDP-8、PDP-11シリーズなどで有名になり、1998年にコンパックに買収された。

[20] DEC Digital Equipment CorporationのPDPはミニコンピュータと呼ぶジャンルを切り開き、価格もIBM System/360より大幅に安かったため、大学や研究所などに多数導入される。1998年6月、コンパックがDECを買収。コンパックも2002年HPに買収された。

[21] タイムシェアリングは、高価なコンピュータを、複数の人が時間を区切り、また多端末から同時に1台の計算機を時間分割で共有して利用する仕組み。

[22] MACは別称Mathematics and Computationと表現されることもある。

[23] J.C.R.リックライダー(1915-1990)は心理学者・コンピュータ科学者で、ARPAでコンピュータネットワーク研究を主導した。「人とコンピュータの共生」概念を提唱し、ARPANETの父として現代インターネットの礎を築いた。

[24] ダグラス・エンゲルバートは、米国SRIの計算機科学者であり、マウスの発明者である。グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)やハイパーテキストの概念を開発し、1968年の「すべてのデモの母」で発表し、現代のパーソナルコンピューティングの基礎を築いた人物である。

[25] 「アポロ計画へのチップの販売は、フェアチャイルドをしがない新興企業から、1000人への従業員を抱える大企業へと成長させた。」(クリス・ミラー(2023)『半導体戦争』千葉敏生訳、ダイヤモンド社 p.47)

[26] トランジスタ式コンピュータの登場により、シャノンのデジタル理論とショックレーの半導体理論が結実したと言える。(マーティン・キャンベル=ケニー 他(2021)『コンピューティング史 人間は情報をいかに取り扱ってきたか 第3版』共立出版)

[27] トランジスタとは、電流の流れを制御する半導体素子である。電気信号の増幅や切り替えを行い、コンピュータや電子機器の基本部品として現代デジタル社会を支える重要な技術である。

[28] ロバート・ノイスは、集積回路の共同発明者として知られる米国の起業家である。1959年に集積回路を発明し、フェアチャイルド・セミコンダクタを経てインテルを共同創設した。

[29] 1965年の発表時は「1.5年で2倍」であったが、1975年に「2年で2倍」に修正された。

[30] アレクサンダー・グラハム・ベルは、1847年にスコットランドで生まれ、1876年に世界初の実用的な電話機を発明したアメリカの発明家である。

[31] 集積回路とは、トランジスタや抵抗などの電子部品を一つの半導体チップ上に集積した電子回路である。小型化と高性能化を実現し、コンピュータやスマートフォンなどの電子機器の中核技術である。

[32] マイクロプロセッサとは、コンピュータの中央処理装置(CPU)を一つの集積回路チップに実装した半導体である。プログラムの実行や演算処理を行い、現代のデジタル機器の頭脳として機能する。

[33] 大規模集積回路(LSI)とは、数千から数万個以上のトランジスタを一つのチップに集積した半導体回路である。集積度の向上により高性能化と小型化を実現し、現代電子機器の高機能化を支える技術である。

[34] クロード・シャノンは、情報理論の父として知られる米国の数学者・電気工学者である。1948年に情報理論を確立し、デジタル通信の基礎を築いた。ビットの概念を導入し、現代のコンピュータ科学とデジタル技術の理論的基盤を構築した人物である。また、人工知能研究の曙となった1956年のダートマス会議の発起人の1人である。

[35] このMIT修士論文の指導教官はヴァネヴァー・ブッシュであった。

[36] ブール代数とは、真偽値(真・偽)を扱う代数体系で、論理演算(AND、OR、NOT)を基礎とする。コンピュータの論理回路設計に応用される。

[37] UNIXは、1969年にベル研究所で開発されたオペレーティングシステムである。シンプルで移植性が高く、LinuxやmacOSの基盤となり、現代のサーバーシステムで広く使用される重要なOSである。

[38] C言語は、1972年にベル研究所のデニス・リッチーが開発したプログラミング言語である。効率的でシンプルな構造を持ち、多くの現代言語の基礎となった、システム開発で重要な言語である。

[39] 自社の研究所に研究者を抱え込んで基礎研究から実用化開発まで一気通貫した研究開発を進める形態を、オープン・イノベーションの対語として通称“クローズド・イノベーション”と言われることがある。

<参考文献>

[i] ブライアン・アーサー (2011)『テクノロジーとイノベーション』有賀裕二訳、みすず書房

[ii] マーティン・キャンベル=ケリー、ウィリアム・アスプレイ、ナサン・エンスメンガー、ジェフリー・R・ヨスト(2021)『コンピューティング史 人間は情報をいかに取り扱ってきたか 第3版』杉本舞監訳、喜多千草、宇田理訳、共立出版

[iii] 牧野 武文(2022)「チューリングマシンとは?コンピューター・ソフトウェアの生みの親アラン・チューリング」TOUCH THE SECURITY 、https://staff.persol-xtech.co.jp/corporate/security/article.html?id=30 (閲覧日2024年2月25日)

[iv] ポール・E・セルージ(2008)『モダン・コンピューティングの歴史』宇田理、髙橋清美監訳、未来社

[v] マイケル・ウールドリッチ(2022)『AI技術史』神林靖訳、インプレス

[vi] 小田徹(2016)『コンピュータ開発のはてしない物語』技術評論社

[vii] 小田徹(2016)『コンピュータ開発のはてしない物語』技術評論社(p.87)

[viii] ノーバート・ウィーナー(2011)『サイバネティックス――動物と機械における制御と通信』池原止戈夫訳、岩波書店

[ix] 杉本舞(2018)『「人工知能」前夜』青土社

[x] トマス・リッド(2017)『サイバネティクス全史』松浦俊輔訳、作品社

[xi] 川添愛(2018)『コンピュータ、どうやってつくったんですか?』東京書籍(p.)

[xii] 小田徹(2016)『コンピュータ開発のはてしない物語』技術評論社

[xiii] スコット・マッカートニー(2001)『エニアック 世界最初のコンピュータ開発秘話』日暮雅通訳、パーソナルメディア

[xiv] Raúl Rojas, Ulf Hashagen (2002)The First Computers: History and Architectures, MIT Press.

[xv] 中川大地(2016)『現代ゲーム全史』早川書房

[xvi] マーティン・キャンベル=ケリー、ウィリアム・アスプレイ、ナサン・エンスメンガー、ジェフリー・R・ヨスト(2021)『コンピューティング史 人間は情報をいかに取り扱ってきたか 第3版』杉本舞監訳、喜多千草、宇田理訳、共立出版

[xvii] トム・ニコラス(2022)『ベンチャーキャピタル全史』鈴木立哉訳、新潮社

[xviii] アナリー・サクセニアン(1995)『現代の二都物語』大前研一訳、講談社、マーガレット・オメーラ(2023)『The Code シリコンバレー全史』山形浩生、高須正和訳・解説、KADOKAWA

[xix] 西垣通(1997)『思想としてのパソコン』NTT出版

[xx] ハワード・ラインゴールド(2006)『新・思考のための道具 知性を拡張するためのテクノロジー』日暮雅通訳、パーソナルメディア

[xxi] 脇英世(2003)『インターネットを創った人たち』青土社

マーティン・キャンベル=ケリー、ウィリアム・アスプレイ、ナサン・エンスメンガー、ジェフリー・R・ヨスト(2021)『コンピューティング史 人間は情報をいかに取り扱ってきたか 第3版』杉本舞監訳、喜多千草、宇田理訳、共立出版

[xxii] ポール・E・セルージ(2008)『モダン・コンピューティングの歴史』宇田理、髙橋清美監訳、未来社

[xxiii] “First Univac1 Delivered to US Census Bureau”, Computer History Museum、 https://www.computerhistory.org/timeline/1951/ (閲覧日2025 年10月3日)

[xxiv] マーティン・キャンベル=ケリー、ウィリアム・アスプレイ、ナサン・エンスメンガー、ジェフリー・R・ヨスト(2021)『コンピューティング史 人間は情報をいかに取り扱ってきたか 第3版』杉本舞監訳、喜多千草、宇田理訳、共立出版

[xxv] 相田洋(1996)『新・電子立国 5 驚異の巨大システム』NHK出版

[xxvi] 「日本のコンピュータメインフレーム 誕生と発展の歴史」 コンピュータ博物館 https://museum.ipsj.or.jp/computer/main/history.html (閲覧日2025 年10月3日)

[xxvii] ポール・E・セルージ(2008)『モダン・コンピューティングの歴史』宇田理、髙橋清美監訳、未来社

[xxviii] 相田洋(1996)『新・電子立国 5 驚異の巨大システム』NHK出版

[xxix] James W. Cortada(2018)Change and Continuity at IBM: Key Themes in Histories of IBM, Business History Review, 117-148. https://www.cambridge.org/core/journals/business-history-review/article/change-and-continuity-at-ibm-key-themes-in-histories-of-ibm/DADE64DDC8569B2F9046B4CF47DFA814 (閲覧日2025 年10月3日)

[xxx] クリス・ミラー(2023)『半導体戦争』千葉敏生訳、ダイヤモンド社

[xxxi] マーティン・キャンベル=ケリー、ウィリアム・アスプレイ、ナサン・エンスメンガー、ジェフリー・R・ヨスト(2021)『コンピューティング史 人間は情報をいかに取り扱ってきたか 第3版』杉本舞監訳、喜多千草、宇田理訳、共立出版

[xxxii] ジョン・ガートナー 訳土方奈美(2013)『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』文芸春秋社

[xxxiii] 相田洋(1991)『電子立国 日本の自叙伝 上』日本放送出版協会

[xxxiv] 相田洋(1991)『電子立国 日本の自叙伝 上』日本放送出版協会

[xxxv] De Vries. M. J. (2005) 80 years of research at the Philips Natuurkundig Laboratorium 1914-1994, Pallas Publications, Amsterdam.

[xxxvi] 住田潮(2022)「世界をORする視線(15) 第I部 通信・デジタル技術の発展 (3)コンピュータの発展:コンピュータ科学の 数学的基礎(続き2)」『オペレーションズ・リサーチ』67巻5号:267-274、ジョン・ガートナー 訳土方奈美(2013)『世界の技術を支配するベル研究所の興亡』文芸春秋

[xxxvii] ポール・E・セルージ 訳山形浩生(2013)『コンピュータって 機械式計算機からスマホまで』東洋経済新報社、ジミ・ソニ、ロブ・グッドマン 訳小坂恵理(2019)『クロード・シャノン 情報時代を発明した男』筑摩書房

[xxxviii] ブライアン・アーサー(2011)『テクノロジーとイノベーション』、有賀裕二訳、みすず書房