昔は音楽といえばレコードで聴き、電話はただ通話をするための道具にすぎなかった。ところが今では、スマートフォン一つで音楽も映画も仕事も、さらにはあらゆる情報やサービスまでもが手のひらで完結する。この劇的な変化を支えてきたのが、絶え間なく続いてきた「デジタル革命」と呼ばれる一連のイノベーションである。本書では、コンピュータ、インターネット、スマートフォン、AIに至るまでのデジタル技術の発展と、それがどのように地域ごとに根づき、世界へと拡がっていったのかを、シリコンバレーやアジアのハイテク都市の事例を交えて、歴史的かつ地理的な視点から解き明かしていく。

1.デジタル技術の発展と社会への影響

1.1 デジタル技術とは何か

かつて、トーマス・エジソンは蓄音機を発明し、その後、音楽を楽しむためにはレコードプレイヤーが必要となった。さらに時代は変遷し、1982年に世界は初めてCD(コンパクトディスク)という新しいメディアに出会う。音質はクリアで、針でレコード盤を傷つける心配もない。これにより、人々は音楽をより手軽に楽しめるようになった。さらに時代が進むと、スポティファイ(Spotify)のようなストリーミングサービスが登場し、スマートフォン一つで世界中の音楽にアクセスできる時代となった。

電話の進化も目を見張るものがある。1973年に米国モトローラ(Motorola)が移動(モバイル)電話を開発した。1999年には日本ではiモードのサービスを開始し、インターネット接続を携帯電話で初めて実現し、これにより、通話だけでなくメールやインターネットも利用可能になった。いわゆるガラケー文化を生み出し、普及した。しかし、2007年にはアップルのiPhone(スマートフォン)が登場し、電話はもはや「話すための道具」ではなくなった。SNS、ゲーム、仕事まで一台ですべてが完結する、生活の中心的存在へと進化したのである。

このように、音楽、テレビ、電話といった私たちの日常にあるメディアは、デジタル技術によって飛躍的な進化を遂げ、今や生活の一部として欠かせないものとなっている。このようなデジタル世界への変化をマサチューセッツ工科大学(Massachusetts Institute of Technology:MIT)メディアラボの創設者であるニコラス・ネグロポンテは「アトム[物質]からビット[情報]へ」[i]と表現した。

我々がデジタルについて理解するためには、その対語であるアナログについて認識するのが近道である。アナログとは連続的に変化する物理量で示すことであり、レコードもかつての電話の音も連続する進行として送られていた。一方のデジタルとは、連続的な量を、段階的に区切って数字で表すことである。デジタル技術とは、情報を数字(通常は二進数の0と1)で表現し、それを処理、伝達、制御するための技術やシステムの総称である。

デジタル技術は、私たちの社会にとってなくてはならない基盤となっており、「効率性」、「正確さ」、「広がりやすさ」、「開かれた仕組み」といった特徴を持っている。まず「効率性」について言えば、デジタル技術を使うことで、大量のデータを一瞬で処理したり保存したり送ったりできるようになった。その結果、いろいろな作業が自動化され、仕事のスピードもぐっと速くなっている。

次に「正確さ」という点では、デジタルの情報はコピーや通信をしても劣化せず、内容が正しく保たれる。これによって、大事な情報が失われたり、間違って伝わったりする心配が少なくなる。

また、「広がりやすさ」という意味では、音声、文章、画像、動画といったいろいろな情報を一つのシステムでまとめて扱えるようになった。これが新しいアプリやサービスを生み出す土台になっている。

最後に、「開かれた仕組み」という面では、インターネットを通じて誰でもつながることができ、情報やサービスをみんなで共有できるようになっている。こうした特徴が、デジタル技術を現代社会の中心にしている理由である。

このように、デジタル技術は基盤技術として、情報処理や通信の在り方を根本から変革し、社会・経済やわれわれの生活などのあらゆる分野で革新的な変化をもたらしている。

1.2 コンピュータの誕生からAIへの進化:デジタル革命の歴史

第二次世界大戦直後には真空管計算機やトランジスタが開発され、その後、集積回路(Integrated Circuit:IC) へと技術が連続的に進化し、IBM System/360 に代表される大型汎用機が政府系機関や企業の情報処理を担った。ハードウェア、OS(Operating System)、サービスを一体で供給する垂直統合型ビジネスが主流となり、マサチューセッツのルート128回廊(Route 128 corridor)や西海岸での軍産学連携がシリコンバレー前夜の基盤を築いた。

1970年代に入るとインテル4004を嚆矢とするマイクロプロセッサが登場し、パソコン(Personal Computer:PC)の普及が個人に演算[1]力を解放した。PCの設計が標準化されると、マイクロソフト(Microsoft)のMS‑DOS/Windowsとインテル(Intel)の 中央演算処理装置(Central Processing Unit:CPU)が事実上の業界標準となる「ウィンテル(Wintel)」モデルが確立し、水平分業とネットワーク効果が相乗的に市場を拡大した。その結果、製造の国際分業が始まり、コンピュータ産業の重心がアジアへ移り出した。

1990年代にはインターネットプロトコールの商用開放とWWW(World Wide Web)の発明がインターネット革命を引き起こし、インターネット・サービス・プロバイダ網とサーバー機器を中核にポータル、Eコマース(電子商取引)、行動ターゲティング広告が爆発的に成長した。情報流通のコストが劇的に低下し、ドットコム企業が資本市場を席巻、ルーター[2]機器で高いシェアを誇るシスコ(Cisco Systems)や検索エンジンのグーグル(Google)などネットワークの中枢を押さえた企業が新しいインフラ事業者として君臨した。

2007年のiPhone発表を契機にスマートフォン革命が始まり、マルチタッチUI(ユーザー・インターフェース)と3G/4Gの高速通信がモバイル体験を刷新した。iOSとAndroidがアプリ市場を独占し、プラットフォームが企業と開発者、生産者と消費者を同時に束ねる形で価値を創出した。中国の深圳ではハードウェアの迅速な試作生産体制が整い、インドのベンガルールではアプリ開発とソフトウェア産業が集積し、都市間競争が激化した。

2010年代後半からはGPU[3]・TPU[4] による並列演算とクラウド API [5]の組み合わせがAI・クラウド革命を牽引している。ハイパースケールデータセンターが膨大な演算資本を集中させ、SaaS(Software as a Service)や生成AI が演算能力とデータの両利便性をサービスとして切り売りすることで、利用者側は初期投資を最小化しつつ高度な解析機能を享受できる。米国西海岸やアイルランド、北欧の冷涼地域にデータセンターが立地し、電力と低遅延性(レイテンシー)が新たな地政学的資源となった。AIチップの輸出規制や各国のデータ主権政策がサプライチェーンを再編し、演算覇権をめぐる競争は国家間の戦略課題へと発展している。

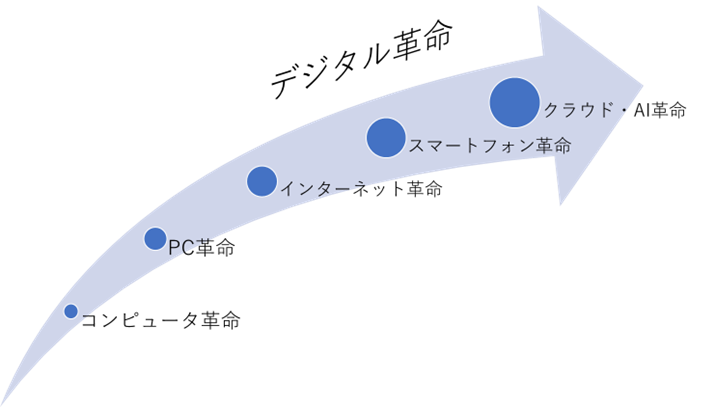

このようにデジタル革命は、コンピュータ、PC、インターネット、スマートフォン、クラウド・AIの五つの波を通じて演算能力の小型化・分散化から再統合・集中化へと振幅し、そのたびにビジネスモデルと地理的パワーバランスを刷新してきた。真空管からCPU、GPU へというハードウェアの進歩、中央集中型管理からX‑as‑a‑Service への経営形態の転換、そして都市や国家を越えたデータ・演算・資本の配置替えこそが、現代のデジタル覇権を形づくる動的プロセスである。

1.3 デジタル化による経済・社会の変化の歴史

デジタル技術の発展は、社会や経済の構造を変革してきた。1940年代以降のコンピュータ技術の進歩により、知識経済が形成され、1970年代にはパーソナルコンピュータ(PC)の普及などにより、情報が主要な資源となり、労働市場では知識やスキルの重要性が増した。1990年代には、インターネットの発展がネットワーク経済を生み出した。WWWの普及とともに、Eコマースやソーシャルメディアが台頭し、企業や消費者の行動に大きな変化をもたらした。そして情報流通が加速し、中小企業もグローバル市場にアクセスしやすくなった。2007年以降は、スマートフォンとクラウドコンピューティング[6]が登場し、プラットフォーム経済が形成された。ウーバー(Uber)やエアー・ビー・アンド・ビー(Airbnb)などの企業が、仲介やマッチングを活用するビジネスモデルを確立し、データ資本主義が進展した。一方で、市場の独占やプライバシー保護といった課題も生じた。

デジタル技術は、その応用範囲は極めて広く、産業、経済、社会のあらゆる側面に深く浸透し、新たなサービスやビジネスモデルの創出、生産性の向上、社会インフラの高度化などに大きく寄与している。したがって、デジタル技術は、その幅広い応用可能性と経済・社会全体への影響力から、現代における代表的な汎用技術(General Purpose Technology)[ii]の一つと位置づけられる[iii]。

汎用技術とは、幅広い分野に応用可能で、経済全体に大きな影響を与える基盤的な技術である。蒸気機関、電力、内燃機関などが代表例であり、これらは単一の用途にとどまらず、多様な産業や社会システムに浸透し、生産性の飛躍的向上や新たな産業の創出をもたらした。汎用技術はその普及と応用を通じて産業構造の大転換を促し、経済発展の原動力となってきた。

デジタル革命は、コンピュータ技術、ネットワーク技術、ソフトウェア開発、人工知能、ロボティクス、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなど、デジタル技術の発展によって促進されている。本書ではデジタル革命を、一連と続くコンピュータ革命、PC革命、インターネット革命、スマートフォン革命、クラウド革命、AI革命の総称とする。(図序-1参照)

図 序-1 デジタル革命の展開

出典:著者作成

1946年の電子式コンピュータENIACの誕生から現在の生成AIの誕生までデジタルイノベーションが綿々と起きている。イギリスの科学ジャーナリストのマット・リドレーは、「イノベーションは個々の現象ではなく、集合的で、漸進的で、こんがらがった網のような現象なのだ。」としている[iv]。このデジタル技術はさらに進化して、現在ではデジタル環境がネットワーク化されることによりデータ(情報)を原料としたAI、ビッグデータ、IoT、ロボティクスが発展し、物理世界とデジタル世界が融合して来ている。

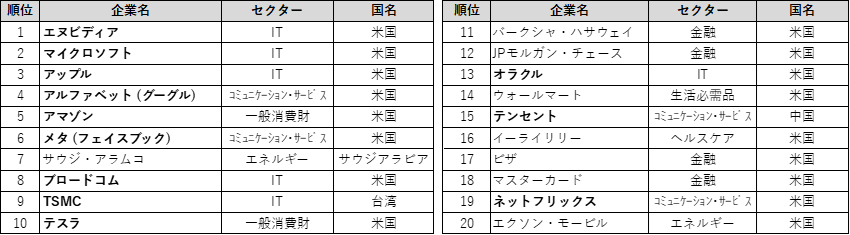

世界ではデジタル技術を活用したビジネスが興隆しており、それら企業が世界経済を席巻している。表1は世界企業の株式時価総額の上位20社を示している。トップ10社の内、9社がデジタル関連企業であり、8社が米国企業であった。(表序-1参照)

表 序-1世界企業時価総額(2025年10月6日時点)

出典:Companies marketcap.com” Largest Companies by Marketcap[v]”より著者作成

1.4情報経済からデータ資本主義へ:デジタル経済の歴史

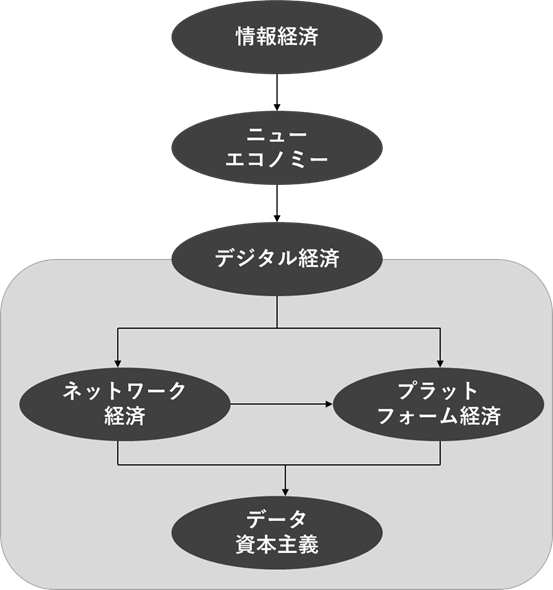

コンピュータの出現以降、経済は大きな構造的変化を遂げてきた。20世紀中葉までの経済は、主に工業化に支えられた「産業経済」であり、物的資本や労働力の投入による生産拡大が成長の基本であった。しかし、1940年代末に登場した電子計算機(コンピュータ)は、情報処理の自動化を可能にし、経済における新たな資源として「情報」が浮上する契機となった。1970年代からは、情報の収集・分析・伝達が主要な経済活動となり、「情報経済[vi]」という概念が登場する。ここでは情報が財として価値を持つものとされ、知識集約型産業の比重が増し、ホワイトカラーや知識労働者の役割が高まっていった。

1990年代に入り、インターネットが急速に普及すると、経済は「ニューエコノミー[vii]」と呼ばれる段階へと進化する。この時代は、情報通信技術(Information and Communications Technology, ICT)が経済成長とインフレ抑制を両立させるという希望に満ち、ソフトウェア産業やEコマース、新興ベンチャー企業への期待が膨らんだ。しかし、2000年代初頭のITバブル崩壊により、その幻想は一時的に揺らいだものの、インターネットはすでに経済活動の根幹を成していた。こうした変化は、やがて「デジタル経済[viii]」という包括的な概念に収斂していく。

インターネットの発達により、「ネットワーク経済[ix]」が注目されるようになった。ネットワーク経済では、利用者数が増えるほど製品やサービスの価値が高まる「ネットワーク効果」が中心的な原理となる。たとえば、電子メール、SNS、検索エンジン、Eコマースのプラットフォームなどは、ユーザーが増えることでサービス自体の価値が指数的に上昇する。このような収穫逓増の構造は、従来の限界費用逓減を前提とした産業経済とは本質的に異なるものであり、新たな競争優位のメカニズムを形成した。

2010年代以降、GAFAをはじめとする巨大IT企業が台頭すると、「プラットフォーム経済[x]」が経済の中心に浮上する。ここでは、プラットフォーム企業がサービスの場を提供し、参加者(消費者・生産者・開発者など)同士を結びつける多面市場を形成する。ネットワーク効果に加え、データの蓄積・分析・最適化によって競争優位が自己強化され、収穫逓増の性質はより顕著となった。すなわち、参加者が増えるほどデータが蓄積され、アルゴリズムが精度を増し、サービスが高品質化することで、さらに参加者が集まるという循環が成立する。

デジタル経済の中心にあるのは「データ」である。デジタル経済では、単なる効率性や成長性の問題を超え、資本主義の新たな段階として「データ資本主義[xi]」とも呼ばれるようになった。ここでは、個人の行動データや位置情報、嗜好までもが収益化され、データそのものが資本として機能する。

シャピロとバリアン(1999)が示すデジタル経済の特徴は以下3点である[xii]。第一に、デジタル財は複製・流通費がほぼゼロで限界費用が低く、個別カスタマイズや価格差別が容易だ[xiii]。第二に、サービス乗り換え時に利用者が負担するコストがロックイン効果を生み、同一サービスに長期滞在させる。第三に、利用者が増えるほど価値が高まるネットワーク外部性が働き、多数の利用者を確保したサービスはさらに利用者を呼び込む雪だるま式循環を得る一方、出遅れた事業者は劣勢に陥る。この循環は早期に規模を獲得した企業へ収益と影響力を集中させるため、市場は「勝者総取り」に傾き、利用者も選択肢が狭まり依存度が高まる。

このようにして、経済は産業経済から「情報経済」、「ニューエコノミー」、「ネットワーク経済」、「プラットフォーム経済」、そして「データ資本主義」へと段階的に変容してきた。その変化の根底には、情報と接続性に基づく新たな収穫逓増[7]の論理と、ネットワーク効果[8]による価値創出の仕組みが存在しており、それこそが現代のデジタル経済を駆動する本質である。(図序-2参照)

図序- 2 新しい経済

出典:著者作成

2. グローバル・バリューチェーンと地域イノベーションの接点

2.1世界をまたぐモノ・サービスづくりのつながり

デジタル産業とは、コンピュータ、半導体、ソフトウェア、情報通信といった産業を指す。これらの産業は、開発、設計、製造、組立、販売などの工程が複数の国や地域にまたがる形で分業化されている。たとえば、半導体産業では、米国が設計と市場戦略を主導し、台湾が製造工程(ファウンドリ)を担当し、パッケージングなどの最終工程が中国や東南アジアで行われるケースが一般的である。さらに、ITサービスやソフトウェア開発では、インドがアウトソーシングの拠点となり、多国籍企業がそれぞれの専門分野で協力してバリューチェーンを形成している。

これら産業の国際分業を理解するために、従来の「サプライチェーン」というコンセプトは、デジタル産業においては不十分な面がある。サプライチェーンの概念は、物理的な製品を前提とした供給と生産の流れに重点を置いており、情報やデータを基軸としたデジタル産業の特性を十分に説明できないからである。たとえば、ソフトウェアやクラウドサービスなどの無形財は、リアルタイムで国境を超えて利用されるため、物理的な物流を中心とするサプライチェーンのモデルではその価値創造プロセスを把握することが難しい。

また、デジタル産業では、企業間の知識共有や技術連携、データのやり取りが競争力を左右する重要な要素となっている。単なる生産工程の分業ではなく、各地域や拠点が持つサービスや技術力、人材をネットワークで結びつけた概念として「グローバル・バリューチェーン(GVC)[xiv]」がある。OECDでは、GVCを「企画構想から最終消費に至るまで、企業がその製品を市場に投入するために国内外で行うすべての活動[xv]」と定義している。つまり、世界をまたぐモノ・サービスづくりのつながりのことをいう。企業が製品やサービスを作るとき、そのすべての工程を1か所で行うのではなく、世界中の国や企業がそれぞれ得意な部分を担当している。製品やサービスが完成するまでの流れが国境を越えてつながっている。これにより、国際的な連携を通じて競争力が強化され、持続的なイノベーションが可能になる。

GVCの形成を支えるもう一つの要因は、技術の進歩である。輸送技術やデジタル技術の革新により、企業は迅速かつ効率的に生産や情報をマネジメントできるようになった。これにより、企業は特定の工程を世界各地で分散して行うことが可能となった。GVCの中で競争力を持つためには、いくつかの要素が重要となる。まず、技術力は新製品の開発や製造プロセスの最適化に不可欠である。

GVCの構築は、主にグローバル企業やプラットフォームリーダーによって行われることが多い[xvi]。たとえば、アップルなどの企業は、自社製品やサービスの開発から製造、販売までの全プロセスを統合的に管理することで、最適なバリューチェーンを構築している。これらの企業は、品質、価格、供給のタイミングを調整し、各工程の連携を綿密に計画することで、全体の競争力を高めている。

GVCへの参入と高度化には、規制の緩和、物流や情報インフラの整備、知的財産の保護、人材教育への投資などが不可欠である[xvii]。これらの要素を整備した国や地域、たとえば韓国、台湾、シンガポール、中国、インドなどは、GVC内での地位を高め、競争力を向上させてきた。このように、GVCは国際経済の動態を理解するうえで欠かせない概念であり、企業や地域の成長戦略において重要な役割を果たしている。

2.2 新しい技術やビジネスを生み出す地域の仕組み

グローバル・バリューチェーン(GVC)では、製品やサービスが企画から販売、アフターサービスに至るまでの経済活動が、複数の国や地域をまたいだ空間的分業の上で展開される。そのため、GVCを理解するためには、まず「空間」という概念を捉え直す必要がある。

フランスの社会学者アンリ・ルフェーヴルは、空間は単なる自然の入れ物ではなく、人間の社会的行為や、経済、権力関係によって生み出されると論じている。彼は、空間を中立的なものと見なすのではなく、権力と闘争の場として捉える批判的視点を提供している[xviii]。空間的分業は、この社会的に生産された空間の中で行われ、生産プロセスを細分化し、それぞれの工程を最も適した地域で行うことで、全体的なコスト削減と規模の経済を実現している。

空間的分業において、国や地域をまたぐ経済活動の結節点となっているのが産業クラスターである。米国の経営学者マイケル・ポーターは、産業クラスターを、特定の分野に属し、相互に関連する企業や組織が地理的に近接して集まった集団と定義している[xix]。これにより、人材の集積や知識の共有が促進され、クラスター全体の競争力が向上する。企業間の技術流動性も高まり、イノベーションが生まれやすい環境が形成される。

この産業クラスターにおけるイノベーション創出を支える制度的環境を地域イノベーションエコシステム[9](RIS)と呼ぶ。イギリスの地理学者フィリップ・クックは、RISを、地域内の企業、大学、研究機関、政府機関などが相互に連携し、知識の創出・伝達・応用を通じてイノベーションを促進する仕組みと定義した。RISは、地域の経済的・社会的発展を支える基盤として機能し、地理的な近接性や制度的枠組みが重要な役割を果たす[xx]。例えば、シリコンバレーでは、スタンフォード大学が技術者を育成し、企業がその人材を活用してイノベーションを進めており、これが地域の産業競争力を強化し、GVCとの連携を深める要因となっている。

GVCは、デジタル技術の発展によって活動を効率的に管理できるようになった。その結果、各地域のRISはさらに密接に結びついている。例えば、シリコンバレーの企業は世界中の開発拠点とオンラインで連携し、研究成果や製品設計を瞬時に共有している。また、中国の深圳にある電子製品エコシステムは、グローバル市場の需要に応じて短期間で製品を開発・供給するモデルを確立している。こうしたデジタル技術によるネットワークの拡大は、GVCの効率化を促し、新たな価値創造を加速させている。

産業クラスターは、GVC内での競争力強化と効率向上に貢献し、RISを内包することでその機能を強化している。デジタル技術の発展とともに、GVCと地域の産業エコシステムの結びつきは強まり、新たなビジネスモデルや技術革新が加速している。今後、各地域は、GVCの流れを活かしながら、独自の強みを発展させる戦略が求められるのである。

2.3 デジタル革命の舞台の変遷

先にみたようにデジタル革命は五つの波が折り重なるように展開してきた。そのたびに地理的中心を変え、各段階で新たな集積モデルを生み出してきた。第一波のコンピュータ革命では、MIT やベル研究所を擁する米東海岸が軍産学連携の拠点となり、128回廊(Route 128 corridor)からスタンフォード周辺へと研究資源が流れ、後のシリコンバレーの土壌が形成された。第二波の PC 革命では、シリコンバレーが水平分業とネットワーク効果を武器に世界標準を握り、台湾の製造業専門企業や韓国半導体がサプライチェーンに組み込まれた。第三波のインターネット革命では、米国西海岸のドットコム・クラスターが資本市場を牽引しつつ、初期のデジタル通信では北欧の企業が通信規格の標準を握る構図が生まれた。第四波のスマートフォン革命では、深圳がハードウェアの迅速な試作・量産体制を確立し、ベンガルールがアプリ開発で存在感を示した。第五波の AI・クラウド革命では、米西海岸のハイパースケールデータセンターが演算資本(計算資源・データ・アルゴリズム・接続を統合し価値創出する資本)[10]を集約し、中国と主導権争いをしている。台湾では最先端の半導体を製造し、ヨーロッパではルール作りに関与している。これらはデータ規制と半導体輸出統制が再び「演算覇権」を国家戦略に引き上げる象徴的事例として選定された。

以上のように、本書は各波におけるグローバル・バリューチェーンの構造とその結節地である地域の関係性の変化を記し、デジタル覇権争いのダイナミクスを立体的に描き出していく。

<解説>

[1] 「演算」とは、情報を入力・変換・出力する広義の知的処理活動であり、人間の思考からAIの判断までを包含する。本書では、形式化された数理処理としての「計算」、および情報処理インフラ上で実行される「コンピューティング」をその具現形と位置づけ、これらを総称して「演算」と呼ぶ。

[2] ルーターは、家庭内のLAN(ローカルエリアネットワーク)とインターネットなど、異なるネットワーク間でデータを中継する機器である。データパケットの宛先を識別し、最適な経路に転送する役割を持つ。

[3] GPU(Graphics Processing Unit) 画像処理を高速化するために開発されたプロセッサ

[4] TPU(Tensor Processing Unit) AIの計算を専門に高速化するために独自に開発したチップ

[5] API (Application Programming Interface) は、ソフトウェア同士が互いにやり取りするための約束事や接続方法

[6] 本書ではコンピューティングを、実際にハードウェア・ソフトウェア・ネットワーク上で行われる情報処理活動全般と定義する。

[7] 収穫逓増とは、生産要素の投入量を増加させると、産出量がより大きな割合で増加する現象である。

[8] ネットワーク効果とは、利用者数の増加に伴い、そのサービスや製品の価値が高まる現象である

[9] フィリップ・クックらは「地域イノベーションシステム」と称していたが、近年の研究動向に配慮して、本書では「地域イノベーションエコシステム」と表現する。

[10] 本書において演算資本とは、計算資源・データ・アルゴリズム・接続基盤を束ね、大規模な計算能力を組織化し、価値創出と支配力を裏づける資本であり、その地政性を備える基盤でもあるものとする。

<参考文献>

[i] ニコラス・ネグロポンテ(2001)『ビーイング・デジタル』西和彦監訳、福岡洋一訳、アスキー

[ii] Timothy F. Bresnahan and Manuel Trajenberg, (1992) “General Purpose Technologies ‘Engines of Growth’?,” Working paper NBER August. https://www.nber.org/papers/w4148 (閲覧日2025 年10月3日)

[iii] エリック・ブリニョルフソン、アンドリュー・マカフィー(2013)『機械との競争』村井章子訳、日経BP

ムスタファ・スレイマン、マイケル・バスカー(2024)『The Coming Wave Aiを封じ込めよ』上杉隼人訳、日本経済新聞出版

[iv] マット・リドレー(2021)『人類とイノベーション』太田直子訳、NEWSPICS(p.114)

[v] Largest Companies by Marketcap , Companies marletcap.com, 2025年10月6日, https://companiesmarketcap.com/?utm_source=chatgpt.com(閲覧日2025年10月6日)

[vi] マーク・ポラト(1982)『情報経済学入門』小松崎清介訳、コンピュータエージ社

[vii] ケビン・ケリー(1999)『ニューエコノミー勝者の法則』酒井泰介訳、ダイヤモンド社

[viii] ドン・タプスコット(1996)『デジタル・エコノミー』の牟田総合研究所訳、野村総合研究所

[ix] カール・シャピロ、ハル・R・バリアン(1999)『ネットワーク経済の法則』千本倖生監訳、宮本喜一訳、IDCジャパン、ブライアン・アーサー(2003)『収穫逓増と経路依存性』有賀裕二訳、多賀出版

[x] ジェフリー・G・パーカー, マーシャル・W・ヴァン・アルスタイン, サンジート・ポール・チョーダリー(2018)『プラットフォーム・レボリューション』妹尾 堅一郎、渡部 典子訳、ダイヤモンド社、ニック・スルニチェク(2022)『プラットフォーム資本主義』大橋 完太郎, 居村 匠訳、人文書院

[xi] ショシャナ・ズボフ(2020)『監視資本主義』野中香方子訳、東洋経済新報社、ビクター・マイヤー=ショーンベルガー、トーマス・ランジ(2019)『データ資本主義』斎藤栄一郎訳、NTT出版

[xii] カール・シャピロ、ハル・R・バリアン(1999)『ネットワーク経済の法則』千本倖生監訳、宮本喜一訳、IDCジャパン

[xiii] ジェレミー・リフキン(2015)『限界費用ゼロ社会』柴田裕之訳、NHK出版

[xiv] 猪俣哲史(2019)『グローバル・バリューチェーン』日本経済新聞出版社

[xv] OECD(2013)Interconnected Economies, Benefitting from Global value chains. (p.8)

[xvi] 猪俣哲史(2019)『グローバル・バリューチェーン』日本経済新聞出版社

[xvii] 猪俣哲史(2019)『グローバル・バリューチェーン』日本経済新聞出版社

[xviii] ルフェーヴル、アンリ(2000)『空間の生産』斎藤日出治訳、青木書店

[xix] マイケル. E.ポーター(1999)『競争戦略論 上・下』竹内弘高訳。ダイヤモンド社(p70)

[xx] Cooke, P., Heidenreich, M., & Braczyk, H.-J. (Eds.). (2004). Regional Innovation Systems: The Role of Governances in a Globalized World (2nd ed.). Routledge.