ローカル経済の基本から最新動向まで解説しています。地域資源活用、地産地消、地域通貨、関係人口、シビックエコノミーの具体例(上勝町、飯田市、海士町他)や課題、DX/GXとの連携、始め方4ステップを紹介しています。地方創生と持続可能な未来のヒントにしてください。

はじめに:なぜ今「ローカル経済」が地域活性化の切り札なのか?

近年、「ローカル経済」という言葉を耳にする機会が増えています。東京一極集中やグローバル化が進む中で、多くの地方が人口減少、少子高齢化、産業空洞化といった複合的な課題に直面しています。従来の経済モデルに限界が見える今、地域固有の資源や魅力を活かし、地域内で経済を循環させる「ローカル経済」が、持続可能な地域づくりの新たな希望として注目されているのです。

この記事では、「ローカル経済とは何か?」という基本的な定義から、その重要性、多様な取り組み事例(地産地消、地域通貨、ローカルエネルギーなど)、そして未来に向けた可能性まで、ローカル経済の全貌を分かりやすく解説します。地域が自らの力で輝きを取り戻し、豊かな未来を築くためのヒントを探ります。

1.ローカル経済の基本|定義と地域内乗数効果を知る

1) ローカル経済とは?地域に根差した経済の仕組み

ローカル経済とは、その名の通り「ローカル(地域)」に根ざした経済活動の仕組みです。最大の特徴は、地域内で生み出された富や価値が、できる限り地域外へ流出せず、地域の中で循環し、再投資される点にあります。

これは、外部資本(大企業の工場誘致など)に頼る従来の地域経済モデルとは異なります。ローカル経済は、その土地ならではの地域資源(農林水産物、自然、文化、技術、人材など)を最大限に活用し、内側からの持続的な発展(内発的発展)を目指します。

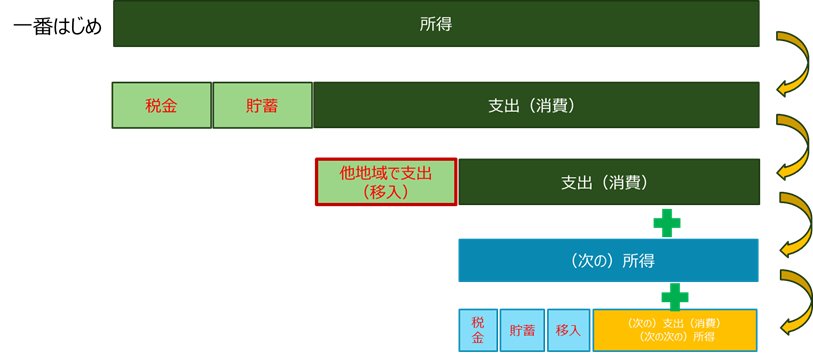

2) ローカル経済のカギ「地域内乗数効果」とは?

ローカル経済を理解する上で欠かせないのが「地域内乗数効果」です。これは、地域内で生まれた所得が、消費や投資を通じて再び地域内で使われることで、最初に生まれた所得以上の経済効果を地域全体にもたらす現象を指します。つまり「地域内で経済を回す(地域経済循環)」という発想です。

例えば、地元の農産物を地元のレストランが使い、そのレストランで地域住民が食事をする(地産地消)。このお金がさらに地元の商店での買い物や従業員の給与として地域内で使われれば、お金は地域内を巡り、経済全体を活性化させます。逆に、地域外資本の大型店で輸入品ばかり買うと、お金は地域外へ流出し、乗数効果は小さくなります。ローカル経済は、この地域内乗数効果を最大化することを目指す経済モデルなのです。

図1 地域内(所得)乗数効果の考え方

3) 【成功事例】徳島県上勝町「葉っぱビジネス」が示す可能性

ローカル経済の(あまりにも有名な)成功事例が、徳島県上勝町の「葉っぱビジネス(いろどり事業)」です。地域の葉や花を料理の「つまもの」として商品化し、全国に出荷。驚くべきは、その主役が高齢者の女性たちであることです。彼女たちはITを駆使して市場ニーズを把握し、自ら収穫・出荷を行い、高収入を得る人もいます。

この取り組みは、高齢者に収入をもたらしただけでなく、「支えられる存在」という固定観念を覆し、高齢者が地域の主役として活躍する場を創出しました。働く意欲、生きがい、健康寿命の延伸、そして地域への誇り(シビックプライド)を生み出し、ローカル経済が経済活動に留まらず、地域のソーシャル・キャピタル(社会関係資本:人々の信頼関係や結びつき)をも豊かにすることを示しています。

2.ローカル経済が求められる背景|人口減少とパンデミックを超えて

1) 人口減少・少子高齢化と地域の持続可能性

全国的な人口減少と少子高齢化は、地方の税収減、労働力不足、空き家・耕作放棄地の増加などを引き起こし、地域の持続可能性を脅かしています。

2) コロナ禍が浮き彫りにした課題とローカル経済の必要性

新型コロナウイルスのパンデミックは、グローバルサプライチェーンへの依存、インバウンド観光への偏重、都市への経済機能集中といった、従来の社会経済システムの脆弱性を露呈させました。物流停滞、観光客激減、リモートワーク普及などを経験し、外部環境の変化に強く、レジリエント(強靭)で自立分散型の地域経済システム、すなわちローカル経済の必要性が強く認識されるようになりました。

3) 【先進事例】長野県飯田市:「自立・分散・循環」を体現

早くからローカル経済の重要性に着目してきたのが長野県飯田市です。「環境文化都市」を掲げ、エネルギー、食料、教育、医療などの分野で地域内での自給・循環を重視し、外部への依存度を低減する戦略を推進してきました。

- 木質バイオマス発電(エネルギーの地産地消)

- 地産地消の給食システム(食料の地域内循環)

- 市民出資による太陽光発電(再生可能エネルギー推進と地域への利益還元)

これらの取り組みは、経済効果だけでなく、環境保全、コミュニティ活性化、市民の地域愛醸成にも貢献し、全国から注目されるローカル経済のモデルとなっています。

3.ローカル経済の多様なアプローチ6選|具体例で理解する

ローカル経済には様々な形があります。ここでは代表的な6つのアプローチを具体例と共に紹介します。

1) 地産地消と地域ブランド化:食と農で地域を繋ぐ

- 概要: 地域で生産されたものを地域で消費する地産地消は、ローカル経済の基本です。新鮮・安全な食材提供、環境負荷(フードマイレージ)削減、生産者と消費者の関係構築に繋がります。さらに食品加工、流通、観光などを連携させ、地域全体で食の価値を高める「フードシステム」構築も重要です。

- 事例:北海道「十勝フードバレー構想」 広大な土地を活かし、生産(一次)から加工(二次)、提供・体験(三次)まで一体的に展開。「食」を核とした強力な地域ブランドを確立し、地域金融機関も巻き込んだエコシステムを構築しています。

2) 地域通貨・地域ポイント:お金の流れを地域内に留める

- 概要: 法定通貨を補完し、地域内での経済循環を促す仕組み。特定の地域・加盟店でのみ利用可能で、地域外への資金流出を防ぎます。ボランティア対価など、助け合いやコミュニティ活動促進にも活用されます。

- 事例:千葉県木更津市の地域通貨「アクア」 木更津市役所と君津信用組合が主導し、「1アクア=1円」(換金不可)のデジタル地域通貨でモノ・サービスの交換や助け合いを促進。お金では測れない地域の繋がりを可視化しました。

3) ローカルエネルギー:エネルギーの地産地消で自立と収益を

- 概要: 地域の再生可能資源(太陽光、小水力、バイオマス等)でエネルギーを創り、地域で消費。エネルギーコスト削減、資金流出抑制、温暖化対策、防災力強化、新たな雇用・収益創出が期待できます。

- 事例:山形県飯豊町「いいで小水力発電所」 町と住民、地元企業が出資する会社が農業用水路で発電。売電収益の一部を地域福祉や教育支援に還元する住民参加型モデルです。

<参考文献>中島大(2018)『小水力発電が地域を救うー日本を明るくする広大なフロンティア』東洋経済新報社

4) 地域文化・観光資源の活用:地域の誇りを経済価値に転換

- 概要: 歴史、文化、景観、祭り、伝統工芸などを磨き上げ、観光客を呼び込み経済を活性化。地域の魅力再発見と住民のシビックプライド向上も重要。体験型コンテンツやストーリー性が鍵。

- 事例:大分県豊後高田市「昭和の町」 衰退した商店街を昭和30年代の町並みに再現。ノスタルジックな魅力で観光客を呼び込み、商店街再生と雇用創出を実現しました。

5)エシカル消費と関係人口:共感で繋がる新たな経済圏

- 概要: エシカル消費(環境・社会・人に配慮した消費)は、地域事業者の取り組みが都市部消費者などの共感を呼び、支持に繋がる流れを生みます。また、地域と多様に関わる「関係人口」(ふるさと納税、ワーケーション、二拠点居住、プロボノ等で地域を応援する人々)の存在が、地域にとって大きな力となります。

- 事例:島根県海士町 離島ながら「ないものはない」の精神で、島留学、ふるさと納税(CAS凍結海産物等)、複業マッチングなどを通じ、島外との多様な繋がり(関係人口)を構築。応援や投資、アイデアが島の経済と活力を支えています。

<リンク>山内道雄(2007)『離島発 生き残るための10の戦略』NHK出版

6) シビックエコノミー:市民が主役の価値創造

- 概要: シビックエコノミー(市民経済)は、市民が主体となり、利益追求だけでなく、地域課題解決や公共的価値創造(コミュニティ維持、シビックプライド醸成、幸福度向上など)を重視する経済活動です。市民自身が担い手となり、資源(モノ、お金、スキル、時間等)を共有・活用し、より良い地域社会を目指します。

- 特徴: 市民の主体性、公共性・社会性、協同・連携、シェアリング、オープン性。

- 具体例: コミュニティビジネス、協同組合、地域シェアリングエコノミー、市民ファンド、シビックテック、公共空間の市民活用など。

- 事例: 滋賀県東近江市 「東近江三方よし基金」を中心に、地域住民や企業からの出資で地域課題解決型ビジネスを支援する「コミュニティ財団」モデルを構築。地域内経済循環と社会的価値創出の両立に成功しています。

4.ローカル経済の始め方|実践のための4ステップ

地域でローカル経済を立ち上げるための実践的な4ステップを紹介します。

ステップ1:地域の「お宝」発見|地域資源の棚卸しと再定義

- 内容: まずは地域資源(農林水産物、自然、歴史、技術、人材、スキル、ネットワーク等)を徹底的に洗い出す。SWOT分析なども活用。当たり前やネガティブな要素に価値が眠る可能性も。

- 事例:新潟県妙高市「雪国の価値転換」 厄介者だった「雪」を資源と再定義。「雪室」での食品熟成、「雪冷熱エネルギー」利用、ウィンタースポーツや「雪国ガストロノミー」で雪の価値を最大化。

ステップ2:「価値循環」の仕組み作り|事業モデルと連携体制構築

- 内容: 地域資源を活かす事業モデル(誰が、何を、どう提供し、どう収益を上げ、どう還元するか)を具体化。地域内の多様な主体(農家、企業、NPO、行政、金融機関等)との連携体制(エコシステム)構築が重要。事業形態や資金調達方法(補助金、融資、クラウドファンディング、住民出資等)も検討。

- 事例:岡山県西粟倉村「百年の森林構想」 森林資源を核に、村が森林管理、ベンチャー企業が未利用材を活用(加工、家具、エネルギー等)。移住促進と連携し、ローカルベンチャー・エコシステムを構築。森林保全、経済価値創造、移住者増を実現。

ステップ3:多様な「人」の巻き込み|担い手育成とコミュニティ形成

- 内容: 地域住民、U/Iターン者、外部専門家、関係人口など多様な人々を巻き込み、知識・スキル・情熱を結集。共に考え行動するコミュニティ形成が重要。次世代人材育成(地域学、起業家教育)や多様な働き方(兼業・副業等)の受入環境整備も必要。

- 事例:福岡県糸島市「クリエイティブ移住者との共創」 豊かな自然と都市への近接性を活かし、クリエイターや若手起業家などの移住者を積極的に受入れ。移住者がカフェ、工房等を次々オープンし、既存住民・産業と連携して新たな魅力と活気を創出。

<参考文献>岡佑輔(2020)『地域も自分もガチで変える! 逆転人生の糸島ブランド戦略』実務教育出版

ステップ4:「価値」の見える化と発信|ブランディングと情報発信

- 内容: 取り組みや産品の「価値」を分かりやすく伝え、共感・支持を得るブランディングと情報発信。ストーリーやコンセプトを明確にし、統一感のあるメッセージで発信(Web、SNS、メディア、イベント等)。地域のファン(関係人口)を増やす仕組みも重要。

- 事例:島根県邑南町:「A級グルメのまち」として食の魅力化と「日本一の子育て村」を掲げた定住促進策を両輪に、地域の価値を明確化。特に地元食材の価値と生産者のストーリーを丁寧に伝える「耕すシェフ」プロジェクトが注目されています。

<リンク>市町村アカデミー「少量多品種の良質な農産物を生かし「A級グルメのまちづくり」を推進」、『アカデミア』

5.ローカル経済の課題と乗り越える視点|光と影

ローカル経済推進には課題もあります。現実的な困難にも目を向けましょう。

1) 課題1:市場規模の小ささと販路開拓の壁

- 内容: 地域内市場だけでは事業拡大や安定収益が難しい場合がある。地域外への販路開拓は、物流コスト、マーケティング力、ブランド認知度で大企業との競争が厳しい。

- 示唆:熊本県山都町の有機農業 有機農業が盛んだが、多くは都市部・海外出荷に依存。地域内消費拡大、付加価値向上、都市消費者との直接連携(CSA等)が課題。

<リンク>農林水産省「有機農業のまち山都町の取り組み」オーガニックビレッジ全国集

2) 課題2:深刻化する担い手不足と高齢化

- 内容: 担い手不足は最大の障壁。起業家、職人、リーダー層などあらゆる人材が不足。既存産業やコミュニティは高齢化で事業承継や活動継続が困難なケースも多い。

- 示唆:高知県梼原町の地域通貨 一定の成果を上げたが、中心メンバーの高齢化で活動維持に困難も。持続可能な運営体制、若者・外部人材の巻き込みが課題。

3) 課題3:継続性の問題と外部依存のリスク

- 内容: 地域おこし協力隊や外部コンサル等の人材離脱で活動が停滞するリスク。一時的なイベントや補助金頼りの事業は持続的な経済循環に繋がりにくい。

- 乗り越える視点: 地域に根差した「仕組み」として定着させ、地域住民が主体となり自律的に運営できる体制を築くことが鍵。外部の力は起爆剤としつつ、最終的には地域内部の力が必要。

課題解決の方向性

DXによる販路拡大・効率化、関係人口との連携強化、都市部企業との協業、地域内人材育成・起業支援、行政の伴走支援などが求められます。

6.都市と地方のローカル経済|それぞれの特性と連携の可能性

ローカル経済は地方だけの課題ではありません。都市部でも都心部に消費が流出しないように独自のローカル経済圏を構築する重要性が増しています。

1) 都市部におけるローカル経済の可能性

- 特徴: 多様な消費者・人材・情報が集積する一方、コミュニティ希薄化、生産現場との距離感が課題。

- 取り組み例: 商店街活性化、コミュニティビジネス、地域通貨、都市型農業、シェアリングエコノミー、ローカルメディアなど。

- 事例:大阪市中崎町 都心にありながら古い長屋や建物を活かした小規模店舗が集積。若手クリエイターや起業家による個性的な店舗展開が進み、地域内で経済循環するエコシステムを形成しています。地元主導のイベントも盛んで、コミュニティ意識が高いのが特徴です。

2) 地方におけるローカル経済の役割

- 特徴: 豊かな自然資本・文化・コミュニティを持つ一方、人口減少・産業衰退に直面。ローカル経済は課題解決と地域個性維持に不可欠。

- 取り組み例: 六次産業化、再生可能エネルギー、移住・定住促進、伝統産業振興など。

- 事例:愛媛県内子町: 町並み保存と農業振興の両立に成功した事例。「内子フレッシュパークからり」を拠点とした農産物直販システムでは、生産者の顔が見える仕組みを構築。IT活用による農業の高付加価値化も進めています。

<リンク>CHANG Heuishilja「縮退する町の地域再生活動の軌跡:内子町の事例から」『産研論集(関西学院大学)』

3) 都市と地方の共創が生み出す新しい価値

これからは都市と地方が対立せず、それぞれの強みを活かし連携・共創することが重要です。

- 連携パターン: 産直・販路連携、人材交流(副業、プロボノ、研修)、観光・体験(グリーンツーリズム、ワーケーション)、技術・デザイン協力、資金調達(クラウドファンディング、インパクト投資)。

- 連携事例:

- 山形県鶴岡市の伝統織物「しな織」× 都市デザイナー → 現代的商品開発で新市場開拓。

- 宮崎県綾町の有機農家 × 都市部のクラウドファンディング → 台風被害からの再建支援。

都市と地方が互いを補い、循環的な関係を築くことで、より豊かで持続可能なローカル経済が生まれます。

7.ローカル経済の未来展望|テクノロジー・政策・人材育成

ローカル経済は今後どう進化するのか?テクノロジー、政策、人材の観点から展望します。

1) テクノロジー(DX/GX)との融合

- DX(デジタル・トランスフォーメーション):

- EC・SNS活用による販路拡大・顧客コミュニケーション強化。

- データ利活用によるEBPM(証拠に基づく政策立案)や効果的マーケティング。

- スマート農業・漁業による生産性向上・省力化。

- 遠隔技術(オンライン診療、リモートワーク等)による地方のハンディ克服。

- 地域通貨のデジタル化による利便性向上・データ活用。

- 事例:青森県 ECサイト「まるごと青森」 地域事業者が連携し、地域の食・工芸品をオンライン販売。遠方消費者と生産者を繋ぎ、販路開拓と魅力発信に貢献。

- GX(グリーン・トランスフォーメーション):

- 地域主導の再生可能エネルギー普及によるエネルギー自給率向上・脱炭素化。

- サーキュラーエコノミー(循環経済)推進(廃棄物削減、リサイクル、アップサイクル)。

- 環境配慮型農業・林業への転換。

<参考文献>野田由美子(2025)『サーキュラーエコノミー』日本経済新聞出版

2) 自治体・国の政策による後押し

- 戦略的なビジョン策定: 自治体によるローカル経済振興を位置づけた計画策定・実行。

- データに基づく地域経済分析: 客観データで経済構造(資金流出入等)を分析し、効果的な施策を立案・評価。

- 事例:兵庫県豊岡市「地域経済循環分析」 産業連関を可視化し、分析結果に基づき具体的な地域経済戦略(演劇核の観光、農産物域内調達強化等)を展開。

- 規制緩和・制度改革: ローカルベンチャーや再エネ導入を阻害する規制の見直し。

- 多様な主体との連携促進: 行政がハブとなり、企業、NPO、金融機関、大学、住民等を繋ぐ。

- 財政支援: 補助金、助成金、低利融資、国の交付金(デジタル田園都市国家構想交付金等)活用。

<リンク>中村良平(2008)「豊岡市役所 地域経済の循環構造と産業政策」

3) 未来を担う「人」づくり

- 地域を担う人材育成:

- 学校教育との連携(地域学習、探究学習、インターンシップ)で、子どもの地域への関心・愛着を育む。

- 事例:三重県尾鷲高校での「まちいく」探究活動。三重大学と連携し地域課題をテーマに、住民・事業者と協力し解決策を考え実践し、地域貢献意欲を育成。

| ※地元高校の機能を見直そう! 地方では地域活性化ために大学との連携が求められています。しかし、地元にある高校との地域連携をさらに推し進めることは有効な手段です。山形県長井高校など地域連携活動に熱心な学校が多くあります。 |

- 社会人向けリカレント教育(ビジネススキル、デジタルスキル等)で起業・事業承継を支援。

- 関係人口・移住者との協働環境づくり。

- 新しい豊かさの物差し: GDPだけでなく、住民の幸福度、健康寿命、環境の質、地域のつながり、関係人口などを重視する動きが拡大。

<リンク>三重大学 地域学習「尾鷲高校まちいく」を開催しました

おわりに:ローカル経済は未来への希望|あなたの地域から変化を起こそう

ローカル経済は、単なる経済対策ではありません。豊かさを見つめ直し、人と人、人と自然の繋がりを再構築し、次世代へ持続可能な社会を引き継ぐための希望に満ちた挑戦です。

全国各地で、独自のローカル経済の模索と実践が進んでいます。あなたの地域にも、きっとまだ見ぬ資源や可能性があります。大切なのは、気づき、関心を持ち、小さな一歩を踏み出すことです。

- 地元の店で買い物をする。

- 地元の野菜を選ぶ。

- 地域のイベントに参加する。

- 地域通貨やポイントを使う。

- ふるさと納税で応援する。

そんな日常の選択や行動が、地域のお金を循環させ、人々を元気づけ、ローカル経済の流れを創ります。この記事が、あなたが地域と関わり、ローカル経済について考え、行動を起こすきっかけとなれば幸いです。持続可能で豊かな地域の未来は、私たち一人ひとりの手の中にあります。

<参考文献>江口晋太郎 他(2016)『日本のシビックエコノミー―私たちが小さな経済を生み出す方法』フィルムアート社

※併せてこちらもお読みください。