高齢化や担い手不足、都市化の進行により、日本の農業は今、大きな転換点を迎えています。本記事では、2005年から2020年の統計データをもとに、農家数、耕作面積、生産農業所得の変化を読み解き、地域ごとの特徴や今後の課題、再生へのヒントを探ります。

※農業の六次産業化の取り組みについては下記記事をお読みください。

1. 農家数の減少:全国で進む「農業人口の縮小」

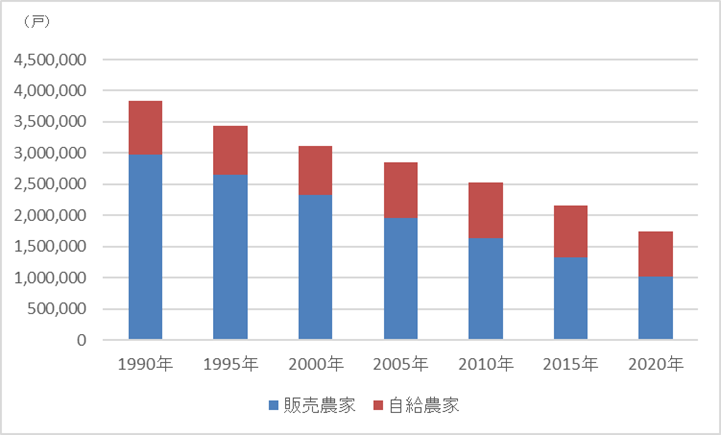

■ 販売農家はわずか30年で半減

1990年には約495万戸あった全国の総農家数は、2020年には208万戸まで減少しました。中でも、2005年から2020年の15年間だけでも101万戸が減少(▲31.7%)しています。とくに打撃を受けているのは販売農家で、この期間中に約半数にまで減少。一方で、自給的農家の減少幅は比較的小さく抑えられています。

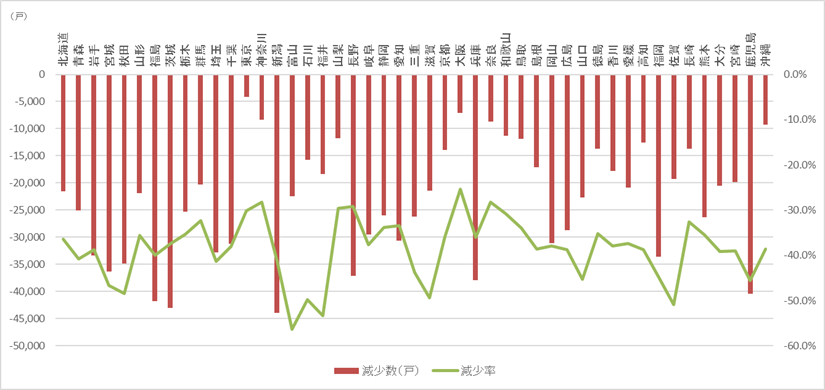

■ 東日本と北陸に顕著な減少

地域別に見ると、新潟県(▲44,000戸)、茨城県(▲43,000戸)、福島県(▲42,000戸)など、東日本での減少が際立っています。

また、減少率に注目すると、富山県(▲56.4%)、福井県(▲53.4%)、石川県(▲50.0%)と、北陸地域で半数以上の農家が姿を消しています。

■ 背景にある構造的課題

農家数の減少は、高齢化の進行と後継者不足が大きな要因です。特定の地域に限らず、都市部から農村部まで全国的に同様の傾向が見られます。

これは単なる世帯数の問題ではなく、地域農業の持続性や農村コミュニティの存続に関わる根本的な課題でもあります。

図1 総農家数の推移(1990~2020年)

農林水産業 農林業センサス

図2 都道府県別の総農家数の変化(2005~2020年)

農林水産業 農林業センサス

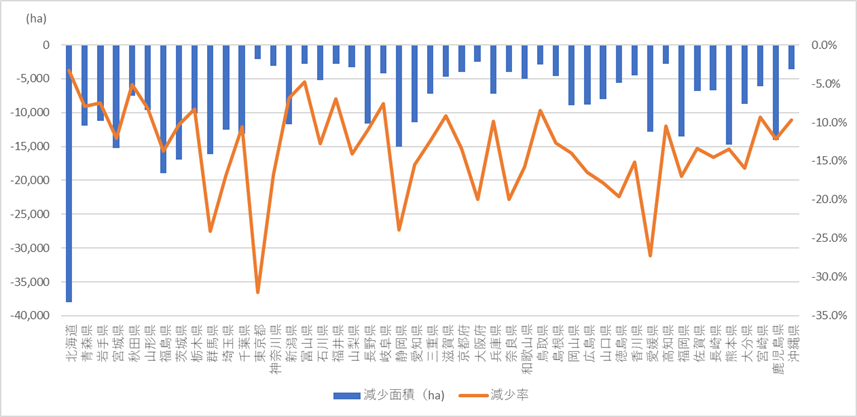

2. 耕作面積の縮小:15年間で埼玉県より広い面積が消失

■ 全国的に耕作面積は減少傾向

まず大前提として、全国の耕作面積は15年間で約42万ヘクタール(-9.7%)減少しており、これは埼玉県の面積(約38万ha)より広い土地が耕作されなくなったことを意味します。農地の放棄、都市化による転用、高齢化による離農がこの減少の背景にあります。

■ 減少面積が大きい都道府県(絶対値)

- 北海道:-38,000ha

- 福島県:-19,000ha

- 茨城県:-16,900ha

これらの県はもともと耕作面積が広い農業地域であり、そのぶん減少幅(絶対値)も大きくなっています。特に北海道は機械化された大規模農業が主流ですが、それでも面積は減っています。

■ 減少率が高い都道府県(割合)

- 東京都:-32.0%

- 愛媛県:-27.2%

- 群馬県:-24.1%

都市部の東京では、農地の宅地化が急速に進んでいるため大幅な減少率が見られます。一方で、愛媛や群馬のような中山間地域では、高齢化や後継者不足による耕作放棄地の増加が深刻です。

■ 北海道の特殊性

北海道は減少面積こそ最大ですが、もともとの耕作面積が非常に広いため、減少率としては-3.3%にとどまっています。これは全国平均(-9.7%)よりはるかに低く、大規模で持続的な農業が維持されている数少ない地域であることがわかります。

■ 農地をどう守るか

この図から見えるのは、日本の耕作地が全国的に減っているだけでなく、特に都市周辺や中山間地で急激に失われているという現実です。今後は、農地の集約化や利用効率の向上だけでなく、「農地の多面的機能」を再評価し、地域資源として守っていく政策が必要になります。

たとえば:

- 遊休農地の再活用(企業参入や市民農園)

- ドローンやセンサー技術を活用したスマート農業の導入

- 農地の観光・教育活用(アグリツーリズム、体験農園)

図3 都道府県別耕作面積の変化(2005~2020年)

農林水産省 作物統計調査 市町村別データ

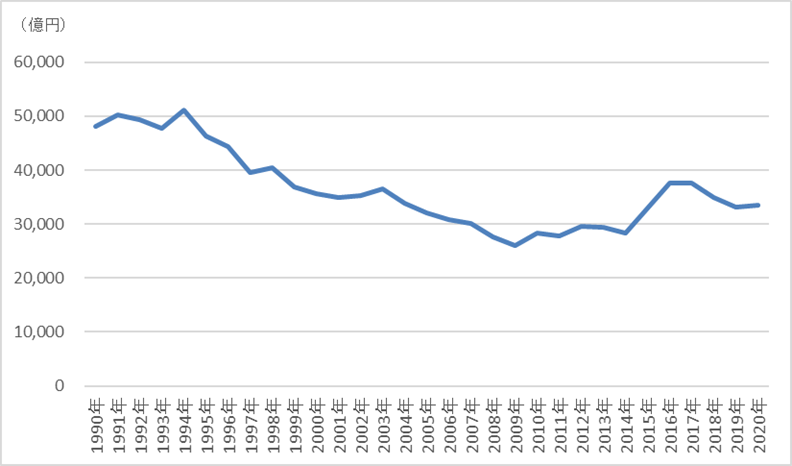

3. 生産農業所得:全国では横ばい、地域では格差が拡大

■ 生産農業所得は長期的には減少傾向

1990年の生産農業所得は約11兆円ありましたが、その後は長期的に減少し、2010年前後には約8兆円台に落ち込みました。そして2020年には約8.9兆円と、30年前と比べるとおよそ2兆円(約20%)の減少となっています。

2005年から2020年の全国の生産農業所得の変化をみると、2005年の88,067億円から89,557億円と1,490億円増加していました(増加率1.7%)しました。生産農業所得は全国では微増(1.7%増)しましたが、その内訳には大きな地域差があります。

■ 2000年代後半に底打ち、近年はやや回復傾向

一方で、2010年以降は大きな下げ止まりが見られ、わずかながら増加に転じています。 これは政府による農業政策(輸出促進・法人化支援・スマート農業導入)や、大規模経営体の台頭、特定作物の価格上昇などが影響していると考えられます。

■ 所得減少の背景要因

生産農業所得の減少には以下のような構造的要因があります:

- 農産物価格の低下(グローバル市場との競争)

- コメ需要の減少(主食の多様化)

- 経営規模が小さい農家の離農

- 生産コストの上昇(資材・燃料・労働費など)

これらにより、個別農家の収益性は低下し、全体の所得も減少傾向にあるのです。

■ 生産農業所得に関する今後の展望

生産農業所得は、単なる農業の「売上」ではなく、「利益」を示す指標です。つまり、農業の持続可能性を測る重要なバロメーターなのです。

今後の展望としては:

- 付加価値の高い農産物への転換

- 輸出型農業の推進

- ICT活用によるコスト削減

- 農業法人の育成と若手就農者の支援

などによって、持続的に農業所得を伸ばしていく必要があります。

図4 生産農業所得の変化(1990~2020年)

農林水産省 生産農業所得統計

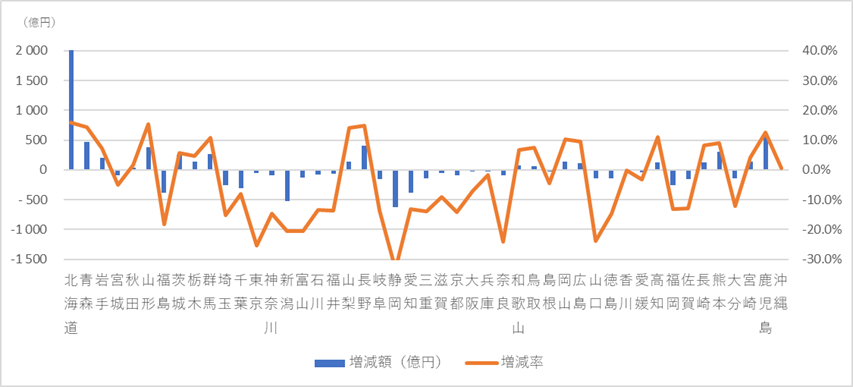

■ 所得が大きく増えた地域:北海道が圧倒的

- 北海道:+2,004億円(+15.8%)

北海道はこの期間で最も生産農業所得が増加した都道府県です。大規模農業の効率化・法人化、加工・輸出への対応力などが評価され、農業経営の収益性が改善しています。まさに「儲かる農業」の先進事例といえるでしょう。

■ 所得が大きく減った地域:静岡、新潟、福島

- 静岡県:▲629億円(▲33.3%)

- 新潟県:▲518億円(▲20.5%)

- 福島県:▲384億円(▲18.1%)

これらの県では、農業所得が大幅に減少しています。特に静岡県の落ち込みは顕著で、茶の価格下落や果樹農業の苦戦が背景にあると考えられます。また、福島県では東日本大震災と原発事故の影響が大きく、農業再建に苦慮している現状が反映されています。

■ 都道府県ごとの「稼ぐ農業」と「厳しい現実」

この図からは、都道府県ごとに農業の「収益性」が大きく異なっていることが分かります。単に気候や土地の違いだけでなく、

- 経営規模の大小

- スマート農業の導入状況

- ブランド農産物の展開

- 輸出向け戦略の有無

といった地域の「経営力」の違いが生産農業所得に大きく影響しているのです。

■ 地域政策への示唆

農業所得の増減を都道府県単位で見ていくことで、それぞれの地域が持つ農業の課題と可能性が見えてきます。

- 所得が伸びている地域:さらなる設備投資と輸出強化を支援

- 所得が減っている地域:経営再建と品目転換、6次産業化を促進

- 共通課題:若手就農者支援と担い手確保

こうした視点から、自治体ごとの戦略的な農業政策が必要になります。

図5 都道府県別の生産農業所得の変化(2005~2020年)

農林水産省 生産農業所得統計

4. 地域と産業の未来を見据えて

今回のデータからは、「農家数の減少」「耕作面積の縮小」「地域格差の拡大」という3つの課題が見えてきます。しかし一方で、北海道のように所得を伸ばす地域もあり、効率的な農業経営やスマート農業技術の活用が地域農業の再生につながる可能性も示唆されています。

今後は、地方自治体による農業人材の育成支援や、地域の特性を活かした高付加価値農産物のブランド化、さらには観光や教育と結びつけた六次産業化など、地域の特性を活かした総合的な戦略が求められます。

おわりに

農業は単なる産業ではなく、地域の暮らしや文化、景観を支える基盤でもあります。

データに基づいて現状を正しく把握し、それぞれの地域に合った未来の農業を構想することが、持続可能な社会への第一歩となるのではないでしょうか。