「産業構造がどう変わっているのか?」、「どこにどんな仕事が増えているのか?」——これらの疑問に答えるヒントが、国勢調査のデータにあります。この記事では、2005年から2020年までの15年間の産業別就業者数の変化を、図や具体例を交えてわかりやすく紹介します。

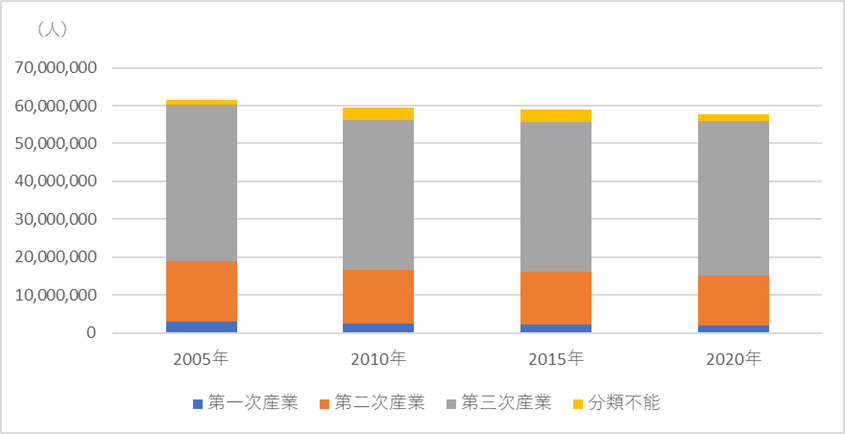

1.全国の就業者数は減少傾向——中でも第一次産業が激減

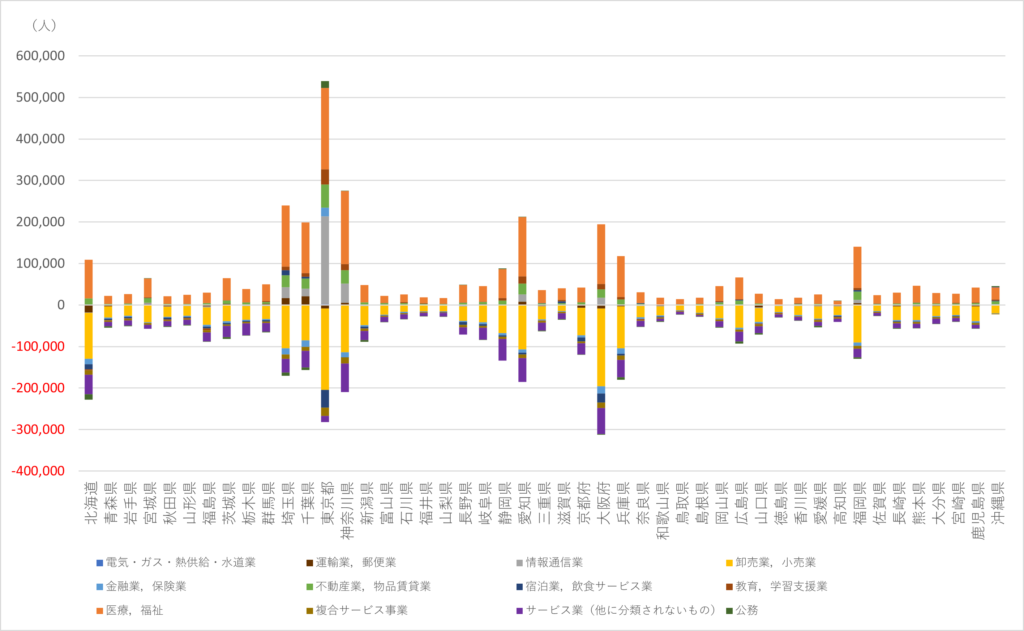

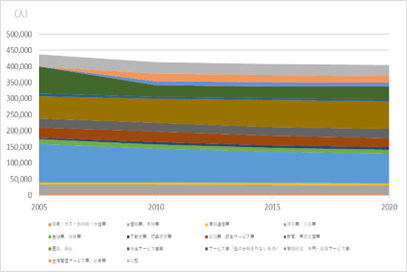

国勢調査のデータを見ると、2005年から2020年の間に日本全体で約390万人の就業者が減少(-7%)しました。特に、農業や漁業などの第一次産業は半数以上が減少(-51%)しており、産業構造の大きな変化が見て取れます。

図1 全国の産業別就業者数の推移

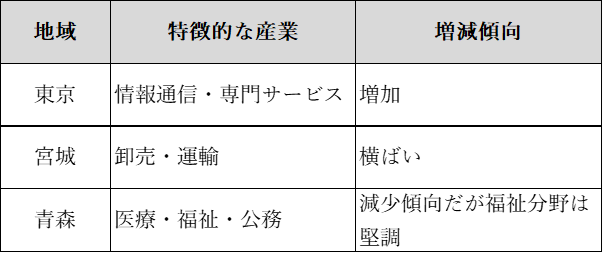

就業者の減少数が多い都道府県トップ5:

大阪府、北海道、兵庫県、静岡県、京都府

減少率が高い都道府県トップ5:

高知県、秋田県、福島県、山口県、京都府

一方で就業者数が増えたのは:

東京都と沖縄県の2地域のみ。

👉 ポイント: 少子高齢化・地方人口減少の影響がくっきり現れています。

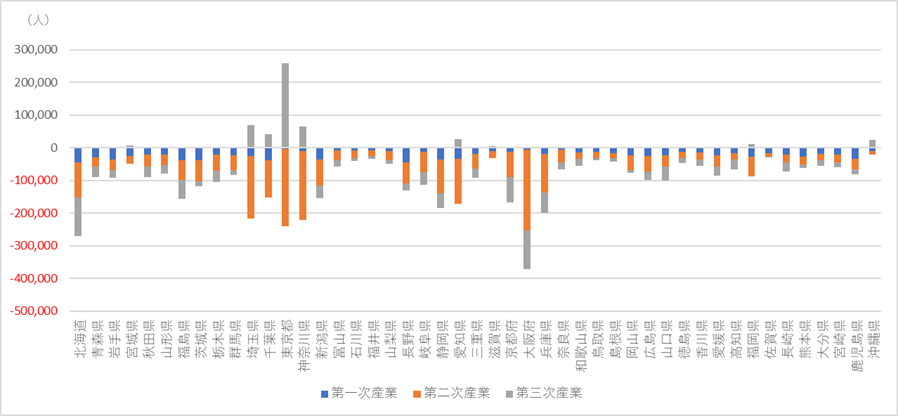

図2 都道府県別産業就業者数の増減数(2005~2020年)

2.産業別の就業者数変化を詳しく見てみよう

第一次産業(農業・林業・漁業)

- 就業者の減少数トップ: 長野県、北海道、福島県

- 減少率トップ: 山口県、福島県、三重県

👉 地方農業県での減少が目立ちます。高齢化や担い手不足が背景にあります。

第二次産業(製造業・建設業など)

- 減少数トップ: 大阪府、東京都、神奈川県

- 減少率トップ: 高知県、秋田県、鳥取県

👉 都市部でも製造業の雇用が減少しており、産業の空洞化が進んでいます。

第三次産業(サービス業・医療・ITなど)

全体では-2%とわずかな減少ですが、業種ごとに明暗が分かれます。

【減少した業種】

- 卸売業・小売業、複合サービス業(JA、郵便局など)

- 減少数トップ都道府県: 北海道、大阪府、福島県、兵庫県、静岡県

【増加した業種】

- 医療・福祉、不動産・物品賃貸、情報通信

- 増加数が多い都道府県: 東京都、神奈川県、埼玉県などの大都市圏

👉 情報社会・高齢社会に合わせた産業構造へのシフトが起きています。

3.注目業種:情報通信業と医療・福祉

医療・福祉

- 増加数トップ: 東京都、神奈川県、埼玉県

- 増加率トップ: 埼玉県、千葉県、愛知県

高齢化が進む中で、医療・介護の担い手の需要が急増しています。

情報通信業(IT・ネット関連)

- 増加数・率ともにトップ: 東京都

- 増加率トップ: 東京都、愛知県、埼玉県

- 減少者トップ:群馬県、長野県、福島県

- 減少率トップ:秋田県、福島県、和歌山県

👉 大都市圏の“デジタル産業への集中”がより鮮明に。全体的には成長産業であるが、就業者数が減少している県もある。

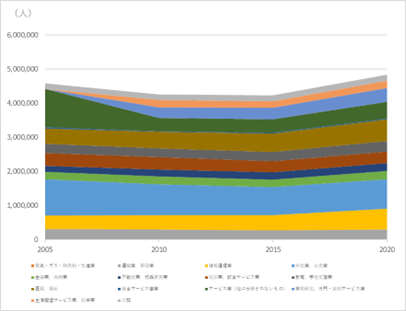

図3 都道府県別サービス業就業者数の増減数(2005~2020年)

4.都道府県別のサービス業の構造を比べてみた!

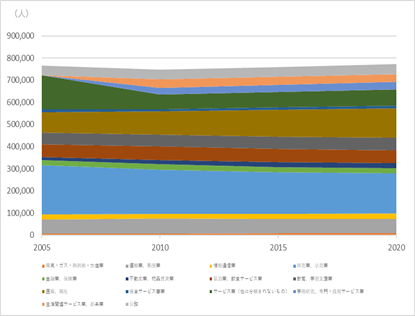

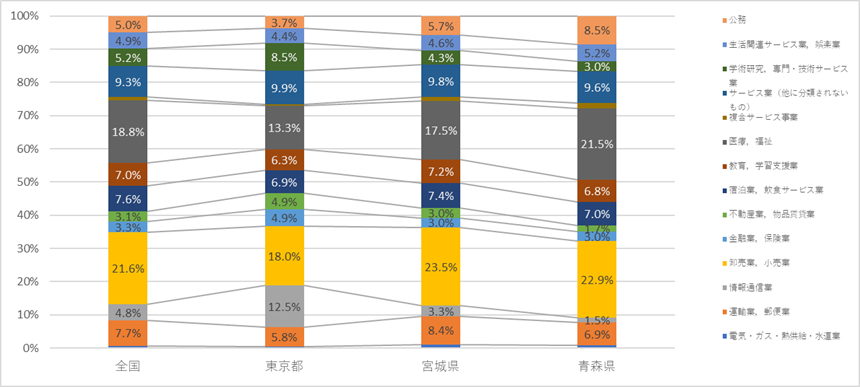

東京都:デジタル産業と専門サービスが伸びる

- 情報通信業、学術研究、専門サービス業など、知識集約型産業が牽引。

- 医療・福祉も堅調で、全体として第三次産業が伸びています。

宮城県:地方中枢都市の特徴が出る

- 仙台市を中心に、運輸業や卸売業が一定の規模を維持。

- 全体としては全国平均に近いバランス型。

青森県:医療・福祉に支えられる構造

- 第三次産業の中でも、公務・医療・福祉の比率が高い。

- 一方で小売業や複合サービス業は大きく減少。

地域構造の比較ポイント

図4 東京都・宮城県・青森県の第三次産業就業者の推移

【東京都】  | 【宮城県】  |

【青森県】  |

図5 東京都・宮城県・青森県の就業者構成比の比較

5.まとめ:これからの産業構造をどう見るか?

- 日本全体では就業者が減少しつつも、第三次産業、とくにデジタルと福祉の分野が成長。

- 地域によって成長産業が異なり、都市部と地方で格差が広がっている。

📌 大学生へのワンポイントアドバイス

「地方創生」や「デジタル田園都市構想」など、日本は今まさに地域ごとの産業再構築を求められています。国勢調査から読み解けるこうした動きは、就職活動や地域政策研究にも活かせる貴重な視点です。ぜひ、自分の地域や興味ある業界をデータで見てみましょう!